Page 96 - 水利学报2021年第52卷第6期

P. 96

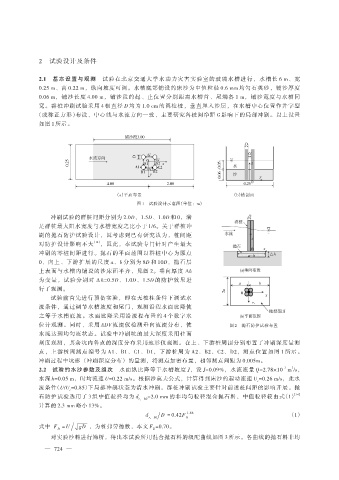

2 试验设计及条件

2.1 基本设置与观测 试验在北京交通大学水动力灾害实验室的玻璃水槽进行,水槽长 6 m、宽

0.25 m、高 0.22 m,纵向坡度可调。水槽底部铺设的床沙为中值粒径 0.6 mm 均匀石英砂,铺沙厚度

0.06 m,铺沙长度 4.00 m,铺沙段的起、止位置分别距离水槽首、尾端各 1 m,铺沙宽度与水槽同

宽。群桩冲刷试验采用 4 根直径 D 均为 1.0 cm 的圆柱桩,垂直埋入沙层,在水槽中心位置作井字型

(或称正方形)布设,中心线与水流方向一致,主要研究各桩间净距 G 影响下的局部冲刷。以上设置

如图 1 所示。

(a)平面布置 (b)横剖面

图 1 试验设计示意图(单位:m)

冲刷试验的群桩间距分别为 2.0D、1.5D、1.0D 和 0,满

足群桩最大阻水宽度与水槽宽度之比小于 1/6。关于群桩冲

刷的抛石防护试验设计,因考虑到已有研究认为,桩间距

对防护设计影响不大 [14] ,因此,本试验专门针对产生最大

冲刷的零桩间距进行。抛石的平面范围以群桩中心为原点

0,向上、下游扩展的尺度 a、b 分别为 8D 和 10D,抛石层

上表面与水槽内铺设的沙床面平齐,见图 2。垂向厚度 Δh

为变量,试验分别对 Δ h=0.5D、1.0D、1.5D 的防护效果进

行了观测。

试验前首先进行预备实验,即在无桩柱条件下调试水

流条件,通过调节水槽坡度和尾门,观测沿程水面比降使

之等于水槽底坡。水面比降采用沿流程布置的 4 个数字水

位计观测。同时,采用 ADV 流速仪检测垂向流速分布,使 图 2 抛石防护试验布置

水流达到均匀流状态。试验中冲刷坑的最大深度采用柱面

刻度观测,其余坑内各点的深度分布采用地形仪观测。在上、下游桩周围分别布置了冲刷深度量测

点,上游桩周测点编号为 A1、B1、C1、D1,下游桩周为 A2、B2、C2、D2,测点位置如图 1 所示。

冲刷过程中坑形 (冲刷深度分布) 的量测,将测点加密布置,相邻测点间距为 0.005m。

2.2 试验的水沙参数及组次 水面纵比降等于水槽坡度 J,设 J=0.09%,水流流量 Q=2.78×10 m /s,

3

-3

水深 h=0.05 m,时均流速 U=0.22 m/s。根据沙莫夫公式,计算得到床沙的起动流速 U =0.26 m/s,此水

c

流条件(U/U =0.85)下局部冲刷状态为清水冲刷。群桩冲刷试验主要针对前述桩间距的影响开展。抛

c

石防护试验选用了 3 组中值粒径均为 d =2.0 mm 的非均匀粒径混合抛石料,中值粒径较由式(1)

[14]

r,50

计算的 2.3 mm 略小 13%。

d D = 0.42F 1.68 (1)

r,50 D

式中 F = U gD ,为桩弗劳德数,本文 F =0.70。

D

D

对实验沙料进行筛析,得出本试验所用混合抛石料的级配曲线如图 3 所示。各曲线的抛石料非均

— 724 —