Page 34 - 2022年第53卷第10期

P. 34

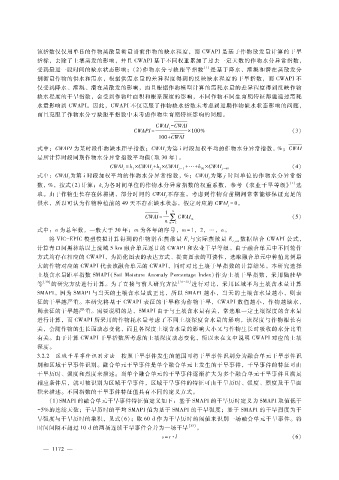

该指数仅仅用单日的作物蒸散量衡量当前作物的缺水程度,而 CWAPI是基于作物散发量计算的干旱

指标,去除了土壤蒸发的影响,并且 CWAPI基于不同权重累加了过去一定天数的作物水分异常指数,

受到最近一段时间的缺水状态影响;( 2)作物水分亏缺距平指数 [1] 是基于降水、灌溉和潜在蒸散发分

别衡量作物的供水和需水,根据供需水量的差异程度得到的反映缺水程度的干旱指数,而 CWAPI不

仅受到降水、灌溉、潜在蒸散发的影响,而且根据作物模型计算的需耗水量的差异程度得到反映作物

缺水程度的干旱指数,会受到作物叶面积和根系深度的影响,不同作物不同生育期特征都能通过需耗

水量影响到 CWAPI。因此,CWAPI不仅克服了作物缺水指数未考虑到近期作物缺水状态影响的问题,

而且克服了作物水分亏缺距平指数中未考虑作物生育期特征影响的问题。

CWAI - CWAI

i

CWAPI = × 100% (3)

100 + CWAI

式中:CWAPI为某时段作物缺水距平指数;CWAI为第 i时段加权平均的作物水分异常指数,%;CWAI

i

是所计算时段同期作物水分异常指数平均值(取 30年)。

CWAI = k× CWAI + k× CWAI + …+ k × CWAI (4)

j -1

50

j - 49

2

1

j

i

式中:CWAI为第 i时段加权平均的作物水分异常指数,%;CWAI为第 j时间单位的作物水分异常指

i

j

[1]

数,%,按式(2)计算;k为各时间单位的作物水分异常指数的权重系数,参考 《农业干旱等级》 选

i

取。由于作物生长存在休耕期,部分时间的 CWAI不存在,考虑到作物育苗期间常常能够保证充足的

j

供水,所以可认为作物种植前的 49天不存在缺水状态,假定对应的 CWAI = 0 。

j

1 n

CWAI = ∑ CWAI (5)

m

n m=1

式中:n为总年数,一般大于 30年;m为各年的序号,m= 1,2,…,n。

将 VIC - EPIC模型模拟计算得到的作物潜在蒸散量 E与实际蒸散量 E t,act 数据结合 CWAPI公式,

t

计算青口河黑林站以上流域 5km融合单元逐日的 CWAPI和农业干旱等级。由于融合单元中不同轮作

方式均存在相应的 CWAPI,为简化图表的表达方式、提高图表的可读性,选取融合单元中种植比例最

大的作物对应的 CWAPI代表该融合单元的 CWAPI,同时对比土壤干旱指数的计算结果。本研究选择

土壤含水量距平指数 SMAPI(SoilMoistureAnomalyPercentageIndex)作为土壤干旱指数,采用陆桂华

等 [30] 的研究方法进行计算。为了直接与前人研究方法 [31 - 32] 进行对比,采用区域平均土壤含水量计算

SMAPI。因为 SMAPI与当天的土壤含水量成正比,所以 SMAPI越小,当天的土壤含水量越小,则表

征的干旱越严重。本研究将基于 CWAPI表征的干旱称为作物干旱,CWAPI数值越小,作物越缺水,

则表征的干旱越严重。需要说明的是,SMAPI由于与土壤含水量有关,常选取一定土壤深度的含水量

进行计算,而 CWAPI所采用的作物耗水量考虑了不同土壤深度含水量的影响,该深度与作物根长有

关,会随作物的生长而动态变化,而且各深度土壤含水量的影响大小又与作物生长时吸收的水分比重

有关。由于计算 CWAPI干旱指数所考虑的土壤深度动态变化,所以未在文中说明 CWAPI对应的土壤

深度。

3.2.2 区域干旱事件识别方法 按照干旱事件发生的范围可将干旱事件识别分为融合单元干旱事件识

别和区域干旱事件识别。融合单元干旱事件是单个融合单元上发生的干旱事件,干旱事件的特征可由

干旱历时、强度和烈度来描述。当单个融合单元的干旱事件逐渐扩大为多个融合单元干旱事件且满足

相应条件后,就可被识别为区域干旱事件,区域干旱事件的特征可由干旱历时、强度、烈度及干旱面

积来描述。不同指数的干旱事件特征值具有不同的定义方式。

(1)SMAPI的融合单元干旱事件特征值定义如下:基于 SMAPI的干旱历时定义为 SMAPI取值低于

- 5%的连续天数;干旱历时的平均 SMAPI值为基于 SMAPI的干旱强度;基于 SMAPI的干旱烈度为干

旱强度与干旱历时的乘积,见式(6);取 60d作为干旱历时的阈值来识别一场融合单元干旱事件。将

时间间隔不超过 10d的两场连续干旱事件合并为一场干旱 [33] 。

s = r·l (6)

7

— 1 1 2 —