Page 124 - 水利学报2021年第52卷第4期

P. 124

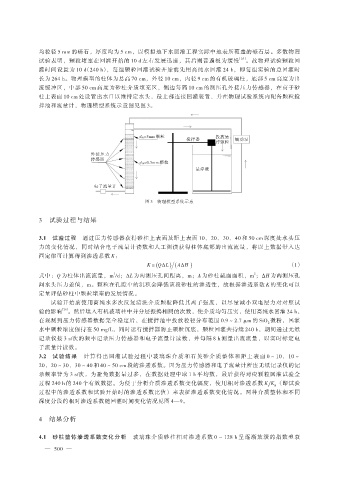

均粒径 5 mm 的砾石,厚度均为 5 cm,以模拟地下水回灌工程实际中地表所覆盖的砾石层。多数物理

试验表明,颗粒堵塞在回灌开始的 10 d 左右发展迅速,其后则普遍极为缓慢 [25] 。故物理试验颗粒回

灌时间设置为 10 d(240 h),每组颗粒回灌试验开始前先用高纯水回灌 24 h,即每组实验的总回灌时

长为 264 h。物理模型的柱体为总高 70 cm,外径 10 cm,内径 9 cm 的有机玻璃柱,底部 5 cm 高度为出

流缓冲区,中部 50 cm 高度为砂柱介质填充区,侧边每隔 10 cm 的测压孔外接压力传感器,在高于砂

柱上表面 10 cm 处设置出水口以维持定水头,最上部连接回灌装置,并在物理试验系统内配备颗粒搅

拌池和流量计,物理模型系统示意图见图 3。

d 50=5mm 颗粒 投放悬、

搅拌器 蠕动泵

浮颗粒

外接压力

传感器

d 50=0.5mm 颗粒

悬浮液

电子流量计

图 3 物理模型系统示意

3 试验过程与结果

3.1 试验过程 通过压力传感器获得砂柱上表面及距上表面 10、20、30、40 和 50 cm 深度处水头压

力的变化情况,同时结合电子流量计读数和人工测读获得柱体底部的出流流量,将以上数据带入达

西定律可计算得到渗透系数 K:

)

K = (QΔL (AΔH ) (1)

式中:Q 为柱体出流流量,m /d;ΔL 为两测压孔间距离,m;A 为砂柱截面面积,m ;ΔH 为两测压孔

2

3

间水头压力差值,m。颗粒在孔隙中的沉积会降低该段砂柱的渗透性,故根据渗透系数 K 的变化可以

定量评估砂柱中颗粒堵塞的发展情况。

试验开始前使用高纯水多次反复清洗介质颗粒降低其离子强度,以尽量减小双电层力对对照试

验的影响 [26] 。然后填入有机玻璃柱中并分层振捣相同的次数,使介质均匀压实,使用高纯水回灌 24 h,

在观测到压力传感器数据完全稳定后,在搅拌池中投放粒径分布范围 0.9~2.7 μm 的 SiO 微粉,回灌

2

水中颗粒浓度保持在 50 mg/L,同时运行搅拌器防止颗粒沉底,颗粒回灌共持续 240 h,期间通过无纸

记录仪按 3 s/次的频率记录压力传感器和电子流量计读数,并每隔 8 h 测量出流流量,以实时标定电

子流量计读数。

3.2 试验结果 计算得出回灌试验过程中玻璃珠介质和石英砂介质整体和距上表面 0~10,10~

20,20~30,30~40 和 40~50 cm 段的渗透系数。因为压力传感器和电子流量计所连无纸记录仪的记

录频率皆为 3 s/次,为避免数据量过多,在数据处理中取 1 h 平均数,最后获得对应颗粒回灌试验全

过程 240 h 的 240 个有效数据。为便于分析介质渗透系数变化幅度,使用相对渗透系数 K /K (即试验

t

0

过程中的渗透系数和试验开始时的渗透系数比值) 来表征渗透系数变化情况。两种介质整体和不同

深度分段的相对渗透系数随回灌时间变化情况见图 4—9。

4 结果分析

4.1 砂柱整体渗透系数变化分析 玻璃珠介质砂柱相对渗透系数 0 ~ 128 h 呈逐渐放缓的指数型衰

— 500 —