Page 107 - 水利学报2021年第52卷第5期

P. 107

含水率的试样(掺砾量 30%)的渗透系数随围压的变化关系。由图可见,未冻融和 4%含水率冻融 1 次

的试样,其试验曲线十分接近并且有波动重合的趋势,说明 4%含水率的试样在经过冻融作用后,其

渗透系数基本不受冻融作用的影响,这是由于含水率很低时,负温作用下土颗粒对水存在强吸附作

用,这部分少量的水基本以未冻水的形式存在;即使水分全部冻结,也很难对土体初始的内部孔隙

产生挤压膨胀作用,从而 4%含水率时土体结构基本不受冻融作用的影响,表现为 4%初始含水率的

试样在经过 1 次冻融后的渗透系数和未经冻融的试样基本接近。随着初始含水率的进一步增加,曲线

逐渐向右上方移动,说明冻融作用对土体结构的影响逐渐增大,但这种增大趋势并不是线性的,当

含水率很高时(10%和 12%),试验曲线又变得比较接近。此外可发现,高围压下试验曲线逐渐收拢,

说明围压的增大可以抑制由于初始含水率不同而导致的冻融作用对土体结构的影响。

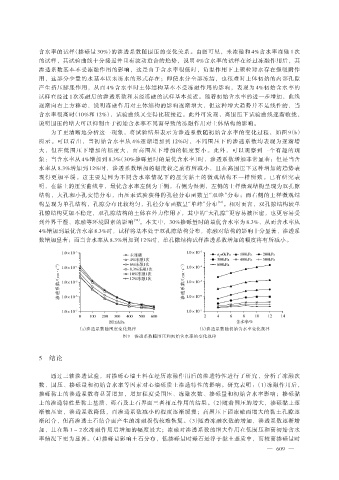

为了更清晰地分析这一现象,将试验结果表示为渗透系数随初始含水率的变化过程,如图 9(b)

所示。可以看出,当初始含水率从 4%逐渐增加到 12%时,不同围压下的渗透系数均表现为逐渐增

大,但在低围压下增加的幅度大,而高围压下增加的幅度要小。此外,可以观察到一个有趣的现

象:当含水率从 4%增加到 8.3%(30%掺砾量时的最优含水率)时,渗透系数增加非常显著;但是当含

水率从 8.3%增加到 12%时,渗透系数增加的幅度较之前有所减小,且在高围压下这种增加的趋势表

现得更加平缓。这主要是因为不同含水率情况下的压实黏土的微观结构不一样所致。已有研究表

明,在黏土的压实曲线中,最优含水率左侧为干侧,右侧为湿测,左侧的土样微观结构呈现为双孔隙

结构,大孔和小孔交错分布,由压汞试验获得的孔径分布函数呈“双峰”分布;而右侧的土样微观结

构呈现为单孔结构,孔隙分布比较均匀,孔径分布函数呈“单峰”分布 [33] 。相对而言,双孔隙结构较单

孔隙结构更加不稳定,双孔隙结构的土体在外力作用下,其中的“大孔隙”更容易被压密,也更容易受

到外界干湿、冻融等环境因素的影响 [34] 。本文中,30%掺砾量时的最优含水率为 8.3%,从而含水率从

4%增加到最优含水率 8.3%时,试样将基本处于双孔隙结构分布,冻融对结构的影响十分显著,渗透系

数增加显著;而当含水率从 8.3%增加到 12%时,单孔隙结构试样渗透系数增加的幅度将有所减小。

(cm · s -1 ) (cm · s -1 )

渗透系数/ 渗透系数/

(a)渗透系数随围度变化规律 (b)渗透系数随初始含水率变化规律

图 9 渗透系数随围压和初始含水率的变化规律

5 结论

通过三轴渗透试验,对掺砾心墙土料在经历冻融作用后的渗透特性进行了研究,分析了冻融次

数、围压、掺砾量和初始含水率等因素对心墙砾质土渗透特性的影响。研究表明:(1)冻融作用后,

掺砾黏土的渗透系数将显著增加,增加程度受围压、冻融次数、掺砾量和初始含水率影响;掺砾黏

土的渗透特性是黏土基质、砾石及土石界面三者相互作用的结果。(2)随着围压的增大,掺砾黏土逐

渐被压密,渗透系数降低,而渗透系数减小的程度逐渐缓慢;高围压下因冻融而增大的黏土孔隙逐

渐闭合,但高渗透土石结合面产生的冻融损伤较难恢复。(3)随着冻融次数的增加,渗透系数逐渐增

加,且在第 1 ~ 2 次冻融作用后增加的幅度最大;冻融对渗透系数的增大作用在低围压和高初始含水

率情况下更为显著。(4)掺砾量影响土石分布,低掺砾量时砾石悬浮于黏土基质中,而较高掺砾量时

— 609 —