Page 81 - 2023年第54卷第2期

P. 81

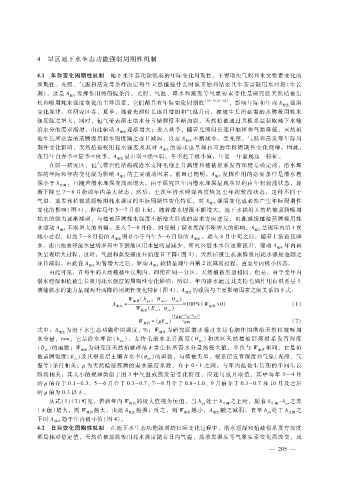

4 旱区地下水生态功能强弱周期性机制

4.1 年际变化周期性机制 地下水生态功能强弱的年际变化周期性,主要取决气候和水文要素变化的

周期性。光照、气温和蒸发等条件决定每年天然植被什么时候开始和结束其生态需耗用水时段(生长

期),这是 A 发挥作用的前提条件。光照、气温、降水和蒸发等气象要素变化是研究区天然植被生

地生

长和吸用耗水强度变化的主导因素,它们都具有年际变化周期性 [18 - 19,21 - 22] ,影响年际和年内 A 强弱

地生

变化规律。在研究区春、夏季,随着光照时长逐日增加和气温升高,植被生长所必需的蒸腾吸用耗水

强度随之增大,同时,包气带表部土壤水分亏缺程度不断加剧,天然植被通过其根系层获取地下水输

给水分的需求渐增,由此驱动 A 逐渐增大;进入秋季,随着光照时长逐日缩短和气温降低,天然植

地生

被生长所必需的蒸腾吸用耗水强度随之逐日减弱,以至 A 不断减小。受光照、气温和蒸发等年际周

地生

期性变化影响,天然植被吸用耗水强度及其对 A 的需求也呈现相应的年际周期性变化规律。因此,

地生

在每年自春季!夏季!秋季,A 呈由弱!强!弱,冬季趋于极小值,年复一年重现这一特征。

地生

在同一研究区,包气带岩性结构或潜水支持毛细上升高度和植被根系发育深度是确定的,潜水埋

深的年际和年内变化成为影响 A 的主要驱动因素。前面已阐明,A 发挥作用的必要条件是潜水埋

地生 地生

深小于 h ,且随着潜水埋深变浅而增大。由于研究区年内潜水埋深呈现明显的由年初较浅状态,逐

生阈

渐下降至 7—8月份的年内最大状态,然后,至次年潜水埋深再度恢复至年初较浅状态,这种不同于

气温、蒸发和植被蒸腾吸用耗水强度的年际周期性变化特征,对 A 强弱变化也必然产生年际周期性

地生

变化的影响(图 4)。即在每年 5—7月份上旬,随着潜水埋深不断增大,地下水供给天然植被蒸腾吸用

耗水的能力逐渐减弱,与植被蒸腾耗水强度不断增大形成的需求方向逆反,由此减缓植被蒸腾吸用耗

水驱动 A 不断增大的增幅。进入 7—8月份,因受制于潜水埋深不断增大的影响,A 呈现年内第 1次

地生 地生

减小过程,以致 7—8月份的 A 明显小于当年 5—6月份的 A 。进入 8月中旬之后,随着上游山区降

地生

地生

水、出山地表径流水量增多和中下游灌区用水量明显减少,研究区潜水水位逐渐回升,驱动 A 年内再

地生

次呈现增大过程,这时,气温和蒸发强度开始逐日下降(图 3),天然植被生长蒸腾吸用耗水强度也随之

逐日减弱,由此在 A 短暂增大之后,驱动 A 较快呈现年内第 2次减弱过程,直至年内极小状态。

地生

地生

由此可见,在每年的天然植被生长期内,即使在同一分区、天然植被类型相同,但是,由于受年内

潜水埋深和植被生长吸用耗水强度的周期性变化影响,所以,年内潜水通过其支持毛细作用向根系层土

壤输供水的能力呈现两升两降的周期性变化特征(图 4),A 的强弱与主要影响因素之间关系如下式:

地生

W 地供 (h ,H ,D )

zb

gw

mx

A 地生 = × 100 %(W 植需 >0) (1)

W (E ,θ sm )

植需 zs

[h - (h + D )]

生阈 gw zb

W 地供 = ( ρ E ) h 生阈 (2)

zs

式中:A 为地下水生态功能作用强度,%;W 为研究区潜水通过支持毛细作用供给天然植被吸用

地生 地供

水分量,mm,它是潜水埋深 (h )、支持毛细水上升高度 (H )和该区天然植被群 落 根系 发育深度

mx

gw

( D )的函数;W 为研究区天然植被群落正常生长所需水分量的极大值,单位与 W 相同,它是植

zb 植需 地供

)的函数,与植被类型、根系层发育深度和气象(光照、气

zs

被蒸腾强度(E )及其根系层土壤含水率( θ sm

温等)条件相关;ρ 为天然植被蒸腾的需水强度系数,介于 0~1之间,与年内植被生长期的不同生长

阶段相关,其大小的规律类似于图 3中气温或蒸发量变化特征,应逐旬或月取值,其中每年 3—4月

的 ρ 值介于 0.1~0.3、5—6月介于 0.3~0.7、7—8月介于 0.8~1.0、9月值介于 0.3~0.7和 10月及之后

的 ρ 值为 0.3以下。

从式( 1)(2)可见,若将年内 W 的极大值视为恒值,当 h 处于 h 之上时,随着 h - h 之差

植需 gw 生阈 生阈 gw

(正值)增大,则 W 地供 越大,由此 A 越强;反之,则 W 地供 越小,A 随之减弱,直至 h 处于 h 之

gw

地生

地生

生阈

下时 A 趋于年内极小值(图 4)。

地生

4.2 日际变化周期性机制 在地下水生态功能强弱的日际变化过程中,潜水埋深和植被根系发育深度

都是相对稳定值,天然植被蒸腾吸用耗水强度随着日内气温、蒸散发强度等气象要素变化而改变,成

— 2 0 5 —