Page 60 - 水利学报2021年第52卷第1期

P. 60

条上安置透水板和土工布。

模型的位移场采用非接触量测系统测定,摄像装置设置在离心机挂斗一侧,试验过程中,摄像

系统通过有机玻璃板拍摄照片和视频,记录模型土体的变化,图像精度达亚像素级。试验结束后,

采用清华大学开发的 GIPSv3.4 软件对图像上的位移标志点进行分析,测定模型土体在不同离心加速

度下的时空位移。

3.5 模型设计和制作 轻量土换填 1.5 m 模型的原状土部分与原状土样模型的制作方法相同。先将

选定的原状土样按照预定的尺寸切削平整,然后按照场地顺序将模型土样叠合整齐,其中,轻量

土换填模型将提前预制好的轻量土层放置在 Q 原状土层上,把叠好的模型放置在模型箱的中间位

3

置,长边侧贴紧有机玻璃板,两侧用相同含水率、密度、土层类型的重塑土分层压实填充,每层

不超过 2 cm。

土样模型装好后,在模型与有机玻璃板接触的一侧贴一层白色的湿纸巾,将提前制好的泡沫标

志点用大头针嵌入模型中,使模型量测区域形成白色与棕色的色彩差,便于追踪模型标志点的位移

变化。模型浸水饱和时,水分通过透水板上的孔洞均匀渗入模型内,直至充分饱和。制作好的轻量

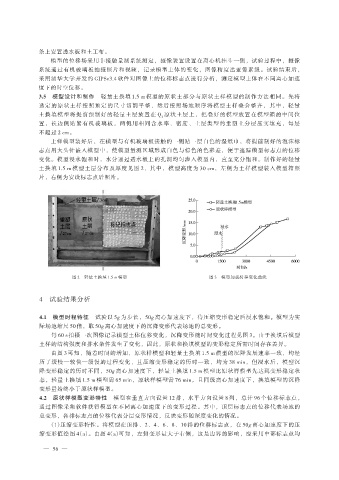

土换填 1.5 m 模型土层分布及厚度见图 2,其中,模型高度为 30 cm,左侧为土样模型装入模型箱照

片,右侧为安设标志点后照片。

图 2 轻量土换填 1.5 m 模型 图 3 模型加载时程变化曲线

4 试验结果分析

4.1 模型时程特征 试验以 5g 为步长,50g 离心加速度下,待压缩变形稳定后浸水饱和。模型为实

际场地缩尺 50 倍,取 50g 离心加速度下的沉降变形代表场地的总变形。

每 60 s 拍摄一次图像记录模型土体位移变化,沉降变形随时间变化过程见图 3。由于换填后模型

土样的结构强度和排水条件发生了变化,因此,原状和换填模型的变形稳定所需时间存在差异。

由图 3 可知,随着时间的增加,原状样模型和轻量土换填 1.5 m 模型的沉降发展速率一致,均经

历了缓慢—较快—缓慢的过程变化,且压缩变形稳定的历时一致,均为 38 min,但浸水后,模型沉

降变形稳定的历时不同,50g 离心加速度下,轻量土换填 1.5 m 模型比原状样模型先达到变形稳定状

态,轻量土换填 1.5 m 模型需 65 min,原状样模型需 76 min,且同级离心加速度下,换填模型的沉降

变形量始终小于原状样模型。

4.2 原状样模型变形特性 模型在垂直方向设置 12 排,水平方向设置 8 列,总计 96 个位移标志点,

通过图像采集软件获得模型在不同离心加速度下的变形过程。其中,顶层标志点的位移代表场地的

总变形,各排标志点的位移代表分层变形情况,反映变形随深度变化的情况。

(1)压缩变形特性。将模型在顶排、2、4、6、8、10 排的位移标志点,在 50g 离心加速度下的压

缩变形值绘图 4(a)。由图 4(a)可知,左侧变形量大于右侧,这是边界的影响,应采用中部标志点均

— 56 —