Page 31 - 2022年第53卷第3期

P. 31

4 讨论

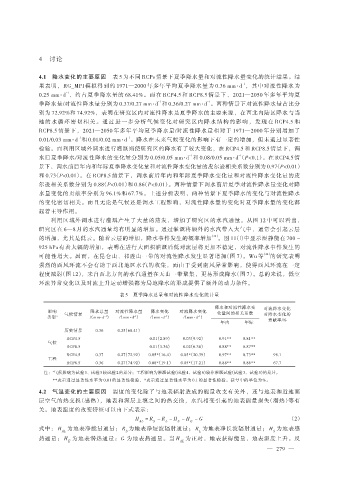

4.1 降水变化的主要原因 表 5 为不同 RCPs 情景下夏季降水量和对流性降水量变化的统计结果。结

果表明,RG_MPI 模拟得到的 1971—2000 年多年平均夏季降水量为 0.36 mm·d ,其中对流性降水为

-1

-1

0.25 mm·d ,约占夏季降水量的 68.41%。而在 RCP4.5 和 RCP8.5 情景下,2021—2050 年多年平均夏

-1

季降水量/对流性降水量分别为 0.37/0.27 mm·d 和 0.36/0.27 mm·d 。两种情景下对流性降水量占比分

-1

别为 72.92%和 74.92%,表明在研究区内对流性降水是夏季降水的主要来源,在西北内陆区降水与当

地 的 水 循 环 密 切 相 关 。 通 过 进 一 步 分 析 气 候 变 化 对 研 究 区 内 降 水 结 构 的 影 响 , 发 现 在 RCP4.5 和

RCP8.5 情景下,2021—2050 年多年平均夏季降水量/对流性降水量相对于 1971—2000 年分别增加了

-1

-1

0.01/0.03 mm·d 和 0.01/0.02 mm·d 。降水在未来气候变化的影响下有一定的增加,但未通过显著性

检验。而利用区域外调水进行灌溉则使研究区的降水有了较大变化,在 RCP4.5 和 RCP8.5 情景下,调

水后夏季降水/对流性降水的变化量分别为 0.05/0.05 mm·d 和 0.08/0.05 mm·d (P<0.1)。在 RCP4.5 情

-1

-1

景下,调水前后年内和年际夏季降水变化量和对流性降水变化量的皮尔逊相关系数分别为 0.97(P<0.01)

和 0.73(P<0.01)。在 RCP8.5 情景下,调水前后年内和年际夏季降水变化量和对流性降水变化量的皮

尔逊相关系数分别为 0.88(P<0.01)和 0.86(P<0.01)。两种情景下调水前后夏季对流性降水量变化对降

水量变化的贡献率分别为 96.1%和 67.7%。上述分析表明,两种情景下夏季降水的变化与对流性降水

的变化密切相关。而且无论是气候还是调水工程影响,对流性降水量的变化对夏季降水量的变化都

起着主导作用。

利用区域外调水进行灌溉产生了大量的蒸发,增加了研究区的水汽通量。从图 12 中可以看出,

研究区在 6—8 月的水汽通量均有明显的增加。通过灌溉将额外的水汽带入大气中,通常会引起云层

的增加,尤其是低云。随着云层的增加,降水事件发生的概率增加 [43] 。图 11(f)中显示湿静能在 700 ~

925 hPa 有着大幅的增加,表明在进行大面积灌溉后低对流层将更加不稳定,对流性降水事件发生的

可能性增大。因而,在昆仑山、祁连山一带的对流性降水发生显著增加(图 7)。Wu 等 [44] 的研究表明

强烈的西风环流不会有助于西北地区水汽的收集,而由于受到南风异常影响,使得西风环流在一定

程度减弱(图 12),来自西北方向的水汽通量在天山一带聚集,更易形成降水(图 7)。总的来说,低空

环流异常变化以及对流上升运动增强都为局地降水的形成提供了额外的动力条件。

表 5 夏季降水总量和对流性降水变化统计量

降水和对流性降水变 对流降水变化

影响 降水总量 对流性降水量 降水变化 对流降水变化 化量间的相关系数

类型 a 气候情景 / (mm·d ) / (mm·d ) / (mm·d ) / (mm·d ) 对降水变化的

-1

-1

-1

-1

年内 年际 贡献率/%

历史情景 0.36 0.25(68.41)

RCP4.5 0.01(2.89) 0.03(9.92) 0.91** 0.81**

气候

RCP8.5 0.01(3.36) 0.02(6.38) 0.88** 0.87**

RCP4.5 0.37 0.27(72.92) 0.05*(16.4) 0.05*(20.39) 0.97** 0.73** 96.1

工程

RCP8.5 0.36 0.27(74.92) 0.08*(19.1) 0.05*(17.21) 0.88** 0.86** 67.7

注: 气候影响为试验 3、试验 5较试验 2的差异;工程影响为灌溉试验(试验 4、试验 6)较非灌溉试验(试验 3、试验 5)的差异。

a

**表示通过显著性水平为 0.01 的显著性检验,*表示通过显著性水平为 0.1 的显著性检验。括号中的单位为%。

4.2 气温变化的主要原因 温度的变化除了与地表辐射造成的能量收支有关外,还与地表和近地面

层空气的热交换(感热),地表和深层土壤之间的热交换,水汽相变引起的地表能量损失(潜热)等有

关。地表温度的改变特征可以由下式表示:

H AL = R - R - H - H - G (2)

E

L

S

S

式中: H AL 为地表净能量通量; R 为地表净短波辐射通量; R 为地表净长波辐射通量; H 为地表感

S

S

L

热通量; H 为地表潜热通量;G 为地表热通量。当 H AL 为正时,地表获得能量,地表温度上升。反

E

— 279 —