Page 112 - 2024年第55卷第6期

P. 112

= 106),且中值粒径满足起动相似条件 [12] 。

λ L λ s

ρ

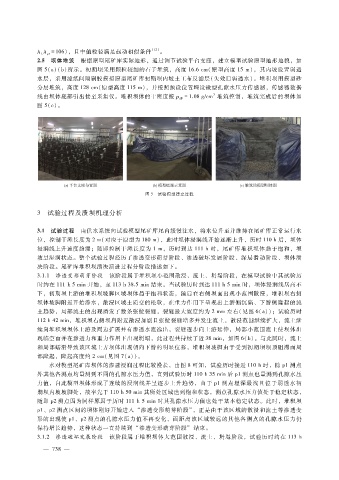

2.5 坝体堆筑 根据原型尾矿库实际地形,通过调节试验平台支座,建立模型试验原型地形地貌,如

图 5(a)(b)所示。初期坝采用颗粒较细的石子堆筑,高度 16.6cm(原型高度 15m),其内坡设置弱透

水层,采用滤纸间隔刷胶模拟原型尾矿库初期坝内坡土工布反滤层(失效后弱透水)。堆积坝用模型砂

分层堆筑,高度 128cm(原型高度 115m),并按照预设位置埋设微型孔隙水压力传感器,传感器数据

3

= 1.08g?cm 堆筑控制,堆筑完成后的坝体如

线由坝体底部引出接至采集仪。堆积坝体的干密度按 ρ d Ρ

图 5(c)。

图 5 试验模型建立过程

3 试验过程及溃坝机理分析

3.1 试验过程 由供水系统向试验模型尾矿库尾内缓慢注水,将水位升至并维持在尾矿库正常运行水

位,控制干滩长度为 2m(对应于原型为 180m),此时坝体浸润线开始逐渐上升,历时 110h后,坝体

浸润线上升速度趋缓;随即控制干滩长度为 1m,历时到达 111h时,尾矿库堆积坝体趋于饱和,坝

坡呈湿润状态。整个试验过程经历了渗透变形萌芽阶段、渗透破坏发展阶段、深层滑动阶段、坝体溃

决阶段。尾矿库堆积坝溃决演进过程分阶段描述如下。

3.1.1 渗透变形萌芽阶段 该阶段属于堆积坝小范围散浸、流土、坍塌阶段,在模型试验中其试验历

时约在 111h5min开始,至 113h38.5min结束。当试验历时到达 111h5min时,坝体浸润线居高不

下,初期坝上游的堆积坝坡脚区域坝体趋于饱和状态,随后在右侧坝面出现小范围散浸,堆积坝右侧

坝体坡脚附近开始渗水,散浸区域土质变的松软,在重力作用下呈现出上游侧沉陷、下游侧隆起的流

土趋势,局部流土的出现诱发了数条张拉裂缝,裂缝最大宽度约为 2mm左右(见图 6(a));试验历时

112h42min,堆积坝右侧坝肩附近散浸加剧且张拉裂缝增多并发生流土,散浸范围继续扩大,流土继

续向堆积坝坝体上游及周边扩展并有渗透水流逸出,裂缝逐步向上游延伸,局部小范围流土使坝体出

现临空面并在渗透力和重力作用下出现坍塌,此过程共持续了近 38min,如图 6(b)。与此同时,流土

和局部蠕滑导致该区域上方坝体出现朝向下游的明显位移,堆积坝坡脚由于受到初期坝坝顶阻滞而局

部隆起,隆起高度约 2cm(见图 7(a))。

水对模型尾矿库坝体的渗透浸润过程比较漫长,由图 8可知,试验历时接近 110h时,除 p1测点

外其他各测点均量测到不同的孔隙水压力值,直到试验历时 110h35min后 p1测点也量测到孔隙水压

力值,自此模型坝体形成了连续的浸润线并呈逐步上升趋势,由于 p1测点埋深最浅且位于弱透水初

期坝内坡坡脚处,故率先于 110h50min其所处区域达到饱和状态,测点孔隙水压力值处于稳定状态,

随即 p2测点因为同样原因于历时 111h5min时其孔隙水压力值也处于基本稳定状态。此时,堆积坝

p1、p2测点区间的坝体刚好开始进入 “渗透变形萌芽阶段”,正是由于该区域的散浸和流土等渗透变

形的出现使 p1、p2测点的孔隙水压力值不再变化,而距离该区域较远的其他各测点的孔隙水压力仍

保持增长趋势,这种状态一直持续到 “渗透变形萌芽阶段” 结束。

3.1.2 渗透破坏发展阶段 该阶段属于堆积坝体大范围散浸、流土、坍塌阶段,试验历时约在 113h

8

— 7 3 —