Page 52 - 2024年第55卷第7期

P. 52

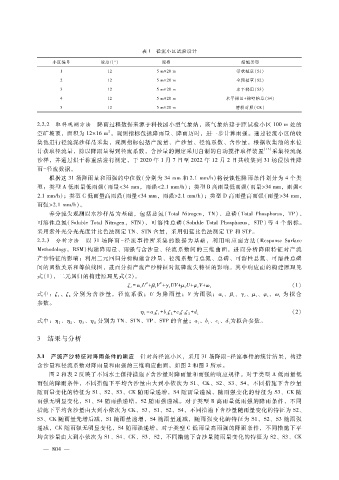

表 1 径流小区试验设计

小区编号 坡度?(°) 规格 措施类型

1 12 5m × 20m 带状植草(S1)

2 12 5m × 20m 全园植草(S2)

3 12 5m × 20m 水平梯田(S3)

4 12 5m × 20m 水平梯田+ 梯壁植草(S4)

5 12 5m × 20m 清耕对照(CK)

2.2.2 取样观测方法 降雨过程数据来源于科技园小型气象站,该气象站建于距试验小区 100m处的

2

空旷坡顶,面积为 12 × 16m ,观测指标包括降雨量、降雨历时,进一步计算雨强。通过径流小区的收

集池进行径流泥沙样品采集,观测指标包括产流量、产沙量、径流系数、含沙量,根据收集池的水位

计获取径流量,除以降雨量得到径流系数,含沙量的测定采用自制的自动搅拌取样装置 [13] 采集径流泥

沙样,并通过烘干称重法进行测定,于 2020年 1月 7日至 2022年 12月 2日共收集到 31场侵蚀性降

雨- 径流数据。

根据这 31场降雨量和雨强的中位数(分别为 34mm和 2.1mm?h)将侵蚀性降雨条件划分为 4个类

型:类型 A低雨量低雨强(雨量<34mm,雨强<2.1mm?h);类型 B高雨量低雨强(雨量>34mm,雨强<

2.1mm?h);类型 C低雨量高雨强(雨量<34mm,雨强>2.1mm?h);类型 D高雨量高雨强(雨量>34mm,

雨强>2.1mm?h)。

养分流失观测以水沙样品为基础,包括总氮( TotalNitrogen,TN)、总磷(TotalPhosphorus,TP)、

可溶性总氮( SolubleTotalNitrogen,STN)、可溶性总磷 (SolubleTotalPhosphorus,STP)等 4个指标。

采用紫外光分光光度计比色法测定 TN、STN含量,采用钼蓝比色法测定 TP和 STP。

2.2.3 分析方法 以 31场降雨 - 径流事件所采集的数据为基础,利用响应面方法(ResponseSurface

Methodology ,RSM)构建降雨量、雨强与含沙量、径流系数间的三维曲面,进而分析降雨特征对产流

产沙特征的影响;利用二元回归分析构建含沙量、径流系数与总氮、总磷、可溶性总氮、可溶性总磷

间的函数关系和等值线图,进而分析产流产沙特征对氮磷流失特征的影响。其中响应面的构建原理见

式( 1),二元回归的构建原理见式(2)。

2 2

V +

= U + β i

ζ i α i V+ γ i UV + μ i U + φ i ω i (1)

、 、 、 、 、 为 拟 合

式中:ζ 1 、ζ 2 分 别 为 含 沙 量,径 流 系 数;U为 降 雨 量;V为 雨 强;α i β i γ i μ i φ i ω i

参数。

+ d (2)

i

i

η i = a ζ 1 + b ζ 2 + c ζ 1 ζ 2 i

i

分别为 TN、STN、TP、STP的含量;a、b、c、d为拟合参数。

i i i i

式中:η 1 、η 2 、η 3 、η 4

3 结果与分析

3.1 产流产沙特征对降雨条件的响应 针对各径流小区,采用 31场降雨- 径流事件的统计结果,构建

含沙量和径流系数对降雨量和雨强的三维响应曲面,如图 2和图 3所示。

图 2和表 2反映了不同水土保持措施下含沙量对降雨量和雨强的响应规律。对于类型 A低雨量低

雨强的降雨条件,不同措施下平均含沙量由大到小依次为 S1、CK、S2、S3、S4,不同措施下含沙量

随雨量变化的特征为 S1、S2、S3、CK随雨量递增,S4随雨量递减,随雨强变化的特征为 S3、CK随

雨强无明显变化,S1、S4随雨强递增,S2随雨强递减。对于类型 B高雨量低雨强的降雨条件,不同

措施下平均含沙量由大到小依次为 CK、S3、S1、S2、S4,不同措施下含沙量随雨量变化的特征为 S2、

S3、CK随雨量先增后减,S1随雨量递增,S4随雨量递减,随雨强变化的特征为 S1、S2、S3随雨强

递减,CK随雨强无明显变化,S4随雨强递增。对于类型 C低雨量高雨强的降雨条件,不同措施下平

均含沙量由大到小依次为 S1、S4、CK、S3、S2,不同措施下含沙量随雨量变化的特征为 S2、S3、CK

4

— 8 0 —