Page 40 - 2024年第55卷第12期

P. 40

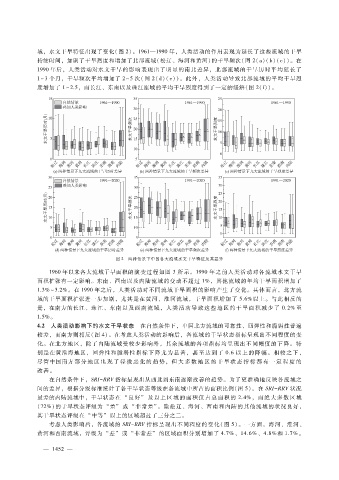

域,水文干旱特征出现了变化(图 2)。1961—1990年,人类活动的作用表现为延长了这些流域的干旱

持续时间,加剧了干旱烈度和增加了北部流域(松辽、海河和黄河)的干旱频次(图 2(a)(b)(c))。在

1990年后,人类活动对水文干旱的影响表现出了明显的南北差异,北部流域的干旱历时平均延长了

1~3个月,干旱频次平均增加了 2~5次(图 2(d)(e))。此外,人类活动导致北部流域的平均干旱烈

度增加了 1~2.5,而长江、东南以及珠江流域的平均干旱烈度得到了一定的缓解(图 2(f))。

图 2 两种情景下中国各大流域水文干旱特征及其差异

1960年以来各大流域干旱面积的演变过程如图 3所示。1990年之前人类活动对各流域水文干旱

面积扩张有一定影响。东南、西南以及内陆流域的变动不超过 1%,其他流域的年均干旱面积增加了

1.3%~3.2%。在 1990年之后,人类活动对不同流域干旱面积的影响产生了变化。具体而言,北方流

域的干旱面积扩张进一步加剧,尤其是在黄河、淮河流域,干旱面积增加了 5.6%以上。与此相反的

是,在南方的长江、珠江、东南以及西南流 域,人 类活 动 导 致这 些 地区 的 干 旱面 积 减 少了 0.2%至

1.5%。

4.2 人类活动影响下的水文干旱状态 在自然条件下,中国北方流域的可靠性、回弹性和脆弱性普遍

较差,而南方则相反(图 4)。在考虑人类活动的影响后,各流域的干旱状态指标呈现出不同程度的变

化。在北方地区,除了内陆流域受较少影响外,其余流域的各项指标均呈现出不同幅度的下降。特

别是在黄淮海地区,回弹性和脆弱性指标下降尤为显著,甚 至达 到了 0.6以 上的 降 幅。相较之下,

尽管中国南方 部 分 地 区 出 现 了 轻 微 恶 化 的 趋 势,但 大 多 数 地 区 的 干 旱 状 态 指 标 都 有 一 定 程 度 的

改善。

在自然条件下,SRI - RRV指标呈现出从西北到东南逐渐改善的趋势。为了更准确地反映各流域之

间的差异,根据分级标准统计了各干旱状态等级在各流域中所占的面积比例(图 5)。在 SRI - RRV状况

最差的内陆流域中,干旱状态在 “良 好” 及 以 上区域 的面 积仅 占 总 面积 的 2.4%,而 绝大 多 数区域

( 72%)的干旱状态评级为 “差” 或 “非常差”。除松辽、海河、西南和内陆的其他流域的状况良好,

其干旱状态评级在 “中等” 以上的区域超过了三分之二。

考虑人类影响后,各流域的 SRI - RRV指标呈现出不同程度的变化(图 5)。一方面,海河、淮河、

黄河和西南流域,评级为 “差” 或 “非常差” 的区域面积分别增加了 4.7%、14.6%、4.8%和 1.7%。

5

— 1 4 2 —