Page 104 - 2025年第56卷第8期

P. 104

综上,“V”型断面 x2、x6、x7 在中、低流量下表现为深潭,高流量下转变为急流;“U”型断面

x1、x3、x5 在中流量下表现为浅滩,高流量下转变为急流;断面 x4 则在中、低流量下表现出深潭与浅

滩的混合特征,中流量下可视为浅滩,高流量下同样转变为急流。根据香鱼育肥特点及水力指标的生

态意义(表 1),当断面 x2、x6、x7 为深潭时,适宜鱼类休憩及获取庇护,当断面 x1、x3、x4、x5 为浅

滩时,可成为香鱼理想的摄食育肥断面。

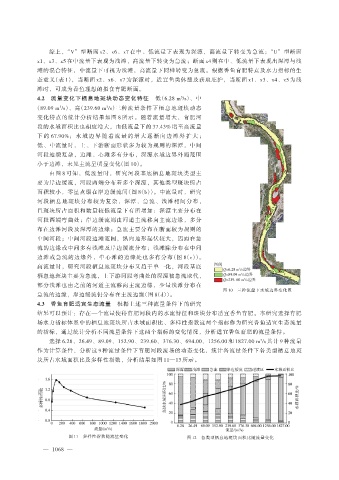

4.2 流量变化下栖息地斑块动态变化特征 低(6.28 m³/s)、中

(89.09 m³/s)、高(239.60 m³/s)三种流量条件下栖息地斑块动态

变化特点的统计分析结果如图 8 所示。随着流量增大,育肥河

段的水域面积比也相应增大,由低流量下的 37.43% 增至高流量

下 的 67.90%; 水 域 边 界 随 着 流 量 的 增 大 逐 渐 向 边 滩 外 扩 大 ;

低、中流量时,上、下游断面形状多为较为规则的深潭,中间

河段地貌复杂,边滩、心滩多有分布,深潭水域边界外阔范围

小于边滩,未见主流呈明显变化(图 10)。

由图 8 可知,低流量时,研究河段基底栖息地斑块类型主

要为岸边缓流,河段两端分布着多个深潭,其他类型斑块所占

面积较小,零星点缀在岸边缓流间(图 8(b))。中流量时,研究

河段栖息地斑块分布较为复杂,深潭、急流、浅滩相间分布,

且斑块所占面积和数量较低流量下有所增加:深潭主要分布在

河段两端弯曲处;岸边缓流则由河道主流移向主流边缘,多分

布在边滩河段及深潭的边缘;急流主要分布在断面较为规则的

中间河段;中间河段边滩宽阔,纵向地形起伏较大,因而在急

流的边缘或中间多有浅滩及岸边缓流分布;浅滩除分布在中间

边滩或急流的边缘外,中心滩的边缘处也多有分布(图 8(c))。

高流量时,研究河段栖息地斑块分布又趋于单一化,河段基底

栖息地斑块主要为急流,上下游河段弯曲处的深潭被急流取代,

部分浅滩也由之前的河道主流移向主流边缘,少量浅滩分布在

图 10 三种流量下水域边界变化图

急流的边缘,岸边缓流仍分布在主流边缘(图 8(d))。

4.3 香鱼育肥适宜生态流量 根据上述三种流量条件下的研究

结果可以预计:存在一个流量使得育肥河段内的水流特征和斑块分布适宜香鱼育肥。本研究选择育肥

场水力指标体系中的栖息地斑块所占水域面积比、多样性指数这两个指标作为研究香鱼适宜生态流量

的指标,通过统计分析不同流量条件下这两个指标的变化情况,分析适宜香鱼育肥的流量条件。

选择 6.28、26.49、89.09、152.90、239.60、376.30、694.00、1256.00 和 1827.00 m³/s 共计 9 种流量

作为计算条件,分析这 9 种流量条件下育肥河段流场的动态变化,统计各流量条件下各类型栖息地斑

块所占水域面积比及多样性指数,分析结果如图 11—13 所示。

图 11 多样性指数随流量变化 图 12 各类型栖息地斑块面积比随流量变化

— 1068 —