Page 91 - 水利学报2021年第52卷第1期

P. 91

15 15

14

14

13 13

12

试样高度/cm 11 试样高度/cm 12

11

10

9 10 9

8

8

7 7

=

=

N N=1 1 N N=2 2 N N=5 5

=

N N=1 1 N N=2 2 N N=5 5

=

=

=

(a) 冷生构造照片 (b) 二值化后照片

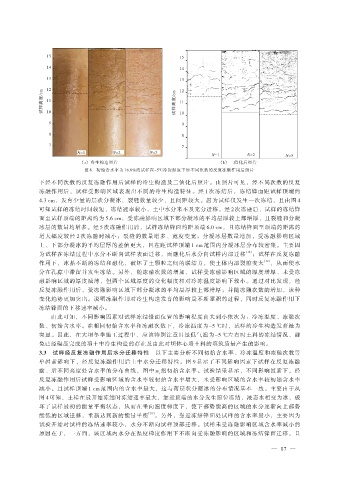

图 8 初始含水率为 16.8%的试样在-5℃冷冻温度下经不同次数的反复冻融作用后照片

下经不同次数的反复冻融作用后试样的冷生构造及二值化后照片。由照片可见,经不同次数的反复

冻融作用后,试样受影响区域表现出不同的冷生构造特征。经 1 次冻结后,冻结锋面距试样顶端约

4.3 cm,发育少量的层状分凝冰,裂缝数量较少、且间距较大。因为试样仅发生一次冻结,且由图 4

可知试样的冻结时间较短、冻结速率较小,土中水分来不及充分迁移。经 2 次冻融后,试样的冻结锋

面至试样顶端的距离约为 5.6 cm,受冻融影响区域下部分凝冰的平均层厚较上部增厚,且裂缝和分凝

冰层的数量均增多。经 5 次冻融作用后,试样冻结锋面约距顶端 6.0 cm,且冻结锋面至顶端的距离的

增大幅度较经 2 次冻融时减小;裂缝的数量增多、宽度变宽;分凝冰层数量增加,受冻融影响区域

上、下部分凝冰的平均层厚的差值更大,且在距试样顶端 1 cm 范围内分凝冰层分布较密集。主要因

为试样在冻结过程中水分不断向试样表面迁移,而融化后水分向试样内部迁移 [16] ;试样在反复冻融

作用下,冰晶不断的冻结和融化,破坏了土颗粒之间的联结力,使土体内部裂隙变大 [32] ,从而使水

分在孔隙中滞留并发生冻结。另外,随冻融次数的增加,试样受冻融影响区域的厚度增厚、未受冻

融影响区域的厚度减薄,但两个区域厚度的变化幅度相对冷冻温度影响下较小。通过对比发现,经

反复冻融作用后,受冻融影响区域下部分凝冰的平均层厚较上部增厚;并随冻融次数的增加,该种

变化趋势更加突出。说明冻融作用对冷生构造发育的影响是不断累积的过程,同时反复冻融作用下

冻结锋面的下移速率减小。

由此可知,不同影响因素对试样冻结锋面位置的影响程度由大到小依次为:冷冻温度、冻融次

数、初始含水率。在相同初始含水率和冻融次数下,冷冻温度为-5 ℃时,试样的冷生构造发育最为

突显。因此,在大坝冬季施工过程中,应该特别注意日最低气温为-5 ℃左右时土料的冻结情况,避

免已经碾压完成的填土中冷生构造的存在及由此对坝体心墙土料的填筑质量产生的影响。

3.3 试样经反复冻融作用后水分迁移特性 以下主要分析不同初始含水率、冷冻温度和冻融次数等

单因素影响下,经反复冻融作用后土中水分迁移特性。图 9 显示了不同影响因素下试样在反复冻融

前、后不同高度处含水率的分布曲线,图中 w 指初始含水率。试验结果显示,不同影响因素下,经

i

反复冻融作用后试样受影响区域的含水率较初始含水率增大,未受影响区域的含水率较初始含水率

减小。且试样顶端 1 cm 范围内的含水率最大,这与薄层状分凝冰的分布情况基本一致。主要由于从

图 4 可知,土样在最开始冻结时冻结速率最大,靠近顶端的水分发生原位冻结,液态水相变为冰,破

坏了试样最初的能量平衡状态,从而在垂向温度梯度下,使下部势能高的区域的水分逐渐向上部势

能低的区域迁移,重新达到新的能量平衡 [29] 。另外,靠近冻结锋面处试样的含水率最小,主要因为

试验开始时试样的冻结速率较小,水分不断向试样顶部迁移。试样未受冻融影响区域含水率减小的

原因在于,一方面,该区域内水分在温度梯度作用下不断向受冻融影响的区域和冻结锋面迁移,且

— 87 —