Page 72 - 水利学报2021年第52卷第2期

P. 72

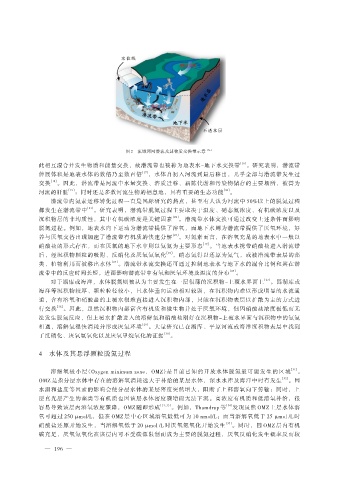

图 2 流域河网潜流及其物质交换带示意 [26]

此相互混合并发生物质和能量交换,故潜流带也被称为地表水-地下水交换带 [16] 。研究表明,潜流带

伸展体积是地表水体的数倍乃至数百倍 [17] ,水体自初入河流到最后移出,几乎全部与潜流带发生过

交换 [18] 。因此,潜流带是河流中水量交换、溶质迁移、新陈代谢和污染物储存的主要场所,被誉为

河流的肝脏 [19] ;同时还是多数河流生物的栖息地,具有重要的生态功能 [20] 。

潜流带内氮素运移转化过程一直是国际研究的热点,甚至有人认为河流中 50%以上的脱氮过程

都发生在潜流带中 [21] 。研究表明,潜流带脱氮过程主要取决于温度、硝态氮浓度、有机碳浓度以及

沉积物层的非均质性,其中有机碳浓度是关键因素 [22] 。潜流带水体交换可通过改变上述条件而影响

脱氮过程。例如,地表水向下运动为潜流带提供了溶氧,而地下水则为潜流带提供了厌氧环境,好

养与厌氧交替出现加速了潜流带有机质的快速分解 [23] 。对氮素而言,在溶氧充足的地表水中一般以

硝酸盐的形式存在,而在厌氧的地下水中则以氨氮为主要形态 [19] 。当地表水携带硝酸盐进入潜流带

后,经沉积物颗粒的吸附、反硝化及厌氧氨氧化 [22] ,硝态氮得以还原为氮气,或被潜流带表层的藻

类、植物利用而被移出水体 [24] 。潜流带水流交换还可通过控制地表水与地下水的混合比例和其在潜

流带中的反应时间长短,进而影响潜流带中有氧和厌氧环境及温度的分布 [25] 。

对于湖库或海洋,水体脱氮则被认为主要发生在一层很薄的沉积物-上覆水界面上 [27] 。因湖库或

海洋等沉积物较厚、颗粒粒径较小,且水体垂向运动相对较弱,在沉积物内难以形成明显的水流通

道,含有溶氧和硝酸盐的上覆水很难直接进入沉积物内部,只能在沉积物表层以扩散为主的方式进

行交换 [28] 。因此,虽然沉积物内部富含有机质和微生物并处于厌氧环境,但因硝酸盐浓度极低而无

法发生脱氮反应,但上覆水扩散进入的溶解氧和硝酸盐刚好在沉积物-上覆水界面与沉积物中的氨氮

相遇,溶解氧很快消耗并形成厌氧环境 [29] 。大量研究已在湖库、平原河流或海洋沉积物表层中找到

了反硝化、厌氧氨氧化以及厌氧甲烷氧化的证据 [30] 。

4 水体及其悬浮颗粒脱氮过程

溶解氧极小层(Oxygen minimum zone,OMZ)是目前已知的开放水体脱氮最可能发生的区域 [31] 。

OMZ 是指分层水体中存在的溶解氧消耗远大于补给的某层水体,深水水库及海洋中时有发生 [32] 。因

水温和盐度等因素的影响会使分层水体的某层密度突然增大,阻断了上部溶氧向下传输;同时,上

层真光层产生的藻类等有机质也因该层水体密度骤增而无法下沉。高浓度有机质和低溶氧补给,很

容易导致该层内溶氧浓度骤降,OMZ 随即形成 [31,33] 。例如,Thamdrup 等 [34] 发现虽然 OMZ 上层水体溶

氧可超过 250 μmol/L,但在 OMZ 层中心区域溶氧最低可为 10 nmol/L;而当溶解氧低于 25 μmol /L 时

硝酸盐还原开始发生,当溶解氧低于 20 μmol /L 时厌氧氨氧化开始发生 [35] 。同时,因 OMZ 层内有机

碳充足,厌氧氨氧化在该层内可不受碳源限制而成为主要的脱氮过程,厌氧反硝化发生概率反而较

— 196 —