Page 75 - 水利学报2021年第52卷第2期

P. 75

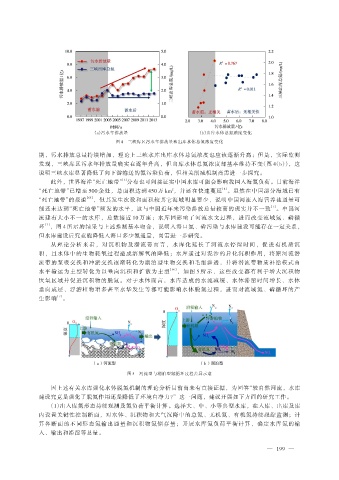

(a)污水年排放量 (b)出库水体总氮浓度变化

图 4 三峡库区污水年排放量和出库水体总氮浓度变化

期,污水排放总量持续增加,理论上三峡水库出库水体总氮浓度也应该逐渐升高;但是,实际监测

发现,三峡库区污水年排放量确实在逐年升高,但出库水体总氮浓度却基本维持不变(图 4(b)),这

说明三峡水库显著降低了向下游输送的氮污染负荷,但相关削减机制尚需进一步探究。

[3]

此外,世界海洋“死亡地带” 分布也可间接证实中国水库可能会影响我国入海氮负荷。目前海洋

[4]

“死亡地带”已增至 500 余处,总面积达到 450 万 km ,并还在快速蔓延 。虽然在中国部分海域已有

2

“死亡地带”的报道 [65] ,但其发生次数和面积较其它海域明显要少,说明中国河流入海营养盐通量可

[1]

能还未达到“死亡地带”频发的水平,这与中国近年来污染排放总量较高的现实并不一致 。中国河

流建有大小不一的水库,总数接近 10 万座;水库因影响了河流水文过程,进而改变流域氮、磷循

环 [7] ,图 4 所示的结果与上述推测基本吻合,说明入海口氮、磷污染与水库建设可能存在一定关系,

但水库建设后究竟能降低入海口多少氮通量,尚需进一步研究。

从 理 论 分 析 来 看 , 对 沉 积 物 及 潜 流 带 而 言 , 水 库 化 延 长 了 河 流 水 停 留 时 间 , 促 进 有 机 质 沉

积,且水体中的生物耗氧过程造成溶解氧的降低;水库通过对泥沙的异化沉积作用,将原河流潜

流带的泵吸交换和冲淤交换逐渐转化为湖泊型生物交换和毛细渗透,并将潜流带物质补给模式由

水平输运为主型转化为以垂向沉积和扩散为主型 [66] ,如图 5 所示,这些改变都有利于增大沉积物

厌氧区域并促进沉积物的脱氮。对于水体而言,水库造成的水流减缓、水体滞留时间增长、水体

垂向成层、浮游植物增多甚至水华发生等都可能影响水体脱氮过程,进而对流域氮、磷循环的产

生影响 [7] 。

图 5 河流型与湖泊型氮循环过程差异示意

因上述有关水库强化水体脱氮机制的理论分析目前尚未有直接证据,为回答“较自然河流,水库

建设究竟是强化了脱氮作用还是降低了环境自净力?”这一问题,建议开展如下方面的研究工作。

(1)出入库氮形态持续观测及氮负荷平衡计算。选择大、中、小等典型水库,在入库、出库及库

内设置关键性控制断面,对水体、沉积物和大气沉降中的总氮、无机氮、有机氮持续跟踪监测;计

算各断面的不同形态氮输出通量和沉积物氮储存量;开展水库氮负荷平衡计算,确定水库氮的输

入、输出和滞留等总量。

— 199 —