Page 7 - 水利学报2021年第52卷第3期

P. 7

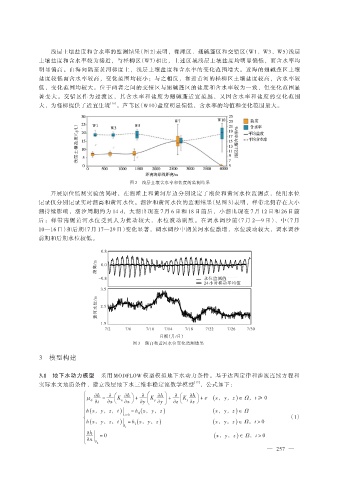

浅层土壤盐度和含水率的监测结果(图 2)表明,裸滩区、翅碱蓬区和交错区(W1、W3、W5)浅层

土壤盐度和含水率较为接近,与柽柳区(W7)相比,上述区域浅层土壤盐度均明显偏低,而含水率均

明显偏高。由海向陆至黄河梯度上,浅层土壤盐度和含水率的变化范围增大。近海的翅碱蓬区土壤

盐度较低而含水率较高,变化范围均较小;与之相反,靠近黄河的柽柳区土壤盐度较高,含水率较

低,变化范围均较大。位于两者之间的交错区与翅碱蓬区的盐度和含水率较为一致,但变化范围显

著变大。交错区作为过渡区,其含水率和盐度为翅碱蓬适宜范围,又因含水率和盐度的变化范围

大,为柽柳提供了适宜生境 [16] 。芦苇区(W10)盐度明显偏低,含水率的均值和变化范围最大。

(g/L)

浅层土壤盐度/

图 2 浅层土壤含水率和盐度的监测结果

开展原位监测实验的同时,在潮滩上和黄河岸边分别设定了潮位和黄河水位监测点,使用水位

记录仪分别记录实时潮高和黄河水位。潮汐和黄河水位的监测结果(见图 3)表明,样带北侧存在大小

潮持续影响,潮汐周期约为 14 d,大潮出现在 7 月 6 日和 18 日前后,小潮出现在 7 月 12 日和 26 日前

后;样带南侧黄河水位受到人为扰动较大,水位波动剧烈。在调水调沙前(7 月 2—9 日)、中(7 月

10—16 日)和后期(7 月 17—29 日)变化显著,调水调沙中期黄河水位激增,水位波动较大,调水调沙

前期和后期水位较低。

0.8

湖高/m 0.0

-0.8 水位监测值

24 小时移动平均值

3.5

黄河水位/m 2.5

1.5

7/2 7/6 7/10 7/14 7/18 7/22 7/26 7/30

日期(月/日)

图 3 潮高和黄河水位变化监测结果

3 模型构建

3.1 地下水动力模型 采用 MODFLOW 模型模拟地下水动力条件。基于达西定律和渗流连续方程和

实际水文地质条件,建立浅层地下水三维非稳定流数学模型 [17] ,公式如下:

ì ∂h ∂∂ æ ∂h ö ∂∂ æ ∂h ö ∂∂ æ ∂h ö

ï μ d ∂t = ∂x è K x ∂x ø + ∂y ç K y ∂y ÷ + ∂z è K z ∂z ø + ε (x,y,z )∈ Ω,t ≥ 0

ï

ï è ø

ï

ïh(x,y,z,t | ) = h (x,y,z ) (x,y,z )∈ Ω

ï

í t = 0 0 (1)

ï h(x,y,z,t | ) = h (x,y,z ) (x,y,z )∈ Ω,t > 0

ï S 1

ï ∂h | 1

ï

ï

ï ∂n | | = 0 (x,y,z )∈ Ω,t > 0

î S 2

— 257 —