Page 95 - 水利学报2021年第52卷第5期

P. 95

阴坡遮蔽作用而引起的衬砌板横向温度差异。 A 冻深监测结果 G

2 B 冻深数值结果 F

4.1.3 渠道阴阳坡冻深及基土温度场变化 渠道 1.38 C E 1.53

1.36

表面温度场的不对称导致基土温度场的差异性分 深度/m 0 (1.20) (1.24) (1.20) D (1.46) (1.40) (1.42)

1.17

1.30

1.15

布。以阴、阳坡 2/3 设计水位点为例,将 0 ℃等温 -2 1.25 (1.47)

线作为冻深判别依据,其发展如图 10 所示。

-4

因昼夜温差及太阳辐射作用,冻结前期阴、 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

距离/m

阳坡呈现出“夜冻昼消”的现象。由图可知,冻深

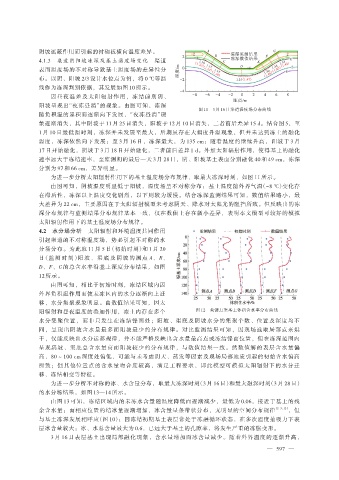

图 11 3 月 16 日渠道温度场分布曲线

随负积温的累积而逐渐向下发展,“夜冻昼消”现

象逐渐消失,其中阴坡于 11 月 25 日消失,阳坡于 12 月 10 日消失,二者前后差异 15 d。结合图 5,至

1 月 10 日最低温时刻,冻深并未发展至最大,后期虽存在大幅度升温现象,但并未达到冻土的融化

温度,冻深依然向下发展;至 3 月 16 日,冻深最大,为 135 cm;随着温度的继续升高,阳坡于 3 月

17 日开始融化,阴坡于 3 月 18 日开始融化,二者前后差异 1 d。外加太阳辐射作用,使得基土的融化

速率远大于冻结速率,至监测期的最后一天 3 月 28 日,阴、阳坡基土表面分别融化 40 和 49 cm,冻深

分别为 97 和 66 cm,差异明显。

为进一步分析太阳辐射作用下的基土温度场分布规律,取最大冻深时刻,如图 11 所示。

由图可知,阴坡温度明显低于阳坡,温度场呈不对称分布;基土温度随外界气温(-8 ℃)变化存

在滞后性,冻深以上温度变化剧烈,以下则较为缓慢。结合冻深监测结果可知,数值结果略小,最

大差异为 22 cm,主要原因在于太阳辐射模型未考虑阴天、降水对太阳光的阻挡所致。但反映出的冻

深分布规律与监测结果分布规律基本一致,仅在数值上存在微小差异,表明本文模型可较好的模拟

太阳辐射作用下的基土温度场分布规律。

4.2 水分场分析 太阳辐射和环境温度共同作用

引起渠道的不对称温度场,势必引起不对称的水

分场分布。为此取 11 月 5 日(初始时刻)和 1 月 20

日(监 测 时 刻)阳 坡 、 渠 底 及 阴 坡 的 测 点 A、 B、

D、F、G 的总含水率沿基土深度分布结果,如图

12 所示。

由图可知,相比于初始时刻,冻结区域内因

外界负积温作用而使未冻区内的水分逐渐向上迁

移,水分集聚现象明显。由数值结果可知,因太

阳辐射和昼夜温度的叠加作用,冻土内存在多个 图 12 关键点渠基土体积含水率分布曲线

水分集聚位置,而非只发生在冻结锋面处;阳坡、渠底及阴坡水分的集聚个数、位置及深度均不

同,呈现出阴坡含水量最多而阳坡最少的分布规律。对比监测结果可知,因现场选取局部点来烘

干,仅能反映出水分运移规律,并不能严格反映出含水量最高点或冻结锋面位置,但在冻深范围内

呈现阴坡、渠底总含水量高而阳坡较少的分布规律,与数值结果一致。然数值解的表层含水量偏

高,80 ~ 100 cm 深度处偏低,可能与未考虑阴天、蒸发等因素及现场局部地质引起的初始含水偏高

所致;但其他位置点的含水量吻合度较高,满足工程要求,即此模型可模拟太阳辐射下的水分迁

移、冻结相变等特征。

为进一步分析不对称的冰、水含量分布,取最大冻深时刻(3 月 16 日)和最大融深时刻(3 月 28 日)

的水分场结果,如图 13—14 所示。

由图 13 可知,冻结区域内的未冻水含量随温度降低而逐渐减少,最低为 0.06,接近于基土的残

余含水量;而相应位置的结冰量逐渐增加,冰含量呈条带状分布,无明显的空间分布规律 [2-3,12] ,但

与基土冻深发展相呼应(图 10);因冻结初期基土表层常处于冻融循环状态,在多次温度抽吸力下表

层冰含量较大;冰、水总含量最大为 0.6,已远大于基土的孔隙率,将发生严重的冻胀变形。

3 月 16 日表层基土出现局部融化现象,含水量增加而冰含量减少。随着外界温度的逐渐升高,

— 597 —