Page 6 - 2021年第52卷第8期

P. 6

[5]

间的统计关系,结合水文长序列数据,分析磷输移的时空变化。例如:Zhou 等 采用 2002—2004 年

的实测数据,建立磷负荷与输沙率间的统计关系,结合 1950—2011 年的水沙数据,分析上游水库对

长江中下游磷负荷的影响;结果表明,2003—2011 年进入长江中下游的多年平均沙量比 1950—1990

年减少 91%,TP 减少 77%。值得注意的是,所建立的统计关系的适用性和普遍性,对于该方法的应

[6]

用至关重要 [17] 。③建立磷输移数学模型,模拟研究磷在河流中的输移特性 [18-19] 。比如:Huang 等 建

立水动力-泥沙-磷迁移的分相模型,并将模型应用于三峡水库;计算表明,2003—2011 年,三峡水

库排沙比为 27.4%,约 51.4%的 TP 在库区沉积。Liu 等 [20] 采用 Integrated Model to Assess the Global Envi⁃

ronment - Global Nutrient Model(IMAGE-GNM),发现约 10%的入库 TP 在三峡水库中滞留。数学模型

研究需要重点考虑其对泥沙作用概化的合理性,以及模型参数的不确定性和敏感性等 [21] 。

实测数据分析基本可靠,但长序列数据获取较难;统计分析和数学模型可进行预测,但预测精

度受模型、数据完整性等的影响。现有的三峡水库磷输移研究,覆盖的时间范围通常较窄,无法准

确反映建库前后的变化;且受数据可获取性等限制,不同研究者的研究结果差别较大,关于三峡水

库运行对磷输移的影响仍缺少共识。本文将定量分析 1997—2017 年三峡水库的流量、含沙量和磷浓

度数据,旨在解析三峡水库的磷输移规律,为揭示三峡水库泥沙变化对生态环境的影响提供参考。

2 数据和方法

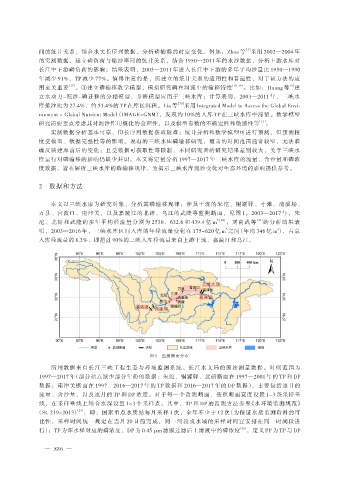

本文以三峡水库为研究对象,分析其磷输移规律;涉及干流的朱沱、铜罐驿、寸滩、清溪场、

万县、官渡口、南津关,以及嘉陵江的北碚、乌江的武隆等监测断面,见图 1。2003—2017 年,朱

3[22] [23]

沱、北碚和武隆的多年平均径流量分别为 2530、632.6 和 439.4 亿 m ;刘尚武等 的分析结果表

3

明,2003—2016 年,三峡水库区间入库的年径流量变化在 175-620 亿 m 之间(年均 346 亿 m ),占总

3

入库径流量的 8.2%,即超过 90%的三峡入库径流量来自上游干流、嘉陵江和乌江。

图 1 监测断面分布

所用数据来自长江三峡工程生态与环境监测系统、长江水文局的原始测量数据。时间范围为

1997—2017 年(部分站点缺少部分年份的数据:朱沱、铜罐驿、北碚断面在 1997—2001 年的 TP 和 DP

数据;南津关断面在 1997、2016—2017 年的 TP 数据和 2016—2017 年的 DP 数据),主要包括逐日的

流量、含沙量,以及逐月的 TP 和 DP 浓度。对于每一个监测断面,按照断面宽度设置 1-3 条采样垂

线,在采样垂线上结合水深设置 1-3 个采样点。其中,TP 和 DP 的监测方法参照《水环境监测规范》

[24]

(SL 219-2013) ,即:国家重点水质站每月采样 1 次,全年不少于 12 次(为保证水质监测资料的可

比性,采样时间统一规定在当月 20 日前完成,同一河段或水域的采样时间宜安排在同一时间段进

行);TP 为浑水样对应的磷浓度,DP 为 0.45 μm 滤膜过滤后上清液中的磷浓度 [25] ,定义 PP 为 TP 与 DP

— 886 —