Page 80 - 2021年第52卷第8期

P. 80

流速分布由上下两层组合呈双对数分布规律,该假定在宽浅式河道内取得了较丰富的研究成果,也

是目前多数学者进行综合糙率计算及水面线推求的主要依据 [15-17] 。但封冻河段水内冰花在一定水力及

地形条件下堆积形成冰塞剖面后,冰盖底部的流速并不等于零,粗糙河床和砾石河床底部的流速也

不为零 [18-20] ,继续采用传统的 Einstein 水力半径分割方法会使结果产生一定的偏差 [21-23] ;且水面以下

冰体间固结堆积存在 0.4 左右的孔隙率 [24] ,水流在孔隙中流动时必然会产生能量损失,使得渗流阻力

与冰塞底部糙率和河床糙率共同影响水流分布。

[25] [26]

Beltaos 和 Wong 依据多年的冰塞野外监测及数值模拟研究指出,当冰塞厚度足够厚或接触到

河床底部时,渗流流量占总流量的重要部分,且开河期受冰体间孔隙率相对较大的影响,渗流流量

更应该被重视,该理论被运用到一维河冰模型 RIVJAM 中取得了较好的模拟结果。Kolerski 对 1986 年

2 月发生在 Toames 河上的冰塞事件进行了室内原型试验模拟,通过水位和冰厚的模型校核,得出河

道内一大部分总流量在冰塞孔隙中形成了渗流流量,靠近拦冰栅位置处的渗流流量最大可达到总流

[19,27] [28]

量的 40% 。Fan 等 分析了不同冰盖糙率下冰塞的剖面形状,基于冰塞内部能量损失机理,提出

了冰塞河段水流阻力由渗流阻力和冰塞底部剪应力组成的理论,揭示了渗流阻力对水流分布结构的

影响不容忽视。

冰塞演变形成的固液多孔介质中存在渗流问题,且渗流阻力对上下游水头具有一定的影响。本

研究开展冰塞模型试验,目的是探究不同水力条件下冰塞形成过程及其内部阻力特征,基于非达西

渗流理论基础,尝试揭示出渗流阻力在冰塞演变过程中对上下游水头损失的定量影响。

2 试验条件和理论基础

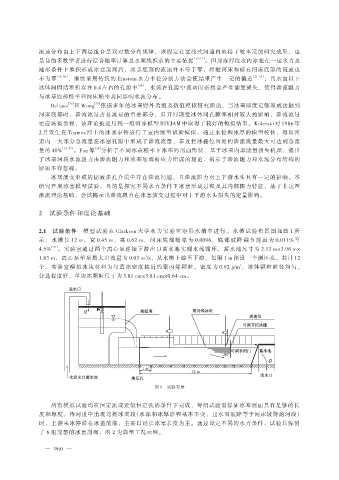

2.1 试验条件 模型试验在 Clarkson 大学水力实验室矩形水槽中进行。水槽试验布置图如图 1 所

示,水槽长 12 m,宽 0.45 m,高 0.62 m,河床底部糙率为 0.0096,底部坡降调节范围为 0.011%至

[18]

4.5% 。实验室通过两个离心泵连接下游出口蓄水池实现水流循环,蓄水池尺寸为 2.13 m×3.96 m×

3

1.83 m,离心泵单泵最大出流量为 0.03 m /s,从水槽上游至下游,每隔 1 m 预设一个测压孔,共计 12

个。实验室模拟冰块材料为与真冰密度接近的聚丙烯颗粒,密度为 0.92 g/m ,冰体颗粒粒径均匀,

3

分选程度好,单块冰颗粒尺寸为 3.81 cm×3.81 cm×0.64 cm。

1 m

12 m

图 1 试验布置

所有模拟试验均在恒定流或近似恒定流的条件下完成,每组试验需保证冰塞剖面具有足够的长

度和厚度,待河道中出现均衡冰塞段(水深和冰厚沿程基本不变,且水面坡降等于河床坡降的河段)

时,上游来冰停滞在冰盖前缘,主要以延长冰塞长度为主。通过设定不同的水力条件,试验共保留

了 6 组完整的冰塞剖面,图 2 为典型工况示例。

— 960 —