Page 8 - 2021年第52卷第9期

P. 8

灾害问题,目前尚没有相应统一的水资源指标加以描述。笔者认为,只有同时考虑缺水(可供水不

足)和余水(可供水丰沛)方可全面刻画区域水资源均衡问题,因此将失衡状态中的需大于供称为“缺

水失衡”,供大于需则为“余水失衡”。结合失衡程度的轻、中、重描述需要,本文把区域水资源系统

供需均衡状态分为 7 种:重度缺水失衡、中度缺水失衡、轻度缺水失衡、供需基本均衡、轻度余水失

衡、中度余水失衡和重度余水失衡。

单元供需均衡度是对水资源系统各单元供需均衡状态的定量刻画,即对需水量与可供水量的相

对关系作无量纲化处理。目前常用的直线型无量纲化方法有阀值法和规格化法。阀值法是指标实际

值与该指标的阀值相比较,如果阀值确定的太大,此法评价值对指标变化的反应就会很迟钝,如果

阀值太小,就会导致评价值过于灵敏而变化剧烈。规格化法也称为极差正规化,就是以每个指标实

际值减去该指标的最小值,再除以最大值与最小值的差,该法实际上是求各种评价指标实际值在该

指标全距中所处位置的比例,但在非系列数据中一般没有极值或人为经验设定极值,致使不同地区

和部门指标极值不同,因此方法缺乏可比性和通用性。鉴于此本文提出基于供需关系的单元均衡度

量化指标:

W - W

D = 可供水 需水 (3)

单元 W

供需水总量

式中:D 为水资源单元供需均衡度,其值若大于零或某较小正值表示单元余水失衡,小于零或某

单元

较小负值表示单元缺水失衡,等于零或在零附近表示单元供需绝对均衡或基本均衡;W 为单元可

可供水

供水量;W 为单元需水量;W 为 W 与 W 之和。

需水 供需水总量 可供水 需水

本文提出的水资源供需均衡度的计算方法相较于以缺水率、水资源开发利用率作为水资源均衡

评价指标的传统方法具有以下特点:(1)能同时刻画缺水地区(或缺水时段)供水不足程度和丰水地区

(或丰水时段)水资源富余程度;(2)开发利用率、缺水率等指标对于不同区域由于水资源禀赋不同导

致差别太大而可比性差,本法可以利用一定时间段内(年或月)供水量和需水量的总体规模与水量供

需差之间的关系综合反映供需平衡状态,供需总体规模类似于国家进出口贸易总额,可以直观反映

内外贸易量的总体大小。该方法能严格保证均衡度变化范围处于[-1,1]而更具普适性。由于水资源

空间均衡状态是在一定区间小范围变化可以认为相对稳定,因此本文定义了 7 种均衡状态、代表色块

及相应单元供需均衡度如表 1 所示。

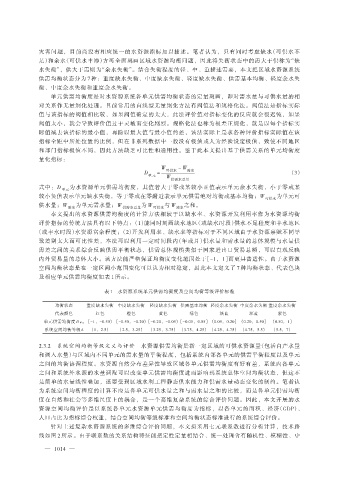

表 1 水资源系统单元供需均衡度及空间均衡等级评价标准

均衡状态 重度缺水失衡 中度缺水失衡 轻度缺水失衡 供需基本均衡 轻度余水失衡 中度余水失衡 重度余水失衡

代表颜色 红色 橙色 黄色 绿色 淡蓝 深蓝 紫色

单元供需均衡度 D 单元 [-1,-0.50) [-0.50,-0.20)[-0.20,-0.05)[-0.05,0.05] (0.05,0.20] (0.20,0.50] (0.50,1]

系统空间均衡等级 h [1,2.5) [2.5,3.25) [3.25,3.75) [3.75,4.25) [4.25,4.75) [4.75,5.5) [5.5,7]

2.3.2 系统空间均衡等级定义与评价 水资源供需均衡是指一定区域的可供水资源量(包括自产水量

和调入水量)与区域内不同单元的需水量的平衡程度,包括系统内部各单元的供需平衡程度以及单元

之间的均衡协调程度。水资源自然分布差异性导致区域各单元供需均衡度有好有差,系统内各单元

之间和系统外水源的水量调配可以改变单元供需均衡度进而影响到系统总体空间均衡状态,但这不

是简单的水量线性叠加,还要受到区域水利工程静态供水能力和供需水量动态变化的制约。笔者认

为系统空间均衡程度的计算不应是各单元可供水量之和与需水量之和的比较,而是各单元供需均衡

度在自然和社会等多维尺度上的耦合,是一个高维复杂系统的综合评价问题。因此,本文开展的水

资源空间均衡评价是以系统各单元水资源单元供需均衡度为指标,以各单元的面积、经济(GDP)、

人口占比为指标综合权重,结合空间均衡等级标准和空间均衡状态标准进行的系统综合评价。

针对上述复杂水资源系统的多维综合评价问题,本文拟采用七元联系数进行分析计算,技术路

线如图 2 所示。由于联系数的关系结构特征能把定性定量相结合、统一处理含有随机性、模糊性、中

— 1014 —