Page 52 - 2022年第53卷第1期

P. 52

升流的规模大小作为评价人工鱼礁流场效应优劣的重要指标。目前,对于上升流还没有一个统一的

界定标准,本研究综合借鉴前人研究结论 [12,27-28] ,将垂向流速 v 与来流速度 u 之比大于或等于 10%的

0

区域定义为上升流区域。

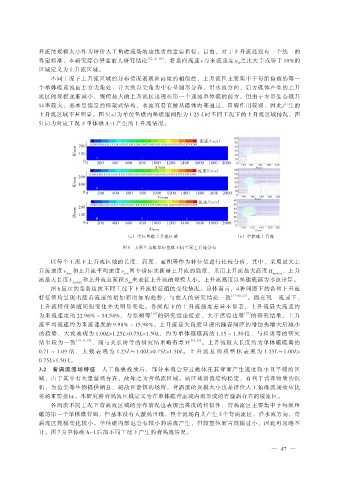

不同工况下上升流区域的分布情况表现出高度的相似性,上升流区主要集中于每组鱼礁的第一

个单体礁迎流面上方尖角处,并大致以尖角为中心呈圆形分布,沿水流方向,后方礁体产生的上升

流区的规模逐渐减小,规模最大的上升流区出现在第一个迎流单体礁的前方。但由于方形生态礁开

口率较大,基本呈镂空的框架式结构,水流容易直接从礁体内部通过,阻碍作用较弱,因此产生的

上升流区域不甚明显。图 5(a)为单位鱼礁内鱼礁组间距为 1.25 L 时不同工况下的上升流区域情况,图

5(b)为对应工况下单体礁 A-1 产生的上升流情况。

60

流速/(m/s) 50

0.000 0.006 0.012 0.018 0.024 0.030 0.036 0.043 0.049 0.055 0.061 0.067 0.073 0.079 0.085 40

200

H/mm 100 30

20

10

0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0

140 160 180 200 220

X/mm X/mm

流速/(m/s) 60

0.000 0.006 0.012 0.018 0.024 0.030 0.036 0.043 0.049 0.055 0.061 0.067 0.073 0.079 0.085 50

200

H/mm 100 40

30

20

10

0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

0

X/mm 140 160 X/mm 180 200 220

流速/(m/s) 60

0.000 0.006 0.012 0.018 0.024 0.030 0.036 0.043 0.049 0.055 0.061 0.067 0.073 0.079 0.085 50

200

H/mm 100 40

30

20

10

0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

0

140 160 180 200 220

X/mm

X/mm

(a) 单位鱼礁上升流区域 (b) 单体礁上升流

图 5 方形生态礁单位鱼礁不同工况上升流分布

以每个工况下上升流区域的长度、高度、面积等作为特征值进行比较分析,其中,采用最大上

升流速度 v 和上升流平均速度 v 两个指标来衡量上升流的强度,采用上升流最大高度 H 、上升

max ave upmax

流最大长度 L 和上升流总面积 S 来表征上升流的规模大小。上升流高度以鱼礁底部为零点计算。

upmax up

图 6 显示的是各组次不同工况下上升流特征值的变化情况。总体而言,4 种间距下的各项上升流

特征值均呈现出随着流速的增加而增加的趋势,与前人的研究结论一致 [17-20,27] 。而在同一流速下,

上升流特征值随间距变化并无明显变化。各间距下的上升流强度差异不显著,上升流最大流速约

为来流速度的 22.96% ~ 34.54%,与张硕等 [14] 的研究结论接近,大于虞聪达等 [27] 的研究结果。上升

流平均流速约为来流速度的 9.98% ~ 15.98%。上升流最大高度呈现出随着间距的增加先增大后减小

的趋势,大致表现为 1.00L>1.25L>0.75L>1.50L,约为单体礁礁高的 1.15 ~ 1.50 倍,与崔勇等的研究

结果较为一致 [13-14,27] ,而与关长涛等的研究结果略有差异 [18,20] 。上升流最大长度约为单体礁礁高的

0.71 ~ 1.09 倍 , 大 致 表 现 为 1.25L≈1.00L>0.75L>1.50L。 上 升 流 总 面 积 整 体 表 现 为 1.25L≈1.00L>

0.75L>1.50 L。

3.2 背涡流流场特征 人工鱼礁投放后,部分来流会穿过礁体在其背面产生速度较小且平缓的区

域,由于其中有大量漩涡存在,故称之为背涡流区域。该区域涡流结构稳定,有利于营养物质的沉

积,为鱼类等生物提供栖息、避敌和索饵的场所。背涡流的规模大小也是评价人工鱼礁流场效应优

劣的重要指标。本研究将背涡流区域定义为在单体礁背面或内部形成的有漩涡存在的缓流区。

各组次不同工况下背涡流区域的分布情况也表现出高度的相似性,背涡流区主要集中于每组鱼

礁的第一个单体礁背面,但基本没有大漩涡出现,整个流场内共产生 3 个背涡流区,沿水流方向,背

涡流区规模变化较小。单体礁内部也会有较小的涡流产生,但较整体而言规模过小,因此可忽略不

计。图 7 为单体礁 A-1 后部不同工况下产生的背涡流情况。

— 47 —