Page 19 - 2022年第53卷第2期

P. 19

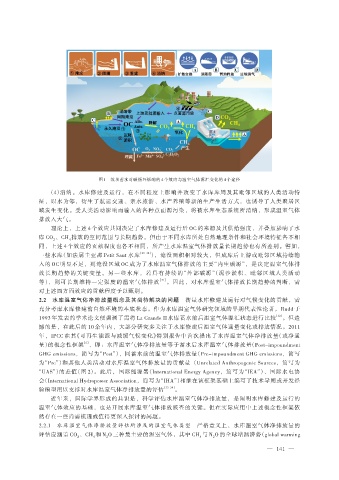

图 1 筑坝蓄水对碳循环影响的 4 个效应与温室气体源汇变化的 4 个途径

(4)消纳。水库修建及运行,在不同程度上影响并改变了水库库周及其毗邻区域的人类活动特

征,以水为邻,衍生了航运交通、亲水旅游、水产养殖等新的生产生活方式,也诱导了人类聚居区

域发生变化。受人类活动影响而输入的各种点面源污染,将被水库生态系统所消纳,形成温室气体

排放入大气。

理论上,上述 4 个效应共同决定了水库修建及运行后 OC 的来源及其供给强度,并叠加影响了水

库 CO 、CH 排放的空间范围与长期趋势。但由于不同水库所处自然地理条件和社会环境特征各不相

2 4

同,上述 4 个效应的贡献程度也各不相同,所产生水库温室气体排放量长期趋势也有所差别。譬如,

一些水库(如法属圭亚那 Petit Saut 水库 [29-30] ),淹没面积相对较大,但成库后上游或毗邻区域持续输

入的 OC 明显不足,则淹没区域 OC 成为了水库温室气体排放的主要“内生碳源”,是决定温室气体排

放长期趋势的关键变量。另一些水库,若具有持续的“外部碳源”(泥沙淤积、毗邻区域人类活动

等),则可长期维持一定强度的温室气体排放 [31] 。因此,对水库温室气体排放长期趋势的判断,需

对上述四方面效应的贡献程度予以甄别。

2.2 水库温室气体净排放量概念及其尚待解决的问题 衡量水库修建及运行对气候变化的贡献,需

充分考虑水库修建前自然环境的本底状态。作为水库温室气体研究领域的早期代表性论著,Rudd 于

1993 年发表的学术论文便强调了需将 La Grande II 水库蓄水前后温室气体源汇状态进行比较 [32] 。但遗

憾的是,在此后的 10 余年内,大部分研究多关注于水库修建后温室气体通量变化或排放情况。2011

年,IPCC 在其《可再生能源与减缓气候变化》特别报告中首次提出了水库温室气体净排放量(或净通

[6]

量)的概念性框架 ,即:水库温室气体净排放量等于蓄水后水库温室气体排放量(Post-impoundment

GHG emissions,简写为“Post”),同蓄水前的温室气体排放量(Pre-impoundment GHG emissions,简写

为“Pre”)和其他人类活动对水库温室气体排放量的贡献量 (Unrelated Anthropogenic Sources,简写为

“UAS”)的差值(图 2)。此后,国际能源署(International Energy Agency,简写为“IEA”)、国际水电协

会(International Hydropower Association,简写为“IHA”)相继在该框架基础上编写了技术导则或开发经

验模型用以支撑对水库温室气体净排放量的评估 [33-34] 。

近年来,国际学界形成的共识是,科学评估水库温室气体净排放量,是阐明水库修建及运行的

温室气体效应的基础,也是开展水库温室气体排放核查的关键。但在实际应用中上述概念性框架依

然存在一些尚需梳理或值得更深入探讨的问题。

2.2.1 水库温室气体净排放量评估所涉及的温室气体类型 严格意义上,水库温室气体净排放量的

评估应涵盖 CO 、CH 和 N O 三种最主要的温室气体,其中 CH 与 N O 的全球增温潜势(global warming

2 4 2 4 2

— 141 —