Page 21 - 2022年第53卷第2期

P. 21

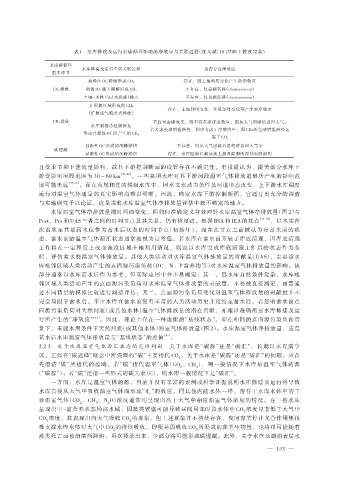

表 1 水库修建及运行对碳循环影响的净效应与关联过程(在文献[18]基础上修改完善)

水库碳循环

水库修建及运行中的关联过程 是否存在净效应

重要环节

存在,因土地利用变化产生的净效应

淹没区 OC 降解形成 CO 2

CO 2排放 陆源 OC 输入降解形成 CO 2 不存在,仅是碳转移(displacement)

土壤-水体 CO 2 (无机碳)输入 不存在,仅是碳转移(displacement)

在厌氧区域形成的 CH 4

存在,土地利用变化、环境条件变化等产生的净效应

(扩散或气泡形式释放)

CH 4排放 若仅考虑碳收支,则不存在净排放效应,因从大气固碳后返回大气;

水库消落带植被恢复

若考虑全球增温潜势,则应考虑于净效应中,因 CH 4的全球增温潜势远

形成自源性 OC 所产生的 CH 4

高于 CO 2

自源性 OC 形成的沉降淤积 不存在,因从大气固碳后最终将返回大气中

碳埋藏

异源性 OC 形成的沉降淤积 存在,水库阻隔拦截导致上游及陆源的泥沙沉降淤积

且受季节和下泄流量影响,故其下游控制断面的设置存在不确定性。有报道认为,南美部分水库下

[42-44]

游受影响河段范围为 30~60 km 。一些高坝大库对其下游河段温室气体释放通量所产生的影响范

围可能更远 [45-46] 。而在首尾相连的梯级水库中,因水文水动力条件及河道形态改变,上下游水库调度

运行对温室气体通量的真实影响尚难以明晰。因此,确定水库下游控制断面,宜通过更充分的调查

与实地研究予以论证。这是当前水库温室气体净排放量评估中较不确定的地方。

水库温室气体净排放量随时间而变化,但如何准确定义并处理好水库温室气体净排放量(图 2)与

Post、Pre 和 UAS 三者之间的时间节点及其关系,仍有待厘清。根据 IHA 和 IEA 的观点 [33-34] ,以水库首

次蓄水至其最高水位作为蓄水后状态的时间节点(初始年),而在此节点之前被认为是蓄水前的状

态。蓄水前的温室气体源汇状态通常被视为定常值。若水库在蓄水前开展了库底清理,因库底清理

工作将在一定程度上改变淹没区域土地利用情况,则宜以水库完成库底清理工作后的状态作为参

照,评估蓄水前温室气体排放量。其他人类活动对水库温室气体排放量的贡献量(UAS),主要指水

库毗邻区域人类活动产生的点面源污染负荷(OC、N、P 营养物等)对水库温室气体排放量的影响。该

部分通常以水库蓄水后作为参考,但实际应用中并不易确定:其一,因水库自然条件复杂,水库毗

邻区域人类活动产生的点面源污染负荷对水库温室气体排放量的贡献量,不易被直接测定,而需通

过不同情景的模拟比较进行间接评估;其二,点面源污染负荷变化对温室气体排放量的贡献量并不

完全局限于蓄水后。不少水库在蓄水前便有丰富的人类活动历史并延续至蓄水后。若忽略蓄水前点

面源污染负荷对天然河流(或其他水体)温室气体排放量的潜在贡献,亦难以准确衡量水库修建及运

行所产生的“净效应” 。因此,理论上存在一种虚拟的“基线状态”,即在相同的点面源污染负荷背

[47]

景下,未建水坝条件下天然河流(或其他水体)温室气体排放量(图 2)。水库温室气体净排放量,应是

蓄水后水库温室气体排放量与“基线状态”的差值 [47] 。

2.2.3 关于水库温室气体源汇状态的定性判别 关于水库是“碳源”还是“碳汇”,长期以来充满争

议。正如在“碳达峰”概念中所强调的“碳”主要指代 CO ,关于水库是“碳源”还是“碳汇”的问题,应首

2

先澄清“碳”所指代的范畴。若“碳”指代温室气体(CO 、CH ),则一般情况下水库是温室气体的源

2 4

(“碳源”);若“碳”泛指一些形式的碳元素(C),则水库一般情况下是“碳汇”。

一方面,水库是温室气体的源。目前并没有丰富的案例或科学证据说明水库修建及运行将导致

水库直接从大气中吸收温室气体而形成“汇”的效应。同其他内陆水体一样,溶存于水库水体中的主

要温室气体(CO 、CH 、N O)浓度通常均呈现出高于大气中相应温室气体浓度的情况。在一些水库

2 4 2

呈现出中-富营养状态局部水域,因藻类繁盛可能导致昼间局部时段水体中 CO 浓度显著低于大气中

2

CO 浓度,故表现出向大气吸收 CO 的现象。但上述现象并不持续存在,夜间藻类停止光合作用便很

2 2

难支撑水库水体对大气中 CO 的持续吸收。即便是因吸收 CO 所形成的藻类生物量,也将很可能随着

2 2

藻类死亡而被细菌所降解,再次释放出来,少部分将可能形成碳埋藏。此外,关于水库及湖泊表层水

— 143 —