Page 20 - 2022年第53卷第2期

P. 20

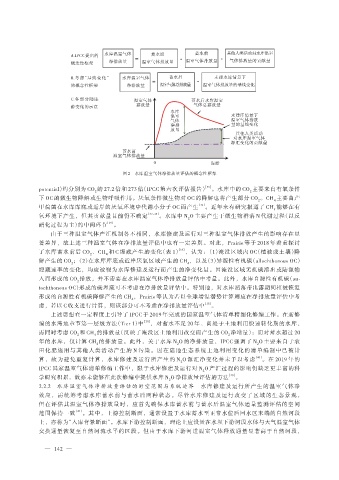

A.IPCC 提出的 水库温室气体 蓄水后 蓄水前 其他人类活动对水库温室

概念性框架 净排放量 温室气体排放量 温室气体排放量 气体排放量的贡献量

B.考 虑“基 线 变 化 ” 水库温室气体 蓄水后 未建水库情景下

的概念性框架 净排放量 温室气体总排放量 温室气体排放量的基线变化

C.各部分随库 温室气体 蓄水后水库温室

龄变化的示意 排放量 气体总排放量

水库

温室 未建库情景下

气体 温室气体排放

净排 量的基线变化

放量

其他人类活动

对水库温室气体

源汇变化的贡献量

蓄水前

温室气体排放量

0 库龄

图 2 水库温室气体净排放量评估的概念性框架

[35]

potential)约分别为 CO 的 27.2 倍和 273 倍(IPCC 第六次评估报告) 。水库中的 CO 主要来自有氧条件

2 2

下 OC 的微生物降解或生物呼吸作用。厌氧条件微生物对 OC 的降解也将产生部分 CO 。CH 主要由产

2

4

甲烷菌在水库库底或近岸的厌氧环境中代谢小分子 OC 而产生 [36] 。近年来有研究报道了 CH 能够在有

4

氧环境下产生,但其贡献量目前仍不确定 [37-38] 。水库中 N O 主要产生于微生物群落 N 代谢过程(以反

2

硝化过程为主)的中间环节 [39] 。

由于三种温室气体产汇机制各不相同,水库修建及运行对三种温室气体排放产生的影响存在显

著差异,故上述三种温室气体在净排放量评估中也有一定差别。对此,Prairie 等于 2018 年着重探讨

[18]

了水库蓄水前后 CO 、CH 和 C 埋藏产生的变化(表 1) ,认为:(1)淹没区域内 OC(植被或土壤)降

2 4

解产生的 CO ;(2)在水库库底或近岸厌氧区域产生的 CH ,以及(3)异源性有机碳(allochthonous OC)

2 4

埋藏速率的变化,均应被视为水库修建及运行而产生的净变化量。因淹没区域无机碳溶出或陆源输

入而形成的 CO 排放,并不需要在水库温室气体净排放量评估中考量。此外,水库自源性有机碳(au⁃

2

tochthonous OC)形成的碳埋藏可不考虑在净排放量评估中。特别地,对水库消落带出露期间植被恢复

形成的自源性有机碳降解产生的 CH ,Prairie 等认为若以全球增温潜势计算则应在净排放量评估中考

4

虑,若以 C 收支进行计算,则该部分可不考虑在净排放量评估中 [18] 。

上述思想在一定程度上引导了 IPCC 于 2019 年完成的国家温室气体清单精细化修编工作。在新修

编的水淹地章节第一层级方法(Tier 1)中 [20] ,对蓄水不足 20 年、尚处于土地利用快速转化期的水库,

需同时考虑 CO 和 CH 的排放量(反映了淹没区土地利用改变而产生的 CO 净增量);而对蓄水超过 20

2 4 2

年的水库,仅计算 CH 的排放量。此外,关于水库 N O 的净排放量,IPCC 强调了 N O 主要来自于农

4 2 2

田化肥施用与其他人类活动产生的 N 污染。因在陆地生态系统土地利用变化的清单编制中已被计

算,故为避免重复计算,水库修建及运行所产生的 N O 源汇净变化并未予以考虑 [40] 。在 2019 年的

2

IPCC 国家温室气体清单修编工作中,限于水库修建及运行对 N O 产汇过程的影响仍缺乏更丰富的科

2

学研究积累,故亦未能够在此次修编中提供水库 N O 净排放量评估的方法 [20] 。

2

2.2.2 水库温室气体净排放量评估的时空范围与系统边界 水库修建及运行所产生的温室气体净

效应,需统筹考虑水库蓄水前与蓄水后两种状态。尽管水库修建及运行改变了区域的生态景观,

但在评估其温室气体净排放量时,应首先确保水库蓄水前与蓄水后温室气体通量监测评估的空间

范围保持一致 [41] 。其中,上游控制断面,通常设置于水库蓄水至正常水位后回水区末端的自然河段

上,亦称为“入库背景断面”。水库下游控制断面,理论上应设置在水坝下游河段水体与大气温室气体

交换通量恢复至自然河流水平的区段。但由于水库下游河道温室气体释放通量显著高于自然河段,

— 142 —