Page 44 - 2022年第53卷第3期

P. 44

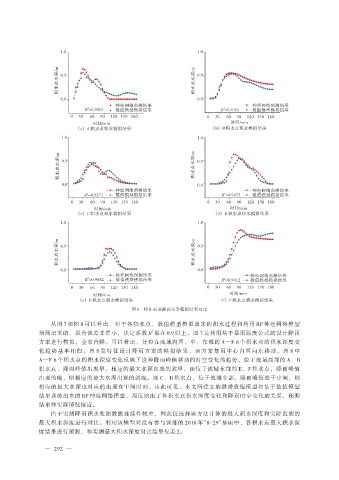

1.0 1.0

积水点水深/m 0.5 积水点水深/m 0.5

0.0 0.0

神经网络预测结果 神经网络预测结果

2 2

R =0.9501 数值模型模拟结果 R =0.9101 数值模型模拟结果

0 30 60 90 120 150 180 0 30 60 90 120 150 180

时间/min 时间/min

(a) A 积水点积水模拟结果 (b) B 积水点积水模拟结果

1.0 1.0

积水点水深/m 0.5 积水点水深/m 0.5

0.0 0.0

神经网络预测结果 神经网络预测结果

2

2

R =0.9271 数值模型模拟结果 R =0.9472 数值模型模拟结果

0 30 60 90 120 150 180 0 30 60 90 120 150 180

时间/min 时间/min

(c) C 积水点积水模拟结果 (d) D 积水点积水模拟结果

1.0 1.0

积水点水深/m 0.5 积水点水深/m 0.5

0.0 0.0

神经网络预测结果 神经网络预测结果

2

2

R =0.9682 数值模型模拟结果 R =0.9012 数值模型模拟结果

0 30 60 90 120 150 180 0 30 60 90 120 150 180

时间/min 时间/min

(e) E 积水点积水模拟结果 (f) F 积水点积水模拟结果

图 8 特征雨型降雨方案模拟结果对比

从图 7 和图 8 可以看出,对于各积水点,数值模型模拟出来的积水过程和利用 BP 神经网络模型

预测出来的,拟合误差非常小,决定系数 R 都在 0.9 以上。图 7 是利用基于暴雨强度公式的设计降雨

2

方案进行模拟,全市普降。可以看出,分布在流域内西、中、东部的 A—F 6 个积水点的积水深度变

化趋势基本相似。图 8 是特征设计降雨方案的模拟结果,该方案暴雨中心自西向东移动。图 8 中

A—F 6 个积水点的积水深度变化反映了这种降雨峰值移动的时空变化的趋势。位于流域西部的 A、B

积水点,降雨峰值出现早,相应的最大水深出现的就早,而位于流域东部的 E、F 积水点,降雨峰值

出现的晚,则相应的最大水深出现的就晚。而 C、D 积水点,位于流域中部,降雨峰值处于中间,则

相应的最大水深也对应的出现在中间时刻。由此可见,本文所建立的洪涝数值模型和基于数值模型

结果训练出来的 BP 神经网络模型,都反映出了各积水点积水深度变化和降雨时空变化的关系,预测

结果和实际情况接近。

由于实测降雨积水监测数据连续性较差,因此仅选择该方法计算的最大积水深度和实际监测的

最大积水深度进行对比。利用该模型对没有参与训练的 2018 年“8·29”暴雨中,各积水点最大积水深

度结果进行预测,和实测最大积水深度对比结果见表 2。

— 292 —