Page 40 - 2022年第53卷第3期

P. 40

元面积河网总入流,m /s;QI ( ) t 为单元面积壤中总入流,m /s;QG ( ) t 为单元面积地下总入流,m /s;

3

3

3

t 为河网汇流时间,s;L 为滞后时间,s;CS 为河网水流的消退系数。

选用研究区内水文资料条件较好的景田站及草铺站,2011—2018 年的水文资料对模型进行合理

性验证。景田站选取了 22 场次洪水过程,其中 21 场洪水的洪水洪峰模拟误差均在 20%以内;草铺站

选取了 31 场次洪水过程,其中 29 场洪水的洪峰模拟误差均在 20%以内。

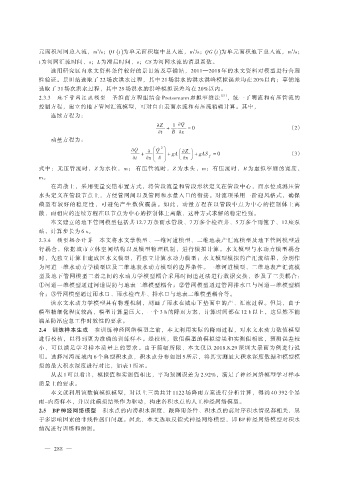

2.3.3 地下管网汇流模型 圣维南方程组结合 Preissmann 虚拟窄缝法 [27] ,统一了明流和有压管流的

控制方程,建立的地下管网汇流模型,可对自由表面水流和有压流精确计算。其中,

连续方程为:

∂Z + 1 ∂Q (2)

∂t B ∂x = 0

动量方程为:

æ Q

∂Q + ∂∂ 2 ö æ ∂Z ö

f

ø

∂t ∂x ç ç è A ÷ ÷ ø + gA ç è ∂x ÷ + gAS = 0 (3)

式中:无压管流时,Z 为水位,m; 有压管流时,Z 为水头,m;有压流时,B 为虚拟窄缝的宽度,

m。

在离散上,采用变量交错布置方式,将管段流量和管段形状定义在管段中心,而水位或测压管

水头定义在管段节点上,方便管网间以及管网和水量入口的衔接。对流项采用一阶迎风格式,确保

模型有较好的稳定性,可避免产生数值震荡。如此,动量方程在以管段中点为中心的控制体上离

散,而相应的连续方程在以节点为中心的控制体上离散,这种方式求解的稳定性强。

本文建立的地下管网模型包括共 12.7 万条雨水管段、7 万多个检查井、5 万多个雨篦子、12 座泵

站,计算步长为 6 s。

2.3.4 模型耦合计算 本文将水文学模型、一维河道模型、二维地表产汇流模型及地下管网模型进

行耦合,依据城市立体空间结构以及模型物理机制,进行模拟计算。水文模型与水动力模型耦合

时,先独立计算非建成区水文模型,再独立计算水动力模型;水文模型模拟的产汇流结果,分别作

为河道一维水动力学模型以及二维地表水动力模型的边界条件。一维河道模型、二维地表产汇流模

型及地下管网模型三者之间的水动力学模型耦合采用时间追赶法进行数据交换,涉及了三类耦合:

①河道一维模型通过河道堤防与地表二维模型耦合;②管网模型通过管网排水口与河道一维模型耦

合;③管网模型通过雨水口、雨水检查井、排水口与地表二维模型耦合等。

该水文水动力学模型具有物理机制,刻画了雨水在城市下垫面中的产、汇流过程。但是,由于

模型精细化程度较高,模型计算量巨大,一个 3 h 的降雨方案,计算时间都在 12 h 以上,这显然不能

满足防汛应急工作时效性的要求。

2.4 训练样本生成 在训练神经网络模型之前,本文利用实际的降雨过程,对水文水动力数值模型

进行校核,以得到更为准确的训练样本。经校核,数值模型的模拟结果和实测值相比,预测误差较

小,可以满足学习样本质量上的要求。由于篇幅所限,本文仅以 2018.8.29 深圳大暴雨为例进行说

明。选择河湾流域内 6 个典型积水点,积水点分布如图 5 所示,将其实测最大积水深度数据和模型模

拟的最大积水深度进行对比,如表 1 所示。

从表 1 可以看出,模拟值和实测值相比,平均预测误差为 2.92%,满足了神经网络模型学习样本

质量上的要求。

本文就利用该数值模拟模型,对以上三类共计 1122 场降雨方案进行分析计算,得到 40 392 个暴

雨-内涝样本,并以此模拟结果作为驱动,构建各积水点的人工神经网络模型。

2.5 BP 神经网络模型 积水点的内涝积水深度,跟降雨条件、积水点的前时序积水情况都相关,属

于多影响因素的非线性回归问题。因此,本文选取反馈式神经网络模型,即 BP 神经网络模型对积水

情况进行训练和预测。

— 288 —