Page 65 - 2022年第53卷第4期

P. 65

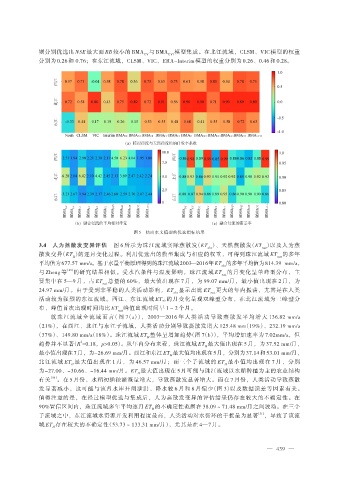

则分别优选出 NSE 最大而 RB 较小的 BMA 与 BMA 模型集成。在北江流域,CLSM、VIC 模型的权重

CV CVI

分别为 0.26 和 0.76;在东江流域,CLSM、VIC、ERA-Interim 模型的权重分别为 0.26、0.46 和 0.28。

图 5 陆面水文模型的优选指标结果

3.4 人为蒸散发变异评估 图 6 所示为珠江流域实际蒸散发(ET )、天然蒸散发(ET )以及人为蒸

obs

nat

散发变异(ET )的逐月变化过程。利用优选出的模型集成与相应的权重,可得到珠江流域 ET 的多年

nat

H

平均值为677.57 mm/a。基于水量平衡原理得到的珠江流域2003—2016年ET 的多年平均值为814.39 mm/a,

obs

与 Zhong 等 [49] 的研究结果相似。受水汽条件与温度影响,珠江流域 ET nat 的月变化呈单峰型分布,主

要集中在 5—9 月,占 ET nat 总量的 60%,最大值出现在 7 月,为 99.07 mm/月,最小值出现在 2 月,为

24.97 mm/月。由于受到非平稳的人类活动影响,ET 显示出比 ET 更大的年内振荡,尤其是在人类

obs

nat

活动较为强烈的东江流域。西江、东江流域 ET obs的月变化呈现双峰型分布,在北江流域为三峰型分

布,峰值首次出现时间均比 ET 峰值出现时间早 1~2 个月。

nat

就 珠 江 流 域 全 流 域 而 言(图 7(a)), 2003—2016 年 人 类 活 动 导 致 蒸 散 发 平 均 增 大 136.82 mm/a

(21%),在西江、北江与东江子流域,人类活动分别导致蒸散发增大 125.48 mm(19%)、232.19 mm/a

(37%)、149.80 mm/a(18%)。珠江流域 ET 整体呈增加趋势(图 7(b)),平均增加速率为 7.02mm/a,但

H

2

趋势并不显著(R =0.18,p>0.05)。从年内分布来看,珠江流域 ET 最大值出现在 5 月,为 37.52 mm/月,

H

最小值出现在 7月,为-26.69 mm/月。西江和东江 ET 最大值均出现在 5月,分别为 37.14和 53.01 mm/月,

H

北江流域 ET 最大值出现在 1 月,为 46.57 mm/月;而三个子流域的 ET 最小值均出现在 7 月,分别

H

H

为-27.00、-30.66、-16.44 mm/月。ET 最大值出现在 5 月可能与珠江流域以水稻种植为主的农业结构

H

有关 [50] 。在 5 月份,水稻初插秧灌溉量增大,导致蒸散发显著增大。而在 7 月份,人类活动导致蒸散

发显著减小,这可能与该月水库开闸泄洪、降水较 6 月和 8 月偏少(图 3)以及数据误差等因素有关。

值得注意的是,在经过模型优选与集成后,人为蒸散发变异的评估结果仍存在较大的不确定性。在

90%置信区间内,珠江流域多年平均逐月 ET 的不确定性范围在 38.09~71.48 mm/月之间波动。在三个

H

子流域之中,东江流域水资源开发利用程度最高,人类活动对水循环的干扰最为显著 [51] ,导致了该流

域 ET 存在较大的不确定性(53.73~133.31 mm/月),尤其是在 4—7 月。

H

— 439 —