Page 90 - 2023年第54卷第6期

P. 90

应力的影响深度达 0.5~2.0m [11] ;青藏高原边缘的海甸峡碾压混凝土重力坝,其上游面水位变化区出

现了严重的冻融剥落,破坏部位宽度达 1.6m、长度达 182m、深度达 8cm,且呈逐年增长的趋势 [12] 。

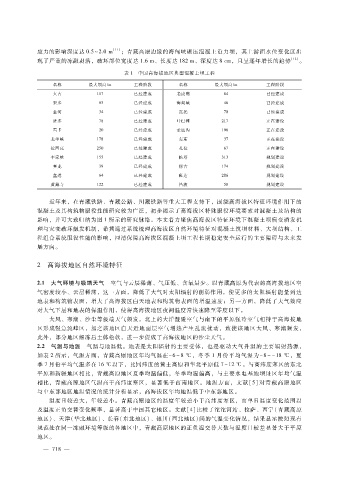

表 1 中国高海拔地区典型混凝土坝工程

名称 最大坝高?m 工程阶段 名称 最大坝高?m 工程阶段

大古 117 已经建成 老虎嘴 84 已经建成

果多 83 已经建成 海甸峡 46 已经建成

金河 34 已经建成 瓦托 70 已经建成

班多 78 已经建成 叶巴滩 217 正在建设

雪卡 20 已经建成 孟底沟 198 正在建设

龙羊峡 178 已经建成 轰东 37 正在建设

拉西瓦 250 已经建成 扎拉 67 正在建设

李家峡 155 已经建成 松塔 313 规划建设

查龙 39 已经建成 楞古 174 规划建设

盘道 64 已经建成 班达 206 规划建设

黄藏寺 122 已经建成 昌波 58 规划建设

近年来,在青藏铁路、青藏公路、川藏铁路等重大工程支持下,围绕高海拔区特征环境作用下的

混凝土及其构筑物服役性能研究较为广泛,初步揭示了高海拔区特殊服役环境要素对混凝土及结构的

影响,并可大致归纳为图 1所示的研究脉络。本文着力聚焦高海拔区特征环境下混凝土坝病变诱发机

理与灾变破坏触发机制,希冀通过系统梳理高海拔区自然环境特征对混凝土筑坝材料、大坝结构、工

程组合系统服役性能的影响,厘清保障高海拔区混凝土坝工程长期稳定安全运行的主要障碍与未来发

展方向。

2 高海拔地区自然环境特征

2.1 大气环境与极端天气 空气与云层稀薄、气压低、含氧量少。以青藏高原为代表的高海拔地区空

气密度较小、云层稀薄,这一方面,降低了大气对太阳辐射的削弱作用,使更多的太阳辐射能量到达

地表和构筑物表面,增大了高海拔区白天地表和构筑物表面的增温速度;另一方面,降低了大气效应

对大气下层和地表的保温作用,使得高海拔地区夜间温度常快速降至零度以下。

大风、寒潮、沙尘等极端天气频发。北上的大洋湿暖空气与南下的平原强冷空气相持于高海拔地

区形成强急流峰区,加之该地区白天近地面层空气增热产生乱流扰动,致使该地区大风、寒潮频发,

此外,部分地区解冻后土体松软,进一步促成了高海拔地区的沙尘天气。

2.2 气温与地温 气温与地温低。地表是太阳辐射的主要受体,也是驱动大气升温的主要辐射热源,

如表 2所示,气温方面,青藏高原地区年均气温在- 6~8℃,冬季 1月份平均气温为 - 8~ - 18℃,夏

季 7月份平均气温多在 16℃以下,比同纬度的黄土高原和华北平原低 7~12℃。与高纬度寒区的东北

平原和新疆地区相比,青藏高原地区夏季均温偏低,冬季均温偏高,与主要水电基地坝址区年均气温

相比,青藏高原地区气温高于高纬度寒区,显著低于西南地区。地温方面,文献[ 5]对青藏高原地区

与中东部地区地温情况的统计分析显示,高海拔区年均地温低于中东部地区。

温度日较差大,年较差小。青藏高原地区的温度年较差小于高纬度寒区,而单日温度变化范围以

及温度正负交替变化频率,显著高于中国其它地区。文献[ 4]比较了沱沱河站、拉萨、西宁(青藏高原

地区)、天津(华北地区)、长春(东北地区)、银川(西北地区)间的气温变化情况,结果显示按照现有

规范处在同一冻融环境等级的各地区中,青藏高原地区的正负温交替天数与温度日较差显著大于平原

地区。

— 7 1 —

8