Page 114 - 2024年第55卷第1期

P. 114

国内相关研究表明在三峡库区、长江支流、太湖、武汉城市水体、珠江流域、上海城市河道、洞

庭湖、洪湖等水体中均检测出 MPs的存在 [51] 。受极端天气和人类活动影响,内 陆河 流产 生 的大量

MPs颗粒会排放输移至河口处,显著影响原本细颗粒泥沙聚集形态及对重金属离子等污染物的吸附和

解析过程。MPs和细颗粒泥沙表面通常为负电荷 [42] ,两者在水生环境中通过静电排斥作用可以形成较

稳定状态;受全球气候变化和海平面上升影响,潮动力明显增强,盐度增加的情况下,MPs与细颗粒

泥沙的异质聚集率会有所提高 [33,35] 。由于水动力条件和盐度发生变化,MPs和泥沙颗粒的粒径可能会

因高湍流剪切力而变小,更易发生异质聚集,但聚集后的聚集体所受浮力增大,也会使小粒径聚集体

的下沉速率减小、大粒径聚集体下沉速率增大,从而影响 MPs在河口地带的赋存分布 [38,40] 。此外,

MPs排放还会改变泥沙对重金属的吸附和解吸过程,MPs和泥沙颗粒的碰撞概率增加,相互干扰的强

度增加,使重金属的吸附量减少 [15] ;而 MPs与泥沙颗粒聚集会改变各自在水相环境的运动状态,异质聚

集后的体积和粒径增大,比表面积较单一颗粒物增大,吸附点位变少,也会降低对重金属的吸附量。

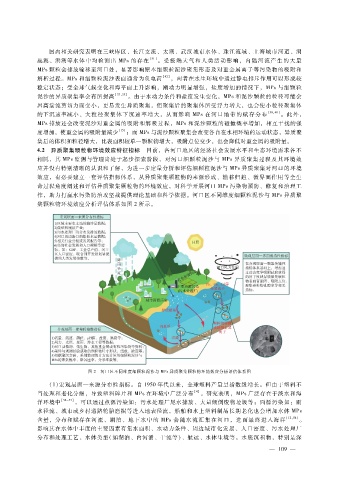

4.2 异质聚集颗粒物环境效应特征指标 目前,各河口地区的经济社会发展水平和生态环境需求各不

相同,其 MPs监测与管理尚处于起步探索阶段,对河口细颗粒泥沙与 MPs异质聚集过程及其环境效

应并没有特别清晰的认识和了解,为进一步定量分析和评估细颗粒泥沙与 MPs异质聚集对河口的环境

效应,有必要建立一套评估指标体系,从异质聚集颗粒物的来源形成、输移归趋、微界面作用等全生

命过程角度阐述和评估异质聚集颗粒物的环境效应,对科学开展河口 MPs污染物预防、修复和治理工

作,助力打赢水污染防治攻坚战提供理论基础和科学依据。河口区不同维度细颗粒泥沙与 MPs异质聚

集颗粒物环境效应分析评估体系如图 2所示。

图 2 河口区不同维度细颗粒泥沙与 MPs异质聚集颗粒物环境效应分析评估体系图

(1)宏观层面—来源分布性指标。自 1950年代以来,全球塑料产量呈指数级增长。但由于塑料不

当处理和老化分解,导致塑料碎片和 MPs在环境中广泛分布 [4] 。研究表明,MPs广泛存在于淡水和海

洋环境中 [52 - 53] ,可以通过点源污染如:污水处理厂尾水排放、大量倾倒废物垃圾等;面源污染如:雨

水径流、城市或乡村道路轮胎磨损等进入地表径流,船舶和水上塑料制品长期老化也会增加水体 MPs

含量,分布和赋存在河流、湖泊、地下水中的 MPs会随水流汇集在河口,进而最终进入海洋 [12,54] 。

影响其在水体中丰度的主要因素有集水面积、水动力条件、周边城市化发展、人口密度、污水处理厂

分布和处理工艺、水体类型(如湖泊、内河涌、干流等)、航运、水体生境等。水底沉积物,特别是深

— 1 0 9 —