Page 74 - 2024年第55卷第6期

P. 74

枯草、巨大和科氏芽孢杆菌的矿化沉积量达到最大,分别为 19.96、7.81、6.83mg?mL和 6.59mg?mL。随

着 pH值的不断增加,4种微生物诱导矿化沉积性能不断减弱,该趋势与活性指标 OD 的规律一致。

600

巴氏芽孢杆菌在 pH= 12时,矿化沉积量保持在 3.31mg?mL,高于其他 3种微生物。

综上所述,相较于枯草、巨大和科氏,巴氏芽孢杆菌在高碱性环境中的适应性更好,因此,选择

巴氏芽孢杆菌作为目标微生物开展环境适应性的耐碱性梯度驯化试验。

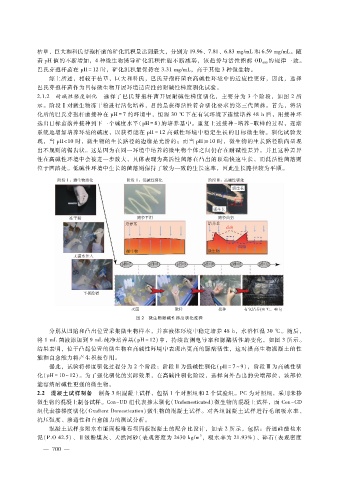

2.1.2 耐碱性梯度驯化 选择了巴氏芽孢杆菌开展耐碱性梯度驯化,主要分为 3个阶段,如图 2所

示。阶段Ⅰ对微生物冻干粉进行活化培养,目的是获得活性符合驯化要求的第三代菌株。首先,将活

化后的巴氏芽孢杆菌接种在 pH= 7的环境中,恒温 30℃下在有氧环境下连续培养 48h后,用接种环

选出目标菌落并接种到下一个碱度水平( pH= 8)的培养基中。重复上述接种- 培养- 取样的过程,逐渐

系统地增加培养环境的碱度,以获得能在 pH= 12高碱性环境中稳定生长的目标微生物。驯化试验发

现,当 pH<10时,微生物的生长路径的边缘是光滑的;而当 pH ≥10时,微生物的生长路径横向呈现

出不规则的锯齿状。这是因为在同一环境中培养的微生物个体之间仍存在耐碱性差异,并且这种差异

性在高碱性环境中会被进一步放大,具体表现为高活性菌落在凸出的顶端快速生长,而低活性菌落则

位于凹陷处。低碱性环境中生长的菌落则保持了较为一致的生长速率,因此生长路径较为平顺。

图 2 微生物耐碱性梯度驯化流程

分别从凹陷和凸出位置采集微生物样本,并在液体环境中稳定培养 48h,水浴恒温 30℃。随后,

将 1mL菌液添加到 9mL纯净培养基(pH= 12)中,持续监测电导率和脲酶活性的变化,如图 3所示。

结果表明,位于凸起位置的微生物在高碱性环境中表现出更高的脲酶活性,这对提高生物混凝土的性

能和自愈能力将产生积极作用。

据此,试验将梯度驯化过程分为 2个阶段:阶段Ⅱ为低碱性驯化(pH= 7~9),阶段Ⅲ为高碱性驯

化( pH= 10~12)。为了强化驯化的实际效果,在高碱性驯化阶段,选择向外凸出的尖端部位,该部位

能容纳耐碱性更强的微生物。

2.2 混凝土试样制备 制备 3组混凝土试样,包括 1个对照组和 2个试验组。PC为对照组,采用未掺

微生物的混凝土制备试样。Con - UD组代表掺未驯化(Undomesticated)微生物的混凝土试样,而 Con - GD

组代表掺梯度驯化(GradientDomestication)微生物的混凝土试样。对各组混凝土试样进行毛细吸水率、

抗压强度、渗透性和自愈能力的测试分析。

混凝土试样参照水布垭面板堆石坝面板混凝土的配合比设计,如表 2所示,包括:普通硅酸盐水

3

泥(P.O42.5)、Ⅱ级粉煤灰、天然河砂(表观密度为 2430kg?m ,吸水率为 21.93%)、碎石(表观密度

0

— 7 0 —