Page 6 - 水利学报2021年第52卷第2期

P. 6

彭岳津等 [11] 同样采用“人均综合用水量法”预测我国未来用水总量,并采用回归模型法构建人口与用

水总量的相关关系来对预测结果进行佐证,结果显示我国用水总量会在 2030 年前后随着人口峰值的

3

出现而达到 6500 亿 m 的极值;何希吾等 [12] 通过分析国外经济发达国家用水发展规律及其与产业结构

的关系,采用“产业结构分析法”探讨我国用水极值问题,预测我国可能在 2026—2030 年左右出现用

水零增长,用水极值为 6300 亿 m 左右;陈建鹏等 [13] 对文献用水量预测值进行整理,并结合各行业用

3

水分析,提出我国出现用水极值的时间区间为 2025—2030 年,极值区间为 6500 亿 ~ 7000 亿 m 。

3

用水总量预测是否合理关键取决于对驱动机制的解析和认识,我国开展了很多相关研究。杨中

文等 [14-15] 将用水量的变化归因分解为节水技术水平、经济系统效率、人口规模、消费水平和最终需求

结构 5 个驱动因子的影响,并基于一种时间路径函数构建相应的动态结构分解分析(SDA)模型,定量

分析了这 5 个因子对用水变化的贡献。刘晨跃等 [16] 研究认为人口效应和经济水平效应对水资源消耗的

变化皆表现为促进效应,经济水平效应的强度远大于人口效应,是中国水资源消耗量上涨的主要驱

动因素;用水效率效应表现为较强的负向抑制效应,是抑制中国用水量过快上涨的主要因素。周丰

等 [17] 通过归因模型证实了中国用水呈现广泛的“增速变缓”趋势,认为节水灌溉和工业循环用水技术

推广是最关键的原因。一些学者通过对区域水足迹进行分解,来揭示不同因素对用水增长的贡献 [18-21] ,

认为虚拟水贸易可有效调节本地实体水资源的利用。也有部分学者通过借鉴国外经济增长与环境污

染 [22] 、能源消费 [23] 、农业生产贸易 [24] 、物质资源消耗 [25] 、交通量 [26] 等问题的脱钩理论应用,研究经

[9]

济发展与水资源利用“脱钩”问题。贾绍凤等 [27-28] 、柯礼丹 、何希吾等 [12] 、刘昌明等 [29] 、吴丹 [30] 等先

后总结了发达国家水资源利用“脱钩”时的经济特点。

总结我国需水预测的经验,中长期需水预测结果偏大、峰值预测结果大不相同的原因主要有三

个方面:一是对需水规律认识不足,更多地考虑经济规模因素,经济结构优化与技术水平提高对水

资源需求影响考虑不够;二是对供给约束认识不足,区域水资源条件及相应承载能力对用水约束考

虑不够;三是对宏观调控认识不足,政府调控措施对需水影响考虑不够。本文在前期研究的基础

上,解析用水驱动机制和增长规律,开展全国用水极值预测。本文关注的不是需水预测,因为需水

存在极大的弹性空间,甚至包括不合理的和无法满足的需求,这也是需水预测普遍偏大的主要原因

之一,而实际用水是用户需求、水资源条件、工程保障能力和管理制度等共同作用的结果。

2 用水驱动机制与增长规律

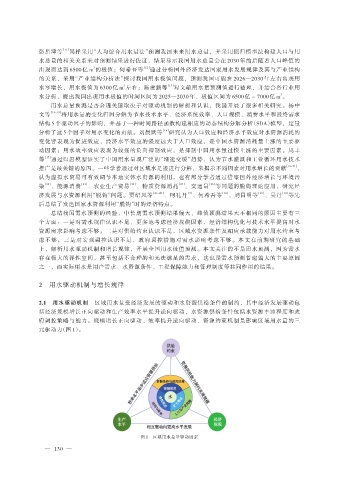

2.1 用水驱动机制 区域用水量受经济发展的驱动和水资源供给条件的制约,其中经济发展驱动包

括经济规模增长正向驱动和生产效率水平提升逆向驱动,水资源供给条件包括水资源丰沛程度和政

府调控策略与能力。规模增长正向驱动、效率提升逆向驱动、资源约束机制是影响区域用水量的三

元驱动力(图 1)。

图 1 区域用水总量驱动因素

— 130 —