Page 9 - 水利学报2021年第52卷第2期

P. 9

业结构也基本趋同,第一产业的比重在 5%左右,第二产业的比重为 30% ~ 40%,第三产业的比重均

达到 60%以上。从总体趋势上看,用水量峰值发生时间越趋后,到达峰值时第三产业的占比就越

高。这些国家基本都是实现城市化以后才出现用水总量峰值的现象,主要经济体城镇化率都超过

70%,峰值期人均 GDP 基本都在 1 万美元以上(图 3)。

(2)水资源承载力特征。国际上认为,当一个国家水资源开发利用率超过 30%时 [31] ,人类的和谐

度将遭受破坏,并普遍以 40%作为水资源开发利用的警戒线 [32] ,中国工程院研究成果认为西北内陆

干旱区经济耗水及生态环境耗水各占 50%为宜 [33] ,可见由于水资源条件和自然地理因素不同,各地

区水资源可开发利用率差异巨大,尚没有统一的标准。然而为了维持较为良好的生产生活条件,区

域水资源开发利用总是要权衡利弊,平衡经济社会与生态系统用水。中国实施最严格的水资源管理

制度,确定了分区域用水总量控制指标,就是在权衡区域水资源承载能力、生态系统特点与服务功

能、经济社会发展需求、工程保障能力等多种因素下确定的,可作为水资源承载约束的重要判断指标。

(3)极值及其时点特征。无水资源约束地区,经济自然发展决定其用水总量极值;强水资源约束

地区,由水资源承载上限决定其用水量极值(包括外调水提升作用);而弱水资源约束地区,则是由

经济发展、资源条件和工程能力联合作用决定其用水总量的极值。极值发生的时间点与经济发展水

平以及水资源约束的强弱密切相关,经济发展水平越高的地区用水峰值出现越早。而对于经济水平

相近的区域来讲,经济社会受水资源承载能力约束越强,则用水量增长相对越缓,同时由于节水潜

力的前期释放,用水量峰值出现时间将相对滞后,且极值规模维持时间也要更长。

3 中国用水极限预测

在用水驱动机制和发展规律研究基础上,本文选择 2017 年为基准年,以全国 358 个地级行政区

为基本单元,基于各单元用水需求自然增长规律,结合规划水利工程措施,预测区域用水极值及其

可能出现的时点,进而集合汇总得到全国用水极值。基础数据主要来自中国统计年鉴、中国水资源

公报、各地市水资源公报和用水总量控制红线等。

3.1 需求增长分区

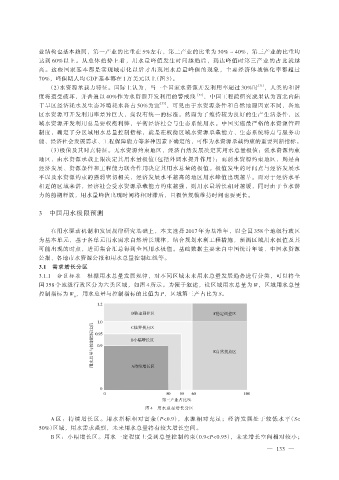

3.1.1 分区标准 根据用水总量发展规律,对不同区域未来用水总量发展趋势进行分类,可以将全

国 358 个地级行政区分为六类区域,如图 4 所示。为便于叙述,设区域用水总量为 W,区域用水总量

控制指标为 W ,用水总量与控制指标的比值为 P,区域第三产占比为 S。

tr

图 4 用水总量增长分区

A 区:持续增长区。用水指标相对富余(P<0.9),水源相对充足;经济发展处于较低水平(S<

50%)区域,用水需求强烈,未来用水总量将有较大增长空间。

B 区:小幅增长区。用水一定程度上受到总量控制约束(0.9<P<0.95),未来增长空间相对较小;

— 133 —