Page 60 - 水利学报2021年第52卷第11期

P. 60

大 。 残 差 方 面 , 春 、 夏 、 秋 季 残 差 趋 势 呈 增 加 的 面 积 占 流 域 面 积 的 比 重 分 别 为 45.9%、 40.7%和

45.5%,且主要分布在永定河山区周边的林草地地区,而中部大部分区域 NDVI 受人类活动的促进作

用呈减弱趋势。

4.3 NDVI 变化对流域天然径流的影响 人类活动对河川径流的影响主要包括两部分内容,其一主

要为流域内人类取用水和水利工程调节的影响,其二主要为下垫面变化(土地利用和覆被变化)的影

响 [29] 。对于天然径流,鉴于已对社会经济取用水和水利工程调节进行还原,天然径流变化可不考虑

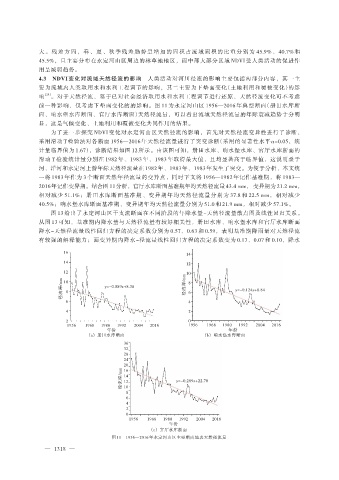

前一种影响,仅考虑下垫面变化的的影响。图 11 为永定河山区 1956—2016 年典型断面(册田水库断

面、响水堡水库断面、官厅水库断面)天然径流量,可以看出流域天然径流量的年际衰减趋势十分明

显,这是气候变化、土地利用和覆被变化共同作用的结果。

为了进一步探究 NDVI 变化对永定河山区天然径流的影响,首先对天然径流变异性进行了诊断,

采用滑动 T 检验法对各断面 1956—2016 年天然径流量进行了突变诊断(采用的显著性水平α=0.05,统

计量临界值为 1.67),诊断结果如图 12 所示。由该图可知,册田水库、响水堡水库、官厅水库断面的

滑动 T 检验统计量分别在 1982 年、1983 年、1983 年取得最大值,且均显著高于临界值,这说明桑干

河、洋河和永定河上游年际天然径流量在 1982 年、1983 年、1983 年发生了突变。为便于分析,本文统

一将 1983 年作为 3 个断面天然年径流量的变异点,同时下文将 1956—1982 年记作基准期,将 1983—

2016年记作变异期。结合图 11分析,官厅水库断面基准期年均天然径流量 43.4 mm, 变异期为 21.2 mm,

相对减少 51.1%;册田水库断面基准期、变异期年均天然径流量分别为 37.8 和 22.5 mm,相对减少

40.5%;响水堡水库断面基准期、变异期年均天然径流量分别为 51.0 和 21.9 mm,相对减少 57.1%。

图 13 给出了永定河山区干支流断面在不同阶段的年降水量-天然径流量散点图及线性回归关系。

从图 13 可知,基准期内降水量与天然径流量有较好相关性,册田水库、响水堡水库和官厅水库断面

降水-天然径流量线性回归方程的决定系数分别为 0.57、0.63 和 0.59,表明基准期降雨量对天然径流

有较强的解释能力;而变异期内降水-径流量线性回归方程的决定系数变为 0.17、0.07 和 0.10,降水

16

14

14

12

12 10

径流深/mm 10 8 y=-0.089x+8.38 径流深/mm 8 6 y=-0.124x+8.84

6 4

4 2

2 0

1956 1968 1980 1992 2004 2016 1956 1968 1980 1992 2004 2016

年份 年份

(a) 册田水库断面 (b) 响水堡水库断面

36

32

28

24

20

径流深/mm 14 y=-0.289x+22.70

16

12

10

8

6

4

2

0

1956 1968 1980 1992 2004 2016

年份

(c) 官厅水库断面

图 11 1956—2016 年永定河山区主要断面地表天然径流量

— 1318 —