Page 70 - 水利学报2021年第52卷第11期

P. 70

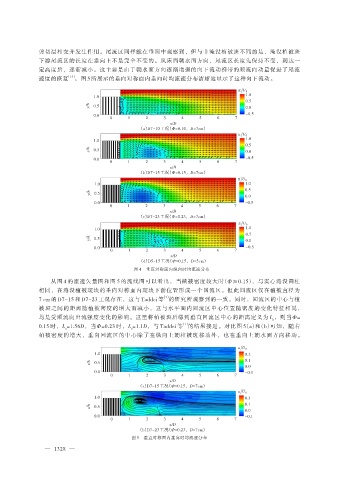

剪切层相交并发生作用。尾流区同样能在垂面中观察到,但与非淹没植被斑不同的是,淹没植被斑

下游尾流区的长度在垂向上不是完全不变的。从床面朝水面方向,尾流区长度先保持不变,到达一

定高度后,逐渐减小。这主要是由于朝水面方向逐渐增强的向下流动携带的顺流向动量促进了尾流

速度的恢复 [15] 。图 5 所展示的垂向对称面内垂向时均流速分布清晰地显示了这种向下流动。

u ˉ U 0

1.0

1.0

0.5

y/h 0.5 0.0

-0.5

0.0

0 1 2 3 4 5 6 7

x/D

(a)D7-10 工况(Φ=0.10,D=7cm)

u ˉ U 0

1.0

1.0

0.5

y/h 0.5 0.0

0.0 -0.5

0 1 2 3 4 5 6 7

x/D

(b)D7-15 工况(Φ=0.15,D=7cm)

u ˉ U 0

1.0 1.0

0.5

y/h 0.5

0.0

0.0 -0.5

0 1 2 3 4 5 6 7

x/D

(c)D7-23 工况(Φ=0.23,D=7cm)

u ˉ U 0

1.0 1.0

0.5

y/h 0.5 0.0

0.0 -0.5

0 1 2 3 4 5 6 7

x/D

(d)D5-15 工况(Φ=0.15,D=5cm)

图 4 垂直对称面内纵向时均流速分布

从图 4 的流速矢量图和图 5 的流线图可以看出,当植被密度较大时(Φ≥0.15),与实心淹没圆柱

相同,在淹没植被斑块的垂向对称面内斑块下游位置形成一个回流区。但此回流区仅在植被直径为

[7]

7 cm 的 D7-15 和 D7-23 工况存在,这与 Taddei 等 的研究所观察到的一致。同时,回流区的中心与植

被斑之间的距离随植被密度的增大而减小,这与水平面内回流区中心位置随密度的变化特征相同,

均是受顺流向出流强度变化的影响。这里将植被斑后缘到垂直回流区中心的距离定义为 L ,则当Φ=

v

[7]

0.15 时,L =1.56D,当Φ=0.23 时,L =1.1D,与 Taddei 等 的结果接近。对比图 5(a)和(b)可知,随着

v

v

植被密度的增大,垂向回流区的中心除了在纵向上朝植被斑移动外,也在垂向上朝水面方向移动。

u ˉ U 0

1.0 0.3

z/h 0.5 0.1

0.0

0.0 -0.1

0 1 2 3 4 5 6 7

x/D

(a)D7-15 工况(Φ=0.15,D=7cm)

u ˉ U 0

1.0 0.3

z/h 0.5 0.1

0.0

0.0 -0.1

0 1 2 3 4 5 6 7

x/D

(b)D7-23 工况(Φ=0.23,D=7cm)

图 5 垂直对称面内垂向时均流速分布

— 1328 —