Page 50 - 2022年第53卷第3期

P. 50

代化煤矿“大柳塔煤矿”建成,拉开了神东煤田大开发的幕布,图 1 是流域逐年原煤产量,图 3 是现状

煤矿分布。

1.2 下垫面数据 利用分辨率为 30 m 的遥感影像,通过土地利用分析,提取了林草地面积及其植被

盖度,计算了流域各地的林草有效覆盖率(V ,%),计算方法见文献[21],结果见表 1。流域虽有大

e

中型淤地坝 699 座、小型坝 875 座,但迄今仅形成坝地 32 km ,梯田也很少、目前仅约 50 km ,故将

2

2

其等量计入林草有效覆盖率。

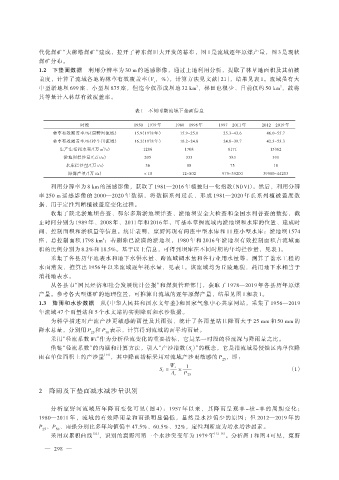

表 1 不同时期流域下垫面信息

时段 1950—1979 年 1980—1996 年 1997—2011 年 2012—2019 年

林草有效覆盖率/%(窟野河流域) 15.9(1978 年) 15.9~25.0 25.3~43.6 46.0~55.7

林草有效覆盖率/%(桲牛川流域) 16.2(1978 年) 16.2~24.8 24.8~39.7 42.3~53.3

生产生活耗水量/(万 m /a) 1286 1708 8171 15362

3

淤地坝拦沙量/(万 t/a) 205 333 583 391

水库拦沙量/(万 t/a) 36 88 75 18

原煤产量/(万 t/a) <10 12~802 975~35200 39580~44203

利用分辨率为 8 km 的遥感影像,获取了 1981—2016 年植被归一化指数(NDVI)。然后,利用分辨

率 250 m 遥感影像的 2000—2020 年数据,将数据系列延长,形成 1981—2020 年长系列植被盖度数

据,用于定性判断植被盖度变化过程。

收集了陕北淤地坝普查、鄂尔多斯淤地坝详查、淤地坝安全大检查和全国水利普查的数据,截

止时间分别为 1989 年、2008 年、2011 年和 2016 年,可基本掌握流域内淤地坝和水库的位置、建成时

间、控制面积和淤积量等信息。统计表明,窟野河现有两座中型水库和 11 座小型水库;淤地坝 1574

座,总控制面积 1798 km ;若剔除已淤满的淤地坝,1980 年和 2016 年淤地坝有效控制面积占流域面

2

积的比例分别为 8.2%和 18.5%。基于以上信息,可得到坝库在不同时期的年均拦沙量,见表 1。

采集了各县历年地表水和地下水供水量、跨流域调水量和各行业用水量等,测算了蓄水工程的

水面蒸发,推算出 1956 年以来流域逐年耗水量,见表 1。该流域均为丘陵地貌,耗用地下水相当于

消耗地表水。

从各县市“国民经济和社会发展统计公报”和煤炭管理部门,获取了 1978—2019 年各县历年原煤

产量。参考各大型煤矿的地理位置,可推算出流域的逐年原煤产量,结果见图 1 和表 1。

1.3 降雨和水沙数据 从《中华人民共和国水文年鉴》和国家气象中心共享网站,采集了 1956—2019

年流域 47 个雨量站和 5 个水文站的实测降雨和水沙数据。

为科学描述对产流产沙更敏感的雨量及其雨强,统计了各雨量站日降雨大于 25 mm 和 50 mm 的

降水总量,分别用 P 和 P 表示,计算得到流域的面平均雨量。

25 50

采用“径流系数 Wi”作为分析径流变化的重要指标,它是某一时段的径流深与降雨量之比。

借鉴“径流系数”的内涵和计算方法,引入“产沙指数(S)”的概念,它是指流域易侵蚀区内单位降

i

雨在单位面积上的产沙量 [15] ,其中降雨指标采用对流域产沙更敏感的 P ,即:

25

S i = W s × 1 (1)

A e P 25

2 降雨及下垫面减水减沙量识别

分析窟野河流域历年降雨变化可见(图 4):1957 年以来,其降雨呈现丰-枯-丰的周期变化;

1980—2011 年,流域的有效降雨量和雨强明显偏低,显然是水沙偏少的原因;但 2012—2019 年的

P 、P 、雨强分别比多年均值偏丰 47.5%、60.5%、32%,定性判断应为增水增沙因素。

25 50

采用双累积曲线 [22] ,识别的窟野河第一个水沙突变年为 1979 年 [12-18] 。分析图 1 和图 4 可见,窟野

— 298 —