Page 54 - 2022年第53卷第3期

P. 54

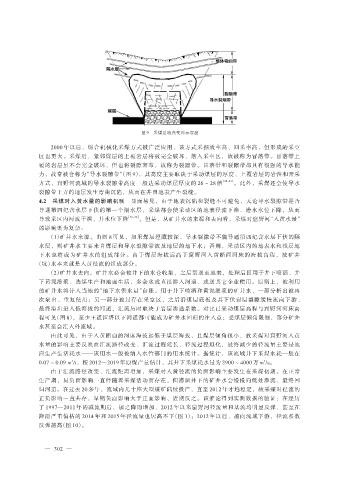

图 9 采煤后地壳变形示意图

2000 年以后,综合机械化采煤方式被广泛应用,该方式采掘效率高、回采率高,但形成的采空

区也更大。采煤后,紧邻煤层的上覆岩层将被完全破坏、落入采空区,故被称为冒落带。冒落带上

覆的岩层虽不会完全破坏,但也将裂隙密布,故称为裂隙带。冒落带和裂隙带都具有很强的导水能

力,故常被合称为“导水裂隙带”(图 9),其高度主要取决于采动煤层的厚度、上覆岩层的岩性和开采

方式,窟野河流域的导水裂隙带高度一般达采动煤层厚度的 26 ~ 28 倍 [26-27] 。此外,采煤还会使导水

裂隙带上方的地层发生弯曲沉陷,从而在井田地表产生裂缝。

4.2 采煤对入黄水量的影响机制 显而易见,由于地表沉陷和裂缝不可避免,无论导水裂隙带是否

导通第四纪含水层下伏的第一个隔水层,采煤都会使采动区的地表径流下渗、潜水水位下降,从而

导致采区内河流干涸、井水位下降 [26-28] 。但是,从矿井水的来源和去向看,采煤对窟野河“入黄水量”

的影响更为复杂:

(1)矿井水来源。由图 8 可见,如果煤层埋藏较深、导水裂隙带不能导通第四纪含水层下伏的隔

水层,则矿井水主要来自煤层和导水裂隙带波及地层的地下水;否则,采动区内的地表水和浅层地

下水也将成为矿井水的组成部分。由于煤层海拔远高于窟野河入黄断面河床的海拔高程,故矿井

(坑)水本来就是入黄径流的组成部分。

(2)矿井水去向。矿井水必会被井下的水仓收集,之后泵送至地表,处理后回用于井下喷洒、井

下黄泥灌浆、选煤生产和地面生活,多余水或直接排入河道、或送其它企业使用。原则上,被利用

的矿井水将计入当地的“地下水供水量”台账。用于井下喷洒和黄泥灌浆的矿井水,一部分析出被再

次泵出、重复使用;另一部分被封存在采空区,之后沿煤层底板及其下伏岩层裂隙缓慢流向下游、

最终溢出进入低海拔的河道,汇流历时取决于岩层渗透系数。对比已采动煤层高程与窟野河河床高

程可见(图 8),至少王道恒塔以下河道都可能成为矿井水回归的注入点;受煤层倾角限制,部分矿井

水甚至会汇入外流域。

由此可见,由于入黄断面的河床海拔远低于煤层海拔、且煤层倾角很小,故采煤对窟野河入黄

水量的影响主要反映在汇流路径改变、汇流过程延长、径流过程坦化,最终减少的径流量主要是地

面生产生活耗水——该用水一般被纳入水管部门的用水统计。据统计,该流域井下采煤水耗一般在

0.07 ~ 0.09 m /t,按 2012—2019 年原煤产量估计,其井下采煤耗水量为 2900 ~ 4000 万 m /a。

3

3

由于汇流路径改变、汇流距离增加,采煤对入黄径流的负面影响主要发生在采煤初期。在正常

生产期,虽负面影响一直伴随着采煤活动而存在,但滞留井下的矿井水会慢慢向低处渗流、最终回

归河道。在过去 20 多年,流域内几十座大型煤矿陆续投产、直至 2012 年才趋稳定,故采煤对径流的

正负影响一直共存,早期负面影响大于正面影响、近期反之。该推论得到实测数据的验证:在经历

了 1997—2011 年的减流期后,加之降雨增加,2012 年以来窟野河径流量和基流均明显反弹,甚至在

降雨严重偏枯的 2014 年和 2015 年径流量也居高不下(图 1);2012 年以后,越向流域下游,径流系数

反弹越高(图 10)。

— 302 —