Page 48 - 2022年第53卷第4期

P. 48

构的变化机理予以解释,定义了临界干湿次数和最不利干湿循环幅度;王飞等 [12] 对干湿循环过程中

压实黄土湿陷性演化规律进行了研究并从微观尺度对其进行了解释;胡长明等 [13] 通过三轴试验得到

了不同干湿循环次数下压实黄土的强度参数,利用扫描电镜图像对强度劣化机制进行了定性分析;

李丽等 [14] 从微观尺度解释了盐分迁移对黄土强度和边坡稳定性的影响机理;刘博诗等 [15] 对不同固结

度下人工湿陷性黄土的物理和力学性质进行了研究,并通过扫描电镜试验分析了微观结构参数对力

学性能的影响;王铁行等 [16] 通过动三轴试验和扫描电镜试验获得了不同干湿循环次数下压实黄土的

动强度和微观结构图像,并从微观尺度对黄土动强度劣化机制进行了解释。

可以看出,关于黄土宏观与微观尺度间的联系研究已经取得了丰厚的成果,但相关研究主要集中

在黄土微观结构的演化机理和黄土宏-微观关系的定性分析方面,黄土宏观和微观典型参数定量分析需

要作更深入地研究。同时,黄土干湿循环方面的研究多集中于地表新黄土或重塑黄土,而 Q 原状黄土

2

同样可能受到干湿循环作用影响,例如在地下水位升降和季节性降雨的影响下,黄土塬区隧道底部黄

土围岩以及低等级公路的深路堑黄土边坡均处于干湿循环环境之中,加之地下 Q 黄土的干湿赋存环

2

境,如温度、下限含水率和含水率循环幅度等,与地表黄土差异较大,不同干湿循环条件势必产生不

同的干湿劣化效应,Q 原状黄土宏-微观干湿劣化效应研究也有待开展。

2

本文以 Q 原状老黄土为研究对象,通过三轴试验和扫描电镜试验获取干湿循环过程中原状黄土

2

的宏观和微观土性参数,分析干湿循环过程中宏-微观土性参数的变化规律,明确不同干湿循环条件

对宏微观土性参数的影响差异,最后利用宏观力学参数定义了原状黄土可变性参数,同时推导了用

于描述黄土微观结构特征的孔隙特征参数,以二者作为桥梁对原状黄土宏-微观参数的函数关系进行

了研究。

2 试验研究

2.1 试验材料 试验土体为 Q 原状黄土,取自甘肃省庆阳市宁县上阁村隧道掌子面,取土点埋深约

2

68 m。该类黄土分布于黄土塬表层上更新统地层下部,呈棕黄色,土质均匀且较为致密。原状黄土

基本物理性质指标如表 1 所示。

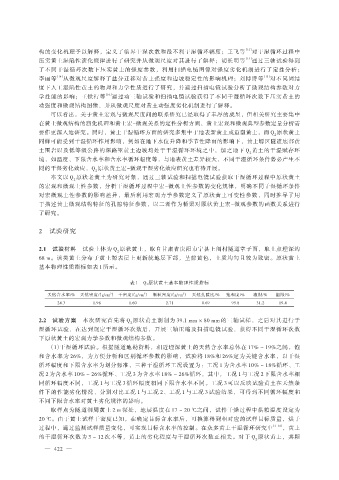

表 1 Q 2原状黄土基本物理性质指标

3

3

3

天然含水率/% 天然密度/(g/cm ) 干密度/(g/cm ) 颗粒密度/(g/cm ) 天然孔隙比/% 饱和度/% 液限/% 塑限/%

24.3 1.98 1.60 2.71 0.69 95.8 31.2 19.4

2.2 试验方案 本次研究首先将 Q 原状黄土削制为 39.1 mm × 80 mm 的三轴试样,之后对其进行干

2

湿循环试验,在达到规定干湿循环次数后,开展三轴压缩及扫描电镜试验,获得不同干湿循环次数

下原状黄土的宏观力学参数和微观结构参数。

(1)干湿循环试验。根据隧道地勘资料,相近埋深黄土的天然含水率总体在 17% ~ 19%之间,饱

和含水率为 26%,为方便分析和区别循环参数的影响,试验将 18%和 26%定为关键含水率,以干湿

循环幅度和下限含水率为划分标准,三种干湿循环工况设置为:工况 1 为含水率 10% ~ 18%循环、工

况 2 为含水率 10% ~ 26%循环、工况 3 为含水率 18% ~ 26%循环,其中,工况 1 与工况 2 下限含水率相

同循环幅度不同,工况 1 与工况 3 循环幅度相同下限含水率不同。工况 3 可以反映试验黄土在天然条

件下的性能劣化情况,分别对比工况 1 与工况 2、工况 1 与工况 3 试验结果,可得到不同循环幅度和

不同下限含水率对黄土劣化规律的影响。

取样点为隧道洞周黄土 2 m 深处,地层温度在 17 ~ 20 ℃之间,试件干燥过程中烘箱温度设定为

20 ℃。由于黄土试样干密度已知,在确定目标含水率后,可换算得到相对应的试样目标质量,烘干

过程中,通过监测试样质量变化,可实现目标含水率的控制。在众多黄土干湿循环研究中 [3-14] ,黄土

的干湿循环次数为 3 ~ 12 次不等,黄土的劣化程度与干湿循环次数正相关。对于 Q 原状黄土,其颗

2

— 422 —