Page 104 - 2023年第54卷第6期

P. 104

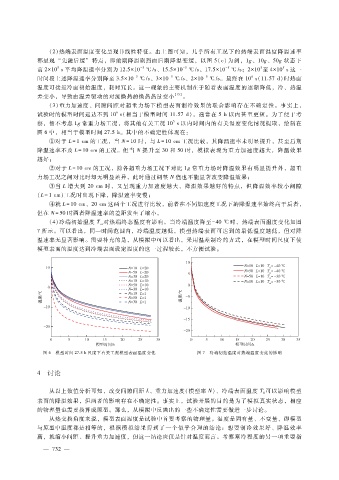

(2)热端表面温度变化呈现非线性特征。由上图可知,几乎所有工况下的热端表面温度降温速率

都呈现 “先陡后缓” 特点,即前期降温剧烈而后期降温变缓,以图 5(c)为例,1g、10g、50g状态下

- 5

- 5

5

- 5

5

5

前 2 × 10 s平均降温速率分别为 12.5 × 10 ℃?s、15.5 × 10 ℃?s、17.5 × 10 ℃?s;2 × 10至 4 × 10 s这一

- 5 - 5 - 5 6

时间段上述降温速率分别降至 3.5 × 10 ℃?s、3 × 10 ℃?s、2 × 10 ℃?s。最终在 10 s(11.57d)时热面

温度可接近冷面初始温度,耗时冗长。这一现象的主要机制在于随着表面温度的逐渐降低,冷、热温

差变小,导致由温差驱动的对流换热的换热热量变小 [15] 。

( 3)重力加速度、间隙间距对超重力场下模型表面制冷效果的联合影响存在不确定性。事实上,

6

试验时的模型时间远达不到 10 s(相当于模型时间 11.57d),通常在 5h以内甚至更短。为了便于考

5

察,暂不考虑 1g常重力场工况,将其他有关工况 10 s以内时间内的有关温度变化情况提取,绘制在

图 6中,相当于模型时间 27.5h。其中的不确定性体现在:

①对于 L = 1cm的工况,当 N = 10 时,与 L = 10cm工况比较,其降温速率未明显提升,甚至后期

降温速率不及 L = 10cm的工况。但当 N提升至 30和 50时,模拟表现为重力加速度越大,降温效果

越好;

②对于 L = 10cm的工况,除各超重力场工况下对比 1g常重力场时降温效果有明显提升外,超重

力场工况之间对比时却无明显差异,此时通过调整 N值也不能显著改变降温效果;

③当 L增大到 20cm时,又呈现重力加速度越大、降温效果越好的特点,但降温效率较小间隙

(L = 1cm )工况时出现下降,降温速率变慢;

④就 L = 10cm、20cm这两个工况进行比较,前者在不同加速度工况下的降温速率始终高于后者,

但在 N = 50时两者降温速率的差距发生了缩小。

( 4)冷端初始温度 T 对热端终态温度有影响。当冷端温度降至- 40℃时,热端表面温度变化如图

ci

7所示。可以看出,同一时间范围内,冷端温度越低,模型热端表面可达到的最低温度越低,但对降

温速率无显著影响。需要补充的是,从模拟中可以看出,采用温差制冷的方式,在模型时间尺度下使

模型表面的温度达到冷端表面设定温度的这一过程较长,不方便试验。

图 6 模型时间 27.5h尺度下有关工况模型表面温度变化 图 7 冷端初始温度对热端温度变化的影响

4 讨论

从以上数值分析可知,改变间隙间距 L、重力加速度(模型率 N)、冷端表面温度 T可以影响模型

0

表面的降温效果,但两者的影响存在不确定性。事实上,试验开展的目的是为了模拟真实状态,相应

的物理量也需要换算成原型。那么,从模拟中反映出的一些不确定性需要做进一步讨论。

从热交换角度来说,模型表面温度是试验中首要考察的物理量。温度是固有量、不变量,即模型

与原型中温度都是相等的,根据模拟结果得到了一个似乎合理的结论:想要制冷效果好、降温效率

高,就缩小间距、提升重力加速度,但这一结论应仅是针对温度而言。考察寒冷程度的另一项重要指

— 7 3 —

2