Page 13 - 2024年第55卷第7期

P. 13

这也与工程经验相一致。而掌子面反映了施工的过程,在模型的实际应用中,可以通过控制掌子面和

可能岩爆部位的相对距离来降低岩爆风险。

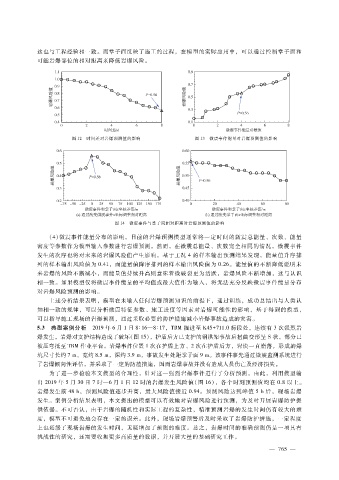

图 12 时间差对岩爆预测值的影响 图 13 微震事件能量对岩爆预测值的影响

图 14 微震事件与掌子面相对距离对岩爆预测值的影响

(4)微震事件能量分布的影响。目前的岩爆预测模型通常将一定时间的微震总能量、次数、能量

密度等参数作为模型输入参数进行岩爆预测。然而,在微震总能量、次数完全相同的情况,微震事件

发生的次序也将对未来的岩爆风险值产生影响。基于工况 4的样本输出预测结果发现,能量值升序排

列的样本输出风险值为 0.41,而能量值降序排列的样本输出风险值为 0.26。能量值的不断降低说明未

来岩爆的风险不断减小,而能量值持续升高则意味着微破裂更为活跃,岩爆风险不断增加,这与认识

相一致。如果模型仅将微震事件能量的平均值或最大值作为输入,将无法充分反映微震事件能量分布

对岩爆风险预测的影响。

上述分析结果表明,模型在未输入任何岩爆预测知识的前提下,通过训练,成功总结出与人类认

知相一致的规律,可以分析微震特征参数、施工进度等因素对岩爆可能性的影响,基于得到的模型,

可以指导施工现场的岩爆预测,通过采取必要的防护措施减小岩爆事故造成的灾害。

5.3 典型案例分析 2019年 6月 1日 8∶16—8∶17,TBM掘进至 K45 + 711.0标段处,连续有 3次强烈岩

爆发生,岩爆对支护结构造成了破坏(图 15),护盾后方已支护的钢拱架事故后扭曲变形呈 S状,部分已

被压弯抵至 TBM作业平台。岩爆事件位置 1次在护盾上方、2次在护盾后方,岩块一直崩落,形成的爆

坑尺寸长约 7m,宽约 8.5m,深约 3.9m,事故发生处距掌子面 9m。该事件事先通过微震监测系统进行

了岩爆倾向性评估,并采取了一定的防范措施,因而岩爆事故并没有造成人员伤亡及经济损失。

为了进一步检验本文模型的合理性,针对这一强烈岩爆事件进行了分析预测。由此,利用模型输

出 2019年 5月 30日 7时—6月 1日 12时的岩爆发生风险值(图 16),各个时刻预测值均在 0.8以上。

岩爆发生前 48h,预测风险值逐步升高,最大风险值接近 0.94。预测风险达到峰值 5h后,现场岩爆

发生。案例分析结果表明,本文提出的模型可以有效地对岩爆风险进行预测,为及时开展岩爆防护提

供依据。不可否认,由于岩爆的随机性和实际工程的复杂性,精准预测岩爆的发生时间仍有较大的难

度,模型不可避免地会存在一定的误差。此外,现场岩爆预警后及时采取了岩爆防护措施,一定程度

上也延缓了现场岩爆的发生时间,无疑增加了预测的难度。总之,岩爆时间的准确预测仍是一项具有

挑战性的研究,还需要收集更多高质量的数据,并开展大量的基础研究工作。

— 7 6 5 —