Page 121 - 水利学报2021年第52卷第1期

P. 121

远大于枯水期库区全江段的平均流速(~0.17 m/s)。而且由于库区上游水深较浅,重力波传播速度会

变小,因此滞后时间曲线在约 320 km 后斜率(即传播速度)有明显降低的趋势。

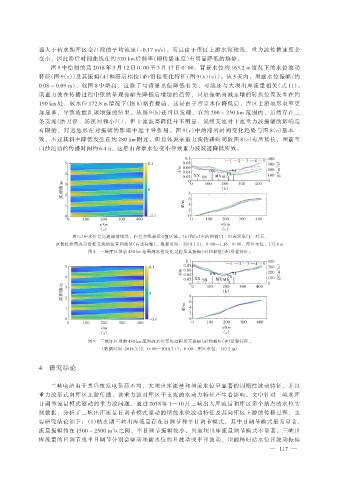

图 9 中绘制的是 2018 年 3 月 12 日 0∶00 至 3 月 17 日 0∶00,背景水位约 163.2 m 情况下的水位波动

特征(图 9(a))及其振幅(A)和滞后相位(Φ)沿程变化特征(图 9(b)(c))。该 5 天内,坝前水位振幅(约

0.08 ~ 0.09 m),较图 8 中略高,这除了与背景水位降低有关,可能还与大坝出库流量相关(式 11)。

该重力波在传播过程中依然呈现振幅先降低后增加的趋势,只是振幅由减至增的转换位置发生在约

190 km 处,较水位 172.8 m 情况下(图 8)略有提前,这是由于背景水位降低后,库区上游地形束窄更

加显著,导致波能汇聚增强的结果。从图 9(b)还可以发现,在约 200 ~ 250 km 范围内,虽然存在三

条支流(磨刀溪、汤溪河和小江),但干流波高降低并不明显,说明支流对干流重力波振幅的影响是

有限的,河道地形在对振幅的影响中起主导作用。图 9(c)中的滞后时间变化趋势与图 8(c)基本一

致,不过其斜率降低发生在约 280 km 附近,但总体说来重力波传播时间较图 8(c)有所延长,坝前至

白沙沱站的传播时间约 6.4 h,这是由背景水位变小导致重力波波速降低所致。

0.1 400

1 2 3 4 5

5 0.1 0.08 300

A/m 0.06 DN XJ 200 (m 3 /s)

4 0.04 TX 100

0.02 XX SN MX MD 0 Q/

0

实测值/m 3 2 0 8 0 100 (b) 300 400

200

Φ/m 6 4

1

2

0 -0.1 0

0 100 200 300 400 0 100 200 300 400

x/km x/km

(a) (c)

图(a)中水位是高通滤波结果,白色实线表示 0 值区域;(b)和(c)中的图例(1—5)表示第(1—5)天,

灰色柱状图表示沿程支流的位置和流量(右坐标轴)。数据时间:2018.1.11,0∶00—1.16,0∶00,库区水位:172.8 m

图 8 三峡库区坝前 430 km 范围内水位变化过程及其振幅(A)和相位(Φ)沿程特征。

0.1 400

1 2 3 4 5

5 0.1 0.08 300

A/m 0.06 DN XJ 200 (m 3 /s)

4 0.04 TX 100

0.02 XX SN MX MD 0 Q/

0

实测值/m 3 2 0 8 0 100 (b) 300 400

200

Φ/m 6 4

1

2

0 -0.1 0

0 100 200 300 400 0 100 200 300 400

x/m x/km

(a) (c)

图 9 三峡库区坝前 430 km 范围内水位变化过程及其振幅(A)和相位(Φ)沿程特征。

(数据时间∶2018.3.12,0∶00—2018.3.17,0∶00,库区水位:163.2 m)

4 研究结论

三峡电站由于其昼夜发电负荷不均,大坝出库流量和坝前水位呈显著的周期性波动特征,并以

重力波形式向库区上游传播,该重力波对库区干支流的水动力特征产生着影响。文中针对三峡水库

日调节流量模式驱动的重力波问题,通过 2018 年 1—10 月三峡出入库流量和库区多个站点的水位实

测数据,分析了三峡出库流量日调节模式驱动的坝前水位波动特征及其向库区上游的传播过程,主

要研究结论如下:(1)枯水期三峡出库流量存在日调节和半日调节模式,其中日调节模式最为显著,

3

流量振幅约在 1500 ~ 2500 m /s 之间,半日调节振幅较小。向家坝出库流量调节模式不显著。三峡出

库流量的日调节或半日调节分别会驱动坝前水位的日波动或半日波动,坝前秭归站水位日波动振幅

— 117 —