Page 42 - 水利学报2021年第52卷第2期

P. 42

下降将不再对上游水位产生影响。

较假定情形,实际河道中因下游水位下降引起的坡陡流急段的变化要更为复杂。(1)上述分析已

经指出坡陡流急段有冲刷下切的情形发生,这显然会加大过流面积,影响流速增幅,进而减小能量

损失比降;(2)若河床冲刷过程中,床面随之粗化,则又会产生增加能量损失比降的效果;(3)芦家

河水道是枯水分汊型河道,若沙泓在冲刷过程中综合糙率发生调整,其分流比会发生反向调整,沙

泓内的能量损失比降则将与分流比同向调整。

因沙泓枯水期河床组成资料的缺失,以及碛坝、石泓卵石堆林立,分流比精准测量难度极大等

实际困难,上述三方面调整机制之间难以定量区分,但可以通过对坡陡流急水流条件与冲淤之间的

关系,从定性层面探讨其中的主次。三峡水库蓄水以来,坡陡流急中下段平均冲深 1~2 m,同流量

下水位降幅在 1 m 以内,但水流流速反而有所增加,这说明沙泓分流比是有所增加的,且其加大流速

的效应要大于过流断面增加所产生的减速效应。比较难于确定的问题在于,河床冲刷过程中河床组

成发生了何种调整。

宽级配卵石的冲刷机制十分复杂,主要取决于流速、级配和水深 3 个指标。从近年来对卵石落淤

区的疏浚维护情况来看,卵石落淤主要发生在枯水中前期,且根据近期疏浚量推算,每年枯水期落

淤的总量在 2 万 m 左右,可见毛家花屋窄槽段每年的冲刷下切幅度以及总的冲刷量均较为有限。这

3

存在两种可能,其一是冲刷主要发生在流急特别严重的部分小流量级,因而冲刷历时较为有限;其

二是每年枯水期床面能够达到当年的基本稳定状态。目前的实测资料难以明确排除其中任意一种可

能性,但这两种可能性存在一定的共通之处,前一种可能性下,枯水期一般状态下可以视为基本稳

定状态;而对于后一种可能性,枯水期中后期可以视为基本稳定状态。因此,每年枯水期中后期的

水深与流速组合能够在一定程度上反映坡陡流急段的抗冲能力,而抗冲能力与级配特征密切相关。

基于坡陡流急段的冲刷特征,参考沙莫夫公式(式(5)),构建通过基本稳定状态下水深流速关系

反映抗冲能力的式(6),床面级配的变化会使得这种相关关系发生移动。

γ - γ m

U = C∙ s γ gD ∙ æ h ö ø (5)

c

è D

logU = k ∙logh + k 0 (6)

h

1

式中:U 为起动流速;U 为基本稳定状态下水深 h 区域的垂线平均流速;C、k 、k 为系数;γ 为卵

s

h

c

0

1

石比重;γ 为水比重;D 为卵石粒径;h 为水深。需要特别说明的是,根据实测资料与水槽试验成

果,m 一般取 1/6,但式(6)与式(5)在物理含义上有一定区别,k 应大于 m。

1

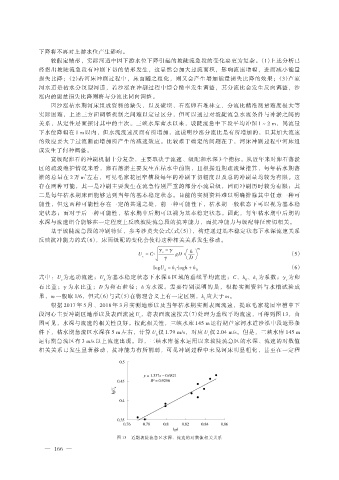

根据 2017 年 5 月、2018 年 3 月实测地形以及当年枯水期实测表面流速,提取毛家花屋窄槽中下

段河心主要冲刷区地形以及表面流速 U ,将表面流速按式(7)处理为垂线平均流速,可得到图 13,由

s

图可见,水深与流速的相关性良好。按此相关性,三峡水库 145 m 运行期芦家河水道沙泓中段地形条

件下,枯水期急流区水深在 5 m 左右,计算 U 仅 1.79 m/s,对应 U 仅 2.04 m/s。但是,三峡水库 145 m

h

s

运行期急流区有 3 m/s 以上流速出现。即,三峡水库蓄水运用以来坡陡流急区的水深、流速的对数值

相关关系已发生显著移动,抗冲能力有所削弱,可见冲刷过程中未见河床明显粗化,甚至在一定程

图 13 近期坡陡流急区水深、流速的对数值相关关系

— 166 —