Page 38 - 水利学报2021年第52卷第2期

P. 38

比降在 8‱~9‱左右,各流量级均有测得;二是近期最陡局部比降的小值增加,整个数据点分布的

重心上提。

文献[2]中通过数学模型的数值计算分析曾指出,随着出口水位的下降,芦家河水道沙泓中段的

最陡局部比降增幅趋于缩窄,主要表现为陡比降范围的扩展。这一认识有助于理解比降的实际变化

特点,即最陡局部比降变化幅度要明显小于较长范围的比降变化。实际上,短距离的比降变化对水

位变化的响应可以通过差分一维恒定流运动方程(式(1))并简化后进行识别。

æ Q 2 ö Q n 2

2

∂ ç ç ÷ ÷ + gA ∂z + g = 0 (1)

∂x è A ø ∂x AR 4/3

æ Q 2 Q 2 ö n 2 Q 2 n Q 2

2

J = 1 ç j + 1 - j ÷ + j + 1 j + 1 ϕ + j j (1 - ϕ ) (2)

2g∆x ç A 2 A 2 ÷ A 2 R 4/3 A R 4/3

2

è j + 1 j ø j + 1 j + 1 j j

式中:Q 为流量;A 为过水断面面积;z 为水位;n 为糙率;R 为水力半径;J 为离散断面之间比降;j

为离散断面标号; ∆x 为断面间距; ϕ 为权重因子。

令式(2)中右侧第一项为 J ,为速度水头比降;第 2、3 项合计为 J ,为能量损失比降。根据长江

f

v

中下游河道特性,短距离范围内流量一致,过水断面面积变化不大,J 可适当简化:

f

- 2 2

n Q

J = (3)

f

- 2-10/3

B H

以 200 m 范围内最陡局部比降作为分析对象,目前实测最大比降约 8‱~9‱,按 9‱计,则落差

约为 18 cm。为便于分析最陡局部比降区域末端水位下降对 J 的影响,需根据沙泓中段的实际情况进

行一系列合理概化:分析范围概化为矩形河槽,河宽统一按 500 m 计,平均水深按 3 m 计;流量按大

江流量 6000 m /s 时,沙泓分流比约 50%,取为 3000 m /s;参考下文中的图 6,流速沿程增加梯度取为

3

3

每百米增加 0.1 m/s。基于上述概化,9‱的水面比降中,速度水头比降、能量损失比降分别约为 2‱和 7‱。

假设下游水位下降引起最陡局部比降末端水位下降 10 cm,忽略式(3)左侧糙率与河宽变化,则 J f

增大约 0.8‱,在此基础上,引入一维连续性方程(式(4)),可试算进口水位,得 J 增大约 1.1‱,落

差仅增加约 2.2 cm。

V A = V j + 1 A j + 1 (4)

j

j

上述数值计算分析表明,当水位变幅与平均水深不在一个数量级时,即使是坡陡流急区,因流

速水头以及局部能量损失的变化幅度有限,距离较短,消纳下游水位降幅的能力也较为有限。具体

到芦家河水道沙泓中段而言,虽然近年来一直将 200 m 范围内的最陡局部比降作为衡量坡陡流急的重

要指标,但实际上并不能完全反映下游水位下降对坡陡流急现象的影响,其变化方向确实与整体比

降变化一致,可是幅度必然较弱。即最陡局部比降自三峡水库蓄水运用以来总体应是略有增加的,

但增幅有限,这与图 5 中近年来实测最陡局部比降最大值基本稳定于 8‱~9‱左右较为吻合。至于

图 5 中最陡局部比降的反复变化可能并非实际情况,而是与局部水尺的设置无法准确捕捉最陡区段,

以及江心定位、浪涌等因素造成的干扰有关,导致实测数据未能如实反映真实最陡比降。

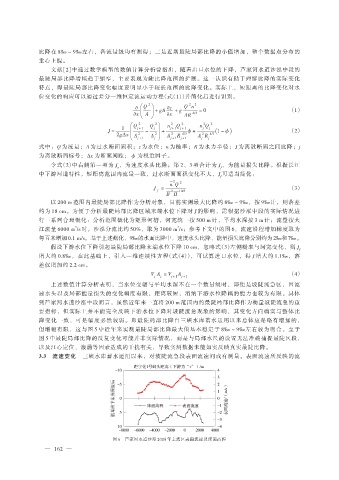

3.3 流速变化 三峡水库蓄水运用以来,对坡陡流急段表面流速间或有测量。表面流速所反映的流

图 6 芦家河水道沙泓 2018 年主流区表面流速及床面高程

— 162 —