Page 35 - 水利学报2021年第52卷第2期

P. 35

三峡水库蓄水运用以来,进入坝下游河道的泥沙大幅减少,“青黄不接”现象不复出现,目前芦

家河水道碍航特性主要表现为沙泓中段“坡陡流急”。该问题由来已久,自上个世纪中叶以来,受荆

江中段枯水同流量下水位持续下降并溯源传递的影响,沙泓中段因河床高凸难冲,枯水比降逐渐局

[2-3]

部集中,从而形成“坡陡流急” 。“坡陡流急”现象主要与流量、河床边界、出口水位等因素有关,

[4]

一般认为,芦家河水道沙泓中段河床高凸处可能为胶结卵石,抗冲层将保持稳定 ;对于“坡陡流急”

[5]

发展趋势问题,早期的研究就存在一定的分歧 ,三峡水库蓄水运用初期仍未统一认识,有研究指出

随着坝下游水位下降持续溯源传递,“坡陡流急”将愈演愈烈 [2-3] ,也有研究认为“坡陡流急”变化不

明显 [6-7] 。

对此,本文基于实测资料,系统分析了芦家河水道沙泓近年来的水流条件变化及局部冲淤变

化,提出了对沙泓中段河床组成情况的基本判断,形成了对坡陡流急段演变机理的认识,并对演变

趋势进行了预判,试图为坝下游砂卵石河段的航道治理与维护提供科技支撑。

2 芦家河水道水沙条件及冲淤变化

2.1 水沙边界条件变化 芦家河水道沙泓中段在中洪水期为缓流区,枯水期为急流滩险,与水道内

悬沙输移特征关系不大,因此,三峡水库清水下泄难以对沙泓中段造成直接影响。但因整个坝下游

[8]

河道剧烈冲刷 ,引起沿程枯水位不均匀下降,却是影响芦家河水道沙泓中段演变的最主要因素。

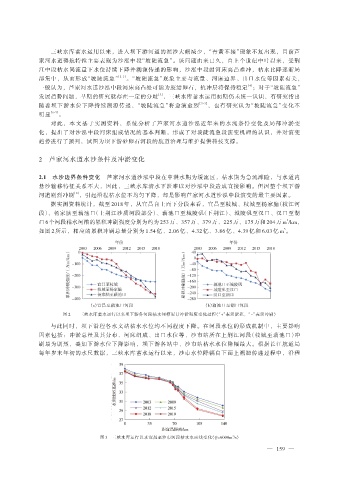

据实测资料统计,截至 2018 年,从宜昌自上而下分段来看,宜昌至枝城、枝城至杨家脑(枝江河

段)、杨家脑至藕池口(上荆江沙质河段部分)、藕池口至城陵矶(下荆江)、城陵矶至汉口、汉口至湖

口 6个河段枯水河槽的累积冲刷强度分别为约为 253万、357万、379万、225万、175万和 204万 m /km,

3

如图 2 所示,相应的累积冲刷总量分别为 1.54 亿、2.06 亿、4.32 亿、3.86 亿、4.39 亿和 6.03 亿 m 。

3

(a)宜昌至藕池口河段 (b)藕池口至湖口河段

图 2 三峡水库蓄水运行以来坝下游各河段枯水河槽累计冲淤强度变化过程(“+”表示淤积,“-”表示冲刷)

与此同时,坝下沿程各水文站枯水水位均不同程度下降。在河段水位的形成机制中,主要影响

因素包括:冲淤总量及其分布、河床组成、出口水位等,沙市站所在上荆江河段(枝城至藕池口)冲

刷最为剧烈,叠加下游水位下降影响,坝下游各站中,沙市站枯水水位降幅最大。根据长江航道局

每年岁末年初的水尺数据,三峡水库蓄水运行以来,沙市水位降幅自下而上溯源传递过程中,沿程

3

图 3 三峡水库运行以来宜昌至沙市河段枯水水面线变化(Q=6000m /s)

— 159 —