Page 37 - 水利学报2021年第52卷第2期

P. 37

沙河床,断面上各取样点极不连续,难以计算平均中值粒径,进口、中部、出口三个部位断面各取

样点的汛后中值粒径大致粗化为 20 ~ 50、40 ~ 80、30 ~ 50 mm,河床整体粗化较为明显。(2)河道形

态。虽然河道总体冲刷,但石泓仍无顺畅的枯水过流通道,沙泓也仍然弯窄;同时碛坝以及石泓因

采砂活动形成的大量乱石堆,均有助于维持甚至增加综合糙率。

坡陡流急所在的沙泓中段,其演变与整个水道的总体特征有本质不同。该区域中洪水期是缓流

甚至回流区,对应淤积时段;而在枯水期则出现强水流条件,对应冲刷时段。因此,来沙减少会减

小悬沙汛期淤积幅度,但沙泓中段的河床形态乃至河床组成主要取决于枯水水流条件,是枯水过程

造床的结果。即使是汛后中值粒径粗化的现象,在很大程度上也只能反映其与年内汛期淤积大幅减

弱而导致床面卵石部分在汛末即已出露有关。

3 沙泓中段“坡陡流急”现象演变分析

沙泓中段“坡陡流急”现象在三峡水库蓄水以前就已显现,但实测资料较少,已难以掌握其具体

[2]

形成过程。长程比降分析表明 ,1960 年代在天然情况的 5300 m /s 流量级下,枝城-沙市河段沿程比

3

降相对均匀,随后芦家河水道所在的枝城-马家店(枝江)段比降持续增大,1980 年代开始,就已成为

比降最大的区段。从宏观的角度来看,是河床组成的差异性造成了上下游冲刷厚度、水位降幅的区

别,这在山区河流至平原河流之间的过渡性河段具有一定的普遍性。从微观层面来看 [11] ,芦家河水

道较高的深泓高程、宽窄相间的平面形态所具备的卡口效应是导致比降集中,进而形成坡陡流急的

主要原因。

三峡水库蓄水以后,随着芦家河水道进出口水位落差加大,水道内水流条件必然出现新的变

化。根据三峡水库蓄水以来沙泓中段枯水期临时比降的监测资料,本文统计分析了沙泓中段整体比

降(毛家厂至姚港航道站 4 km 范围比降)和最陡局部比降(本文中特指宁化 1#码头上游附近比降最陡

区域,200 m 范围)两个比降指标的变化情况。

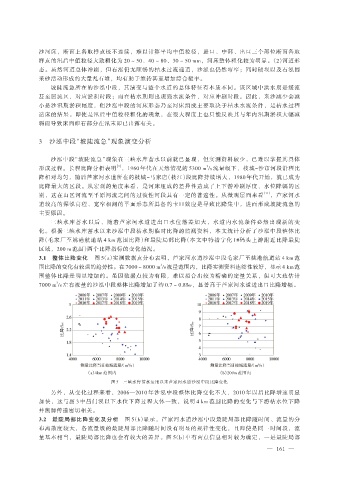

3.1 整体比降变化 图 5(a)实测数据点分布表明,芦家河水道沙泓中段毛家厂至姚港航道站 4 km 范

3

围比降的变化有较强的趋势性。在 7000~8000 m /s流量范围内,比降实测资料连续性较好,显示 4 km 范

围整体比降是明显增加的。虽因数据点较为有限,难以拟合出较为精确的定量关系,但可大致估计

7000 m /s 左右流量的沙泓中段整体比降增加了约 0.7~0.8‱,显著高于芦家河水道进出口比降增幅。

3

比降/‱ 比降/‱

(a)4km 范围内 (b)200m 范围内

图 5 三峡水库蓄水运用以来芦家河水道沙泓中段比降变化

另外,从变化过程来看,2006—2010 年沙泓中段整体比降变化不大,2010 年以后比降增速明显

加快,这与图 3 中昌门溪以下水位下降过程大体一致,说明 4 km 范围比降的变化与下游枯水位下降

并溯源传递密切相关。

3.2 最陡局部比降变化及分析 图 5(b)显示,芦家河水道沙泓中段最陡局部比降随时间、流量的分

布离散度较大,各流量级的最陡局部比降随时间没有明显的规律性变化,且即使是同一时间段,流

量基本相当,最陡局部比降也会有较大的差异。图 5(b)中有两点信息相对较为确定,一是最陡局部

— 161 —