Page 48 - 水利学报2021年第52卷第4期

P. 48

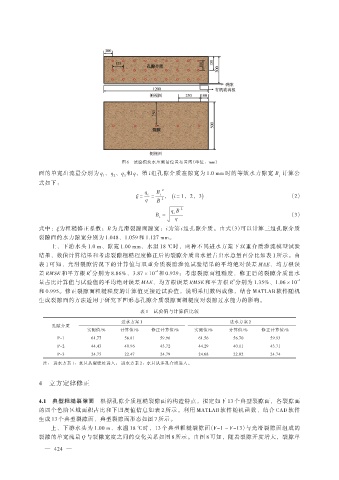

图 6 试验模块水压测量位置布置图(单位:mm)

面的单宽出流量分别为 q 、q 、q 和 q,第 i 组孔隙介质在隙宽为 1.0 mm 时的等效水力隙宽 B 计算公

1 2 3 i

式如下:

q B 2

ξ = i = i , (i = 1,2,3 ) (2)

q B 2

q B 2

B = i q (3)

i

式中:ξ为粗糙修正系数;B 为光滑裂隙面隙宽;i 为第 i 组孔隙介质。由式(3)可以计算三组孔隙介质

裂隙面的水力隙宽分别为 1.048、1.059 和 1.127 mm。

上、下游水头 1.0 m、隙宽 1.00 mm、水温 18 ℃时,两种不同进水方案下双重介质渗流模型试验

结果、数值计算结果和考虑裂隙粗糙程度修正后的裂隙介质出水量占出水总量百分比如表 1 所示。由

表 1 可知,光滑裂隙情况下的计算值与双重介质裂隙渗流试验结果的平均绝对误差 MAE、均方根误

-4

差 RMSE 和平方根 R 分别为 8.86%、3.87 ´ 10 和 0.929;考虑裂隙面粗糙度,修正后的裂隙介质出水

2

2 -4

量占比计算值与试验值的平均绝对误差 MAE、均方根误差 RMSE 和平方根 R 分别为 1.35%、1.06 ´ 10

和 0.995。修正裂隙面粗糙程度的计算值更接近试验值,说明采用数码成像,结合 MATLAB 软件随机

生成裂隙面的方法适用于研究下凹形态孔隙介质裂隙面粗糙度对裂隙过水能力的影响。

表 1 试验值与计算值比较

进水方案 1 进水方案 2

孔隙介质

实测值/% 计算值/% 修正计算值/% 实测值/% 计算值/% 修正计算值/%

P-1 61.77 56.81 59.96 61.56 56.70 59.93

P-2 44.43 40.96 43.72 44.29 40.11 43.71

P-3 24.75 22.47 24.79 24.68 22.02 24.74

注: 进水方案 1:水只从裂缝处进入; 进水方案 2:水只从多孔介质进入。

4 立方定律修正

4.1 典型粗糙裂隙面 根据孔隙介质粗糙裂隙面的构造特点,拟定如下 13 个典型裂隙面,各裂隙面

的四个色阶区域面积占比和下凹度值信息如表 2 所示。利用 MATLAB 软件随机函数,结合 CAD 软件

生成 13 个典型裂隙面,典型裂隙面形态如图 7 所示。

上、下游水头为 1.00 m、水温 18 ℃时,13 个典型粗糙裂隙面(F-1 ~ F-13)与光滑裂隙面组成的

裂隙的单宽流量 Q 与裂隙宽度之间的变化关系如图 8 所示。由图 8 可知,随着裂隙开度增大,裂隙单

— 424 —