Page 43 - 2021年第52卷第8期

P. 43

结合黄河流域发生的重大历史事件 [37] 进一步分析黄河流域 BDI 指数变化。1982 年和 1984 年,黄

河水量丰沛,尤其是 1984 年 8 月,黄河汛期出现水丰沙少的现象,水沙关系协调度相对较好,致使

河流健康指数较优,BDI 受其影响较大,也相对较优。1992 年 8 月,渭河支流发生洪水灾害,花园口

出现高水位、高含沙洪水。这一年黄河断流现象加剧,其中利津断面断流 82 d。1995 年,黄河全年

断流更长达 122 d。1996 年 8 月,黄河发生 96·8 特大洪水。这一系列重大事件都导致了 BDI 的连续下

降,直到 1996 年达到最低值。1997 年之后,随着黄河万家寨和小浪底水利枢纽相继下闸蓄水,黄河

水量统一科学调度初见成效,加之黄土高原水土流失治理、北方防沙带治理及自然保护区建设等生

态工程逐渐发挥作用,黄河流域 BDI 逐渐向好发展,至 2000 年左右达到了一个阶段发展的高峰。

2000 年开始,黄河实现全线不断流,并得到了较好的维持。2005 年国家设立了三江源自然保护区,

对黄河源头区域的生态保护起到了关键作用,一定程度上维持了黄河总水量的稳定。2010 年开始的

黄土高原综合治理工程,配合下游小浪底等水利枢纽的调水调沙,持续控制着中下游河段的来沙

量,使得下游水沙关系相对和谐。这些措施都为流域内经济社会的可持续发展创造了较好条件,BDI

指数持续上升。可以看到,黄河流域 BDI 指数的变化规律与流域内发生的若干重大事件有很强的关

联性,存在数值和时间上的响应关系。

需要特别指出的是,在近 20 年时间内,虽然黄河流域经过了持续不断的治理,水沙关系和生态

环境得到了一定程度的改善,但黄河复杂的自然条件、特殊的河情,决定了黄河保护治理的长期

性、艰巨性和复杂性,尤其是在消除洪水风险、保护生态环境、保障水资源等方面需要外界采取措

施,持续进行治理和维护。

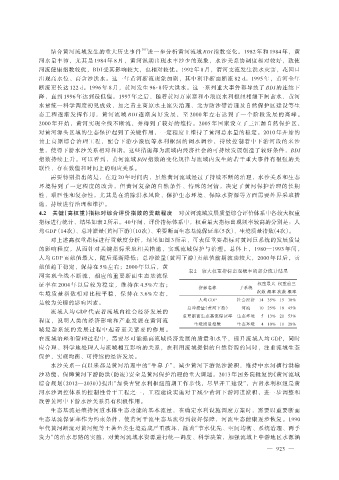

4.2 关键(高权重)指标对综合评价指数的贡献程度 对黄河流域发展质量综合评价体系中各较大权重

指标进行统计,结果如表 2所示。40年间,评价指标体系中,权重最大指标出现频率较高的分别是:人

均 GDP(14次)、总冲淤量(黄河下游)(10次)、重要断面生态基流保证率(5次)、生境质量指数(4次)。

对上述高权重指标进行贡献度分析,结果如图 3 所示,可表征重要指标对黄河巨系统的发展质量

的影响程度,从而针对关键指标采取相关措施,实现流域保护与治理。总体上,1980—1993 年间,

人均 GDP 贡献值最大,随后逐渐降低;总冲淤量(黄河下游)贡献值前期波动较大,2000 年以后,贡

献值趋于稳定,保持在 5%左右;2000 年以后,黄

表 2 较大权重指标出现概率的部分统计结果

河实现全线不断流,相应的重要断面生态基流保

证率在 2004 年以后较为稳定,维持在 4.5%左右; 权重最大 权重前三

指标名称 子系统

生境质量指数相对比较平稳,保持在 3.6%左右, 次数 概率 次数 概率

是较为关键的影响因素。 人均 GDP 社会经济 14 35% 15 38%

总冲淤量(黄河下游) 河流 10 25% 18 45%

流域人均 GDP 代表着流域内社会经济发展的

重要断面生态基流保证率 生态环境 5 13% 21 53%

程度,说明人类的经济影响和产业发展在黄河流

生境质量指数 生态环境 4 10% 11 28%

域复杂系统的发展过程中起着至关紧要的作用。

在流域治理和管理过程中,需要尽可能提高流域经济发展的质量和水平,提升流域人均 GDP,同时

应合理、科学地处理人与流域相互影响的关系,在利用流域提供的自然资源的同时,注重流域生态

保护,实现均衡、可持续的经济发展。

水沙关系一直以来都是黄河治理中的“牛鼻子”,减少黄河下游泥沙淤积,维持中水河槽行洪输

沙功能,保障黄河下游防洪(防凌)安全是黄河保护治理的重大课题。2013 年国务院批复的《黄河流域

综合规划(2012—2030)》提出“加快古贤水利枢纽前期工作步伐,尽早开工建设”,古贤水利枢纽是黄

河水沙调控体系的控制性骨干工程之一,工程建设实施对于减少黄河下游河道淤积,进一步调整和

改善黄河中下游水沙关系具有积极作用。

生态基流是维持河道水体生态功能的基本流量,在确定水利设施调度方案时,需要以重要断面

生态基流保证率作为约束条件,使黄河干流生态基流得到较好保障,河流生态健康逐步恢复。1990

年代黄河断流对黄河鲤等土著鱼类生境造成严重破坏,随着“节水优先、空间均衡、系统治理、两手

发力”的治水思路的实施,对黄河流域水资源进行统一调度、科学决策,加强流域上中游地区水源涵

— 923 —