Page 20 - 2022年第53卷第8期

P. 20

为了将冰样的结果应用到黄河不同冰类型,按粒状冰和柱状冰进一步归一化。按照雷达波穿过冰

样各层的时间之和计算粒状冰或柱状冰的平均介电系数和平均雷达波速。计算得到平均介电常数:粒

状冰为 3.1605;含泥沙粒状冰为 3.1607;柱状冰为 3.1586。因为黄河冰含有气泡,这些介电常数比纯

冰的 3.17稍小 [8] 。对应的平均雷达波速按式(1)计算。

3.2.2 天然冰层 黄河天然冰在质量守恒前提下,未冻水和冰晶体积随着冰温互换。但未冻水占比的

微小变化却能引起介电系数大幅变化。冻土中多应用实测介电常数判定土内未冻水含量 [29 - 31] ,并发展

成雷达测试土内含水量的专用技术 [32] ,而少见利用未冻水含量评估介电常数 [33] 。尽管冰内未冻水含

量的变化范围小,它同介电常数的关系相对简单,但冰内未冻水含量却与冰温呈非线性关系,冰温同

外界水文气象环境要素呈非线性关系。即使缺少文献支持用气温或者气温 + 冰厚直接确定天然冰介电

常数或者雷达波速,但本文收集的大量实测数据,可得到参数统计表达式。

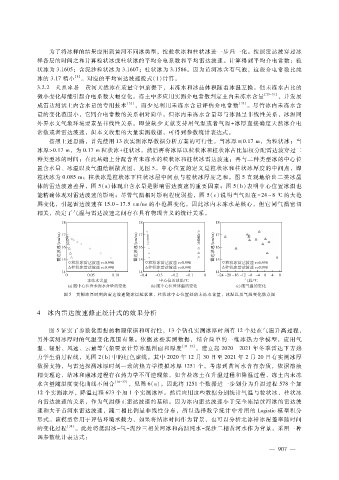

按照上述思路,首先使用 13次实测冰厚数据分析方案的可行性。当冰厚≤0.17m,为粒状冰;当

冰厚>0.17m,为 0.17m粒状冰+ 柱状冰。然后再将冰厚以粒状冰和柱状冰占比加权分配雷达波穿过二

种类型冰的时间;在此基础上分配含有未冻水的粒状冰和柱状冰雷达波速;再与二种类型冰的中心位

置含水量、冰温以及气温绘制散点图,见图 5。中心位置的定义是粒状冰和柱状冰厚度的中间点,即

粒状冰为 0.085m;柱状冰是粒状冰下柱状冰层中间点与粒状冰厚度之和。图 5直观地给出二类冰晶

体的雷达波速差异,图 5(a)体现出含水量是影响雷达波速的重要因素;图 5(b)表明中心位置冰温也

能精确体现对雷达波速的影响;尽管气温相对影响程度弱些,图 5(c)说明当气温在 - 24~8℃的大范

围变化,引起雷达波速在 15.0~17.5cm?ns的小范围变化。因此冰内未冻水是核心,但它同气温密切

相关,决定了气温与雷达波速之间存在具有物理含义的统计关系。

图 5 实测冰厚时刻的雷达波速随冰层粒状冰、柱状冰中心位置处的未冻水含量、冰温以及气温变化散点图

4 冰内雷达波速修正统计式的效果分析

图 5证实了参数化思想的物理依据和可行性,13个钻孔实测冰厚时刻有 12个处在气温升高过程,

另外实测冰厚时的气温变化范围有限。依据这些实测数据,结合简单的一维冰热力学模型,应用气

温、辐射、风速、云量等气象要素计算冰温剖面和厚度 [34 - 35] 。建立起 2020—2021年冬季雷达下方热

力学生消过程线,见图 2(b)中的红色虚线。其中 2020年 12月 30日至 2021年 2月 20日有实测冰厚

数据支持,与雷达探测冰厚时刻一致的热力学模拟冰厚 1251个。考虑到黄河水含有杂质,依据溶液

相变理论,结冰和融冰过程存在热力学不可逆现象,如含盐冻土在升温过程和降温过程,冻土内未冻

水含量随温度变化曲线不闭合 [36 - 37] ,见图 6(a)。因此将 1251个数据进一步划分为升温过程 578个加

12个实测冰厚,降温过程 673个加 1个实测冰厚。然后应用这些数据分别统计气温与粒状冰、柱状冰

内雷达波速的关系,作为气温修正雷达波速的基础。因为冰内雷达波速小于完全冻结黄河冰的雷达波

速和大于黄河水雷达波速,随二相比例呈非线性分布,所以选择数学统计中常用的 Logistic模型积分

形式。该模型常用于评估环境承载力,如果将结冰时间作为背景,也可以分析北冰样冰覆盖率随时间

的变化过程 [38] 。此处将低温冰- 气- 泥沙三相黄河冰和高温纯水- 泥沙二相黄河水作为背景,采用一种

四参数统计表达式:

— 9 0 7 —