Page 96 - 2022年第53卷第10期

P. 96

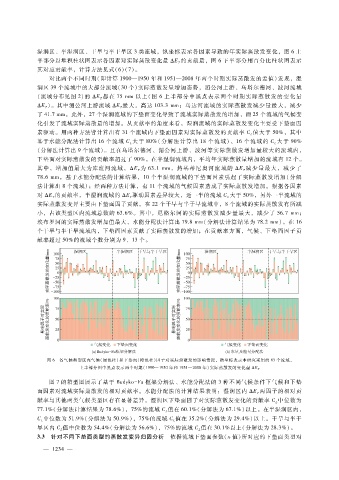

湿润区、半湿润区、干旱与半干旱区 3类流域,纵坐标表示各因素导致的年实际蒸散发变化,图 6上

半部分以堆积柱状图表示各因素对实际蒸散变化量 Δ E 的贡献量,图 6下半部分用百分比柱状图表示

T

其对应贡献率,计算方法见式( 6)(7)。

对比两个不同时期(即计算 1900—1950年和 1951—2008年两个时期实际蒸散发的差值)发现,湿

润区 39个流域中的大部分流域(30个)实际蒸散发呈增加态势,湄公河上游、乌塔尔德河、波河流域

(流域分布见图 2)的 Δ E 都在 75mm以上(图 6上半部分中黑点表示两个时期实际蒸散发的变化量

T

Δ E)。其中湄公河上游流域 Δ E最大,高达 103.3mm;乌达河流域的实际蒸散发减少量最大,减少

T

T

了 41.7mm。此外,27个湿润流域的下垫面变化导致了流域实际蒸散发的增加,而 25个流域的气候变

化引发了流域实际蒸散量的增加。从贡献率的角度来看,湿润流域的实际蒸散发变化主要受下垫面因

素驱动。用两种方法皆计算出有 31个流域内下垫面因素对实际蒸散发的贡献率 C值大于 50%,其中

L

基于水能分配法计算出 16个流域 C大于 80%(分解法计算出 18个流域)、16个流域的 C 大于 90%

L

L

(分解法计算出 9个流域)。且在乌塔尔德河、湄公河上游、波河等实际蒸散发增加量较大的流域内,

下垫面对实际蒸散发的贡献率超过了 90%。在半湿润流域内,平均年实际蒸散量增加的流域有 12个。

其中,增加值最大为库班河流域,Δ E 为 63.1mm,热基蒂尼奥河流域的 Δ E 减少量最大,减少了

T

T

78.6mm。基于水能分配法的计算结果,10个半湿润流域的下垫面因素引起了实际蒸散发增加(分解

法计算出 8个流域);经两种方法计算,有 11个流域的气候因素造成了实际蒸散发增加。根据各因素

对 Δ E的贡献率,半湿润流域的 Δ E驱动因素差异较大,近一半的流域 C 大于 50%,另外一半流域的

T

T

C

实际蒸散发变异主要由下垫面因子贡献。在 22个干旱与半干旱流域中,8个流域的实际蒸散发有所减

小,占该类型区内流域总数的 63.6%。其中,尼格尔河的实际蒸散发减少量最大,减少了 56.7mm;

埃布罗河的实际蒸散发增加值最大,水能分配法计算出 79.8mm(分解法计算结果为 78.2mm)。在 16

个干旱与半干旱流域内,下垫面因素贡献了实际蒸散发的增加;在贡献率方面,气候、下垫面因子贡

献率超过 50%的流域个数分别为 9、13个。

图 6 各气候类型区内气候(绿色柱)和下垫面(橙色柱)因子对实际蒸散发的影响情况,横坐标表示本研究采用的 83个流域,

上半部分图中黑点表示两个时期(1990—1950年和 1951—2008年)实际蒸散发的变化量 Δ E T

图 7的箱型图展示了基于 Budyko - Fu框架分解法、水能分配法的 3种不同气候条件下气候和下垫

面因素对流域实际蒸散发的相对贡献率。水能分配法的计算结果表明:湿润区内 Δ E 两因子的相对贡

T

献率与其他两类气候类型区存在显著差异。湿润区下垫面因子对实际蒸散发变化的贡献率 C中位数为

L

77.1%(分解法计算结果为 78.6%),75%的流域 C值在 60.1%(分解法为 67.1%)以上。在半湿润区内,

L

C中位数为 51.9%(分解法为 50.9%),75%的流域 C值在 35.2%(分解法为 29.4%)以上。干旱与半干

L

L

旱区内 C值中位数为 54.4%(分解法为 56.6%),75%的流域 C值在 30.1%以上(分解法为 28.3%)。

L

L

3.3 针对不同下垫面类型的蒸散发变异归因分析 依据流域下垫面参数(n值)所对应的下垫面类型对

3

— 1 2 4 —