Page 93 - 2022年第53卷第10期

P. 93

绝对值之和为总变化量,根据式(6)(7),分别计算各因素的贡献率。C 、C分别表示气候与下垫面

C L

对实际蒸散发变化的贡献率。

Δ E T,C

C = × 100% (6)

C

Δ E T,C + Δ E T,L

Δ E T,L

C = × 100 % (7)

L

Δ E T,C + Δ E T,L

2.2 基于水量能量框架分离气候及下垫面变化对蒸散发的影响 实际蒸散发(E )同时受水量(P)、

T 0

能量( E)的控制。Tomer等 [21] 通过耦合水能收支,从水量能量平衡的角度,提出一种区分气候变化和

0

土地利用变化对流域水文相对影响的概念框架,该框架假设气候效应以相同的幅度但相反的方向改变

[7]

水量及能量分配比,即 Δ (E ?E) =- Δ (E ?P)。基于上述假设,Renner 用水量能量分配图来表示水

T

0

T

热状态的变化,分别将水量分配比 q = E ?P、能量分配比 f = E ?E定义在直角坐标系的 x、y轴上。用

T T 0

干燥指数 E?P表示气候条件,以实际蒸散发 E表征水文状态。从原点到相应点(q,f)的直线斜率对

0 T

应一个干燥指数的倒数。因此,将恒定干燥指数下的实际蒸散发 E 变化(即沿着该干旱指数的直线运

T

动)归因于流域下垫面变化,其方向由干燥指数的倒数 P?E决定;其次,将气候变化定义为干燥指数

0

变化引起的直线斜率偏移,对应于水量和能量供应的变化。所有其他变化都被视为流域下垫面特征的

变化,包括人类的直接影响,如环境污染、植被变化等。为了区分气候变化的方向,基于 Tomer等 [21]

的正交性假设,假设气候变化方向垂直于初始点(即流域的初始水热状态)所在直线,则气候变化和下

垫面变化的影响相互独立。

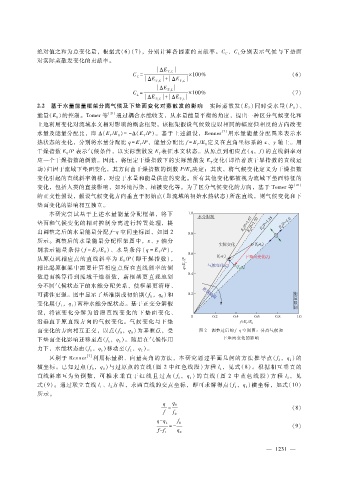

本研究尝试基于上述水量能量分配框架,将下

垫面和气候变化的相对控制分离进行转置处理,提

出调整之后的水量能量分配 f - q空间坐标图,如图 2

所示。调整后的水量能量分配框架图中,x、y轴分

别表示能 量 条件 (f = E ?E)、水 量 条 件 (q = E ?P),

T

T

0

从原点到相应点的直线斜率为 E?P(即干燥指数),

0

相比起原框架中需要计算相应点所在直线斜率的倒

数进而换算得到流域干燥指数,新框架更直观地划

分不同气候状态下的水能分配关系,使框架更清晰、

可读性更强。图中显示了基准期或初始期( f,q)和

0

0

变化期( f,q)两种水能分配状态。基于正交分解假

1 1

设,将该变 化 分 解 为 沿 原 直 线 变 化 的 下 垫 面 变 化、

沿垂直于原直线方向的气候变化。气候变化与下垫

面变化的方向相互正交,以点( f,q)为基准点,受 图 2 调整过后的 f - q空间图:分离气候和

0 0

下垫面变化影响迁移至点( f,q)。随后在气候作用 下垫面变化的影响

b b

力下,水能状态由(f,q)移动至(f,q)。

b

b

1

1

[7]

区别于 Renner 利用标量积、向量夹角的方法,本研究通过平面几何的方法推导点(f,q)的

b

b

横坐标。已知过点(f,q)与过原点的直线(图 2中红色线段)方程 l,见式(8)。根据相互垂直的

0 0 1

直线斜率互为负 倒 数, 可 推 求 垂 直 于 红 线 且 过 点 (f, q)的 直 线 (图 2中 蓝 色 线 段 )方 程 l, 见

b b 2

式(9)。通过联立直线 l、l方程,求两直线的交点坐标,即可求解得点(f,q)横坐标,如式(10)

b

2

1

b

所示。

q q

0

= (8)

f f

0

q - q f

1 0

=- (9)

f - f q

1 0

— 1 3 1 —

2