Page 40 - 2023年第54卷第2期

P. 40

法校正水量平衡,重新统计弃水情况;若全天没有弃水、或弃水时段出力达到最大、或弃水时段发电

流量达到最大值,则转第三步,否则回到第一步。

t

t

N

N = min (N + Δ N ,N t , 珚 m,max ),T≤t<T k + 1 (11)

m ,max

m

m

k

m

T k ≤t<T k + 1

式中:Δ N 为电站 m的出力增加步长,MW;[T,T )为弃水最大的时间段。

m

k

k + 1

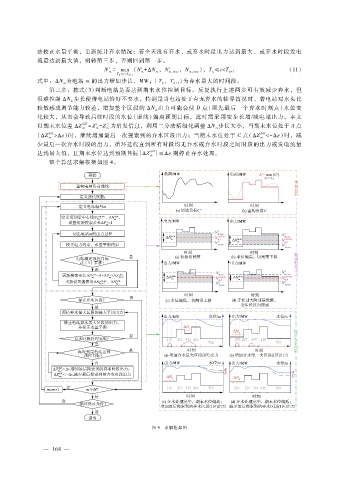

第三步:按式( 3)判断电站是否达到期末水位控制目标。反复执行上述两步可有效减少弃水,但

很难控制 Δ N 步长使得电站恰好不弃水,特别是当电站处于有无弃水的临界情况时,若电站对水头比

m

较敏感或调节能力较差,增加整个区段的 Δ N 出力可能会使 D点(原先最后一个弃水时刻点)水位变

m

化较大,从而会导致后续时段的水位(虚线)偏离预期目标,此时需采用变步长增?减电站出力。本文

diff

t

以期末水位差 Δ Z = Z - Z 为启发信息,利用二分法精细化调整 Δ N 步长大小,当期末水位处于 A点

m m m m

diff

diff

( Δ Z > Δε )时,继续增加最后一次搜索到的弃水区段出力;当期末水位处于 C点( Δ Z < - Δε )时,减

m m

少最后一次弃水时段的出力,循环迭代直到所有时段均无弃水或弃水时段之间时段的出力或发电流量

m ≤Δε 则停止弃水处理。

达到最大值,且期末水位达到预期目标 Δ Z diff

整个算法求解框架如图 4。

图 4 求解框架图

4

— 1 6 —