Page 103 - 2023年第54卷第5期

P. 103

(2)大坝弦长。大坝 EL1030m、EL1081m、EL1135m共计 3条弦长测线,其中 EL1030m、EL

1081m弦长测线采用人工测量,EL1135m弦长测线采用测量机器人自动测量。

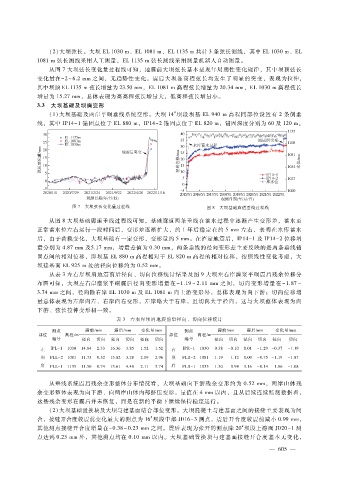

从图 7大坝弦长变化量过程线可知,地震前大坝弦长基本呈现年周期性变化规律,其中坝顶弦长

变化量在- 2~6.2mm之间,无趋势性变化。震后大坝各高程弦长均发生了明显的突变,表现为拉伸,

其中坝顶 EL1135m弦长增量为 23.50mm,EL1081m高程弦长增量为 20.34mm,EL1030m高程弦长

增量为 15.27mm,总体表现为高高程弦长增量大,低高程弦长增量小。

3.3 大坝基础及坝肩变形

#

(1)大坝基础及两岸平硐垂线系统变形。大坝 14坝段坝基 EL940m高程同部位设置有 2条倒垂

线,其中 IP14 - 1锚固点位于 EL880m,IP14 - 2锚固点位于 EL820m,锚固深度分别为 60及 120m。

图 7 大坝弦长变化量过程线 图 8 大坝基础廊道垂线过程线

从图 8大坝基础廊道垂线过程线可知,基础廊道两条垂线在蓄水过程中逐渐产生变形差,蓄水至

正常蓄水位左右运行一段时间后,变形差逐渐扩大,约 1年后稳定在约 5mm左右,表明在水库蓄水

后,由于荷载变化,大坝基础有一定变形,变形量约 5mm。在泸定地震后,IP14 - 1及 IP14 - 2位移增

量分别为 4.87mm及5.17mm,增量差值为 0.30mm,两条垂线的径向变形差主要反映的是两条垂线锚

固点间的相对位移,即坝基 EL880m高程相对于 EL820m高程的相对位移,按照线性变化考虑,大

坝建基面 EL925m处的径向位移约为 0.52mm。

从表 3左右岸坝肩地震前后径向、切向位移统计结果及图 9大坝左右岸灌浆平硐震后残余位移分

布图可知,大坝左右岸灌浆平硐震后径向变形增量在 - 1.19~2.11mm之间,切向变形增量在 - 1.87~

3.74mm之间,径向除右岸 EL1030m及 EL1081m向上游变形外,总体表现为向下游;切向位移增

量总体表现为左岸向左、右岸向右变形,左岸略大于右岸,且切向大于径向,这与大坝整体表现为向

下游、弦长拉伸变形相一致。

表 3 左右岸坝肩地震前后径向、切向位移统计

测点 震前?mm 震后?mm 变化量?mm 测点 震前?mm 震后?mm 变化量?mm

部位 高程?m 部位 高程?m

编号 径向 切向 径向 切向 径向 切向 编号 径向 切向 径向 切向 径向 切向

左 IPL - 1 1030 14.84 2.33 16.36 3.85 1.52 1.52 右 IPR - 1 1030 0.38 - 0.10 0.01 - 1.29 - 0.37 - 1.19

坝 PLL - 2 1081 11.73 0.32 13.82 3.28 2.09 2.96 坝 PLR - 2 1081 1.19 1.12 0.00 - 0.75 - 1.19 - 1.87

肩 PLL - 1 1135 11.50 0.74 13.61 4.48 2.11 3.74 肩 PLR - 1 1035 1.30 0.94 3.16 - 0.14 1.86 - 1.08

从垂线系统震后残余变形整体分布情况看,大坝基础向下游残余变形约为 0.52mm,两岸山体残

余变形整体表现为向下游、向两岸山体内部挤压变形,量值在 4mm以内,且从后续连续监测数据看,

这些残余变形在震后并未恢复,而是在新的平衡下继续保持稳定运行。

( 2)大坝基础置换块及大坝与建基面结合部位变形。大坝混凝土与建基面之间的接缝主要表现为闭

#

合,接缝开合度较震前变化最大的测点为 16坝段中部 JD16 - 3测点,震后开合度较震前减小 0.99mm,

#

其他测点接缝开合度增量在- 0.38~0.23mm之间。震后表现为张开的测点除 20坝段上游面 JD20 - 1测

点达到 0.23mm外,其他测点均在 0.10mm以内。大坝基础置换块与建基面接缝开合度基本无变化,

— 6 0 5 —